*新型コロナウイルスの拡大防止に最大限配慮し、写真撮影時のみマスクを外しています。

堀 秀爾氏

三菱重工業株式会社

成長推進室 CCUSビジネスタスクフォース サブリーダー

2001年三菱重工業入社以来、米国新工場建設や、製造工場の基幹システム導入、デジタル変革のリーダーとして事業拡大や業務変革を実施。2018年から本社にて戦略企画、事業開発を担当。現在MHIグループのCCUSビジネスタスクフォース サブリーダーとして、CO2に関する事業の拡大や開発に従事。

北山 浩透

日本アイ・ビー・エム株式会社

IBMコンサルティング事業本部

技術理事(IBM Distinguished Engineer)、Industry Platformリーダー、自動車産業CTO

1988年日本アイ・ビー・エム株式会社入社以来、自動車産業にかかわりを持つ。1990年代は、設計、生産、販売の基幹系システムの開発に従事。2000年よりIT戦略やEnterprise Architectureを手掛け、自動車産業CTOに就任。2018年より、製造業と流通業のお客様と共創し、プラットフォームビジネスの企画・構築をリードする。

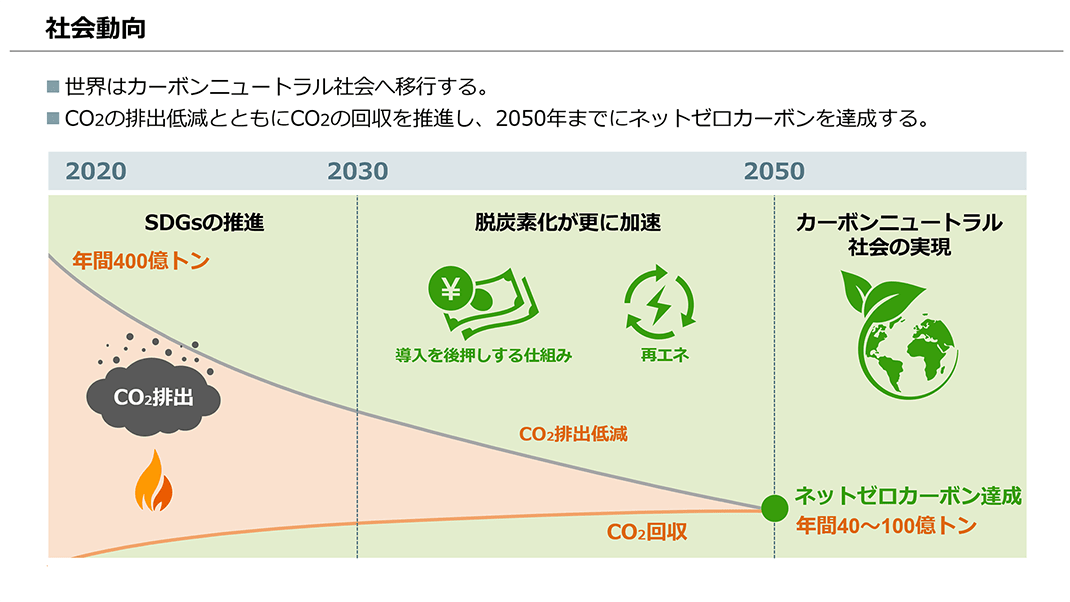

今世界の国々では、2050年までにカーボンニュートラル(脱炭素社会)を実現するために、排出されたCO2を回収、貯留、転換利用するCCUSが注目されている。しかし、現状を見ると、年間400億トン排出されているというCO2のうち有価物として市場に流通しているのはわずか1億トンにも満たない。

これに対し、三菱重工業株式会社と日本アイ・ビー・エム株式会社(以下、IBM)は、CO2の流通を、排出から回収、輸送、貯留、分配、転換利用まですべて可視化、最適化するためのデジタルプラットフォーム「CO2NNEX(コネックス)」の構築を発表した。

自社から排出されるCO2を販売したい、他社から排出されているCO2を購入し転換利用したいなど、それぞれの立場をマッチングさせることで、すべてのステークホルダーが参画可能な本プロジェクトについて、三菱重工業CCUSビジネスタスクフォースの堀秀爾氏、日本IBM IBMコンサルティング事業本部の北山浩透に話を聞いた。

CO2流通の包括的バリューチェーン構築を目指したプロジェクトの始動

——今、地球環境への取り組みが世界規模で進められています。特に温室効果ガスの削減が急務とされる中、カーボンニュートラル社会の実現へ向け「CCUS」という概念が注目されています。

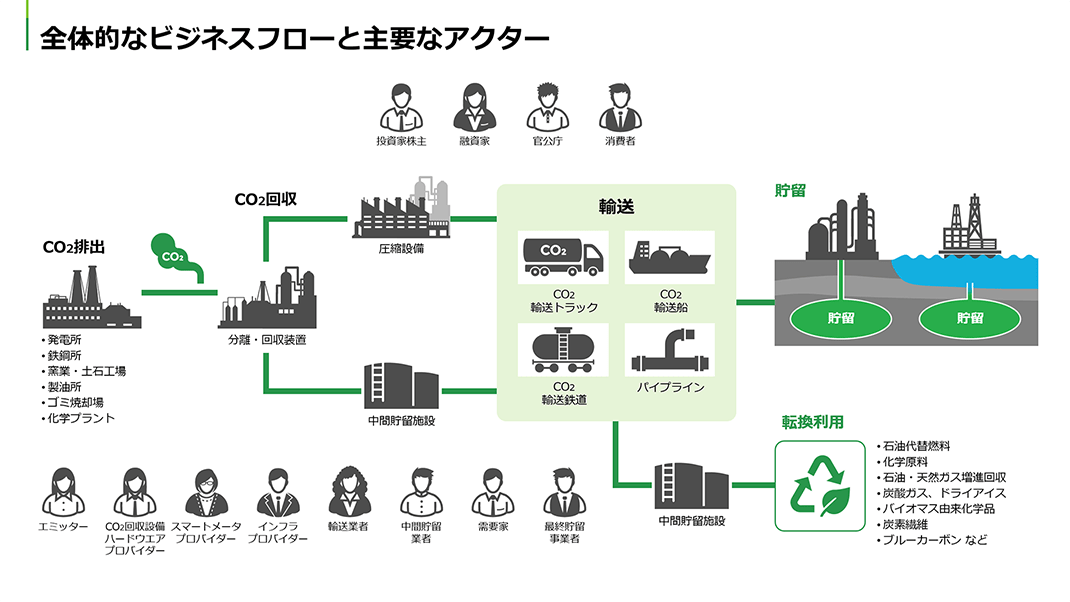

堀 CCUSとは、CO2(C)の回収(Capture)、転換利用(Utilization)、貯留(Storage)の頭文字を取ったもので、温室効果ガスの中でも特に排出量の大きいCO2の除去や転換利用、地中への貯留を行う取り組みです。

当社ではかねてよりコア技術としてCO2回収テクノロジーをグローバル市場に提供していましたが、今回のCO2NNEXでは回収だけでなく、CCUSバリューチェーン全体にプラットフォームを構築し、グローバルでのビジネス拡大を考えています。

——三菱重工業では新たな成長領域として脱炭素社会における課題解決を事業化しています。御社および堀様のチームがCO2NNEXに取り組むようになった背景と理由についてお聞かせください。

堀 地球全体で見ると、現在、年間約400億トンのCO2が大気中に放出されています。これを減らすべく世界各国で再生可能エネルギーなどへの切り替えが行われているわけですが、それでも約40~100億トンのCO2が残ると言われています。これをゼロにするには「回収」が必要となります。

しかし、現状そのためのエコシステムが立ち上がっていません。電力やガス、食品、あるいは製造業などはサプライチェーンとバリューチェーンがつながりエコシステムが構築されているのに対し、CO2については、回収、処理、輸送、貯留、転換利用といったそれぞれの工程がつながっていないのです。

部分的な接続の取り組みは見られますが、エコシステム全体を体に例えるなら「神経」「血管」「骨格」といった、全体を包括的につなごうという試みはいまだなされていません。ならば、既存の事業でバリューチェーンの一端を受け持っている私どもCCUSビジネスタスクフォースがやるべきではないかという経緯で、CO2NNEXのプロジェクトはスタートしました。

ちなみに、私どもCCUSビジネスタスクフォースは、「既存インフラの脱炭素化」「水素エコシステムの実現」「CO2エコシステムの実現」という3つの事業領域の中で、CO2エコシステムの実現を受け持ち設立されたチームになります。

フィジカル・サイバーの両面で構築された新しいビジネスエコシステム

——CO2NNEXについて具体的に説明してください。

堀 CO2NNEXはまったく新しいCCUSエコシステムのプラットフォームです。CO2NNEXの名は、CCUSに関する3つのフレームワークである、CO2を捕まえる「Contain」、バリューチェーンをつなぐ「Connect」、さらにCO2を有効に転換利用する「Convert」のうちの「Connect」から取りました。語尾のEXは流通を意味するExcange、これにより加速する環境の変革「Environmental Transformation」を短縮したEXをイメージしています。

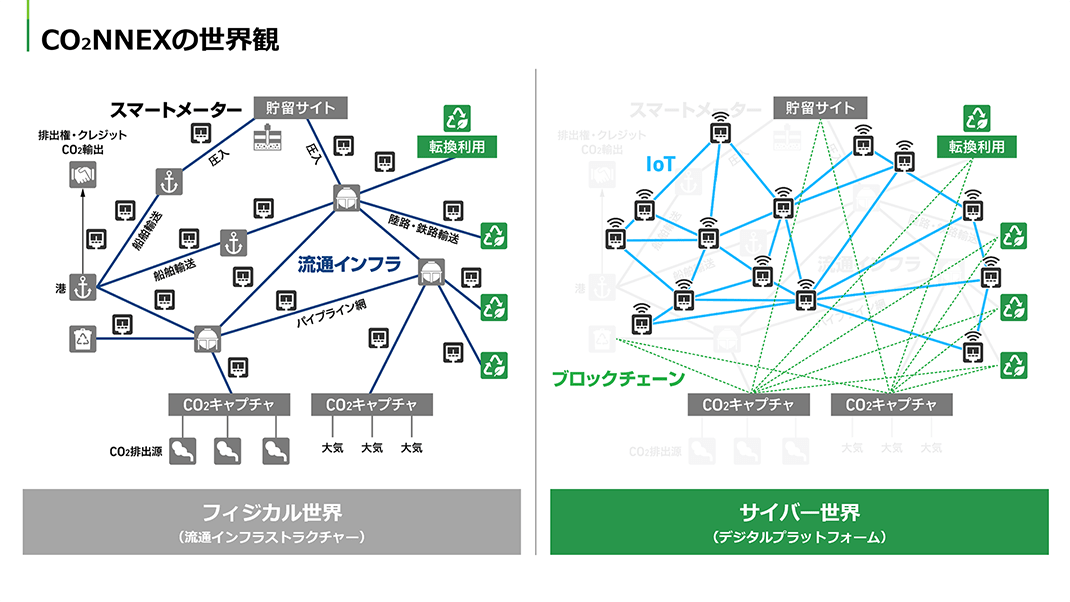

CO2NNEXのプラットフォームは、「CO2のバリューチェーンをフィジカルかつデジタルにつないだもの」です。このプラットフォームにつながるステークホルダーの間でCO2を流通させ、その状態をデータにより可視化し、さらに取引結果は改ざん不可能な形で証跡を提供します。

フィジカル世界におけるステークホルダーは、エミッターや回収業者、転換利用者、貯留事業体、輸送業者、排出権やクレジットの取引を扱う事業者などです。こうしたさまざまなビジネスプレーヤーを、パイプラインやトラック輸送、鉄道、船舶といったインフラでつなぎ、流通経路を確立します。

ここで重要となるのは流通の可視化です。共通のインターフェイスを持つスマート・メーターを導入し、CO2が今どこにどれだけあって、どこに向かっているのかを一目で把握できるようにする。同時に、それらをデータ化することでCO2の削減量も把握できるようになります。この仕組みがさきほどのフィジカル世界と対になるサイバー世界、デジタルツインとなります。

それぞれのプレーヤーはブロックチェーンによってつながれ、CO2の取引を公平かつ安全に行い、改ざん不可能な証跡として残すことが可能です。こうした正確な記録は、補助金や投資、クレジットなどの金銭価値を賦課する際にも不可欠なものです。

——プロジェクトはいつ頃から動き出したのでしょうか。

堀 コンセプト自体を思いついたのは昨年のことでした。ただ、こうしたアイデアの事業化は一部門だけの取り組みでは難しく、周囲を巻き込む必要があります。そこで活用させていただいたのがIBMの「Garage」でした。

北山 Garageは固まりきっていないアイデアの具体化や仮説定義などを、ディスカッションを通してスピーディーに事業化へとつないでいく、あるいはイノベーションの創出などをサポートするサービスです。現在、多くの企業様にDXなども目的に利用いただいています。

堀 IBMさんにファシリテートいただきながらプロトタイプも作成しつつ、CO2NNEXのもとになる仕組みのイメージが具体化されました。実現が近づいたことで考えなければならないのが、実際にプラットフォームを構築するためのリソースです。さきほどのイメージで言うところのフィジカル世界は当社のノウハウでも可能ですが、サイバー世界のほうは難しい。そこでGarageに続き、デジタルプラットフォームの構築をIBMさんに担っていただくべく、協業をご相談したところ快諾していただけたという次第です。

特異な事情からCO2の“転換利用”にチャンスを見出す日本市場

——動き出したCO2NNEXですが、現状の課題は何でしょうか。

堀 市場の新規創出なので、技術面、経済面と課題は尽きません。特に大きなものではCO2NNEXのゴールそのものです。CCUSの量が規模的に1億トン未満といった現状をいかに拡大できるか。具体的にはあと20年で100倍以上に拡大しなければならない。

そのためには、この取り組みに共感してくれる仲間が必要です。CO2NNEXは1社や2社が独占するようなビジネスモデルではなく、オープンな取り組みです。カーボンニュートラルという目標のためにグローバルのCCUS市場を創りたいと願っています。

——CO2NNEXに参画する企業は、それによってグローバルのCCUS市場とつながりを持つことになります。グローバルの市場の中での日本市場というのはどういった位置付けなのでしょうか。

堀 日本は他の国々とは違う特異な事情があるため、グローバルのメインストリームとは異なる独特な動きを期待しています。

CCUSは基本的に、回収(Capture)→貯留(Storage)→転換利用(Utilization)という流れを想定しています。しかしグローバルの実態はCCS、つまり貯留で止まってしまうケースが多い。転換利用の手段がまだ限られているのです。ここに日本にとっての大きなチャンスがあると考えています。

日本は環境アセスメントが厳しく貯留場所を確保するのが海外に比べるとはるかに難しいという状況があり、同じCCUSでもCCUから始める必要がある。貯留よりも転換利用ということです。うまくいけばこれまでにないCO2の利用方法がたくさん出てきて、日本が世界のCCUS市場をリードすることになるかもしれません。S=貯留場所がないというハンデを逆にチャンスに変える。日本企業にはぜひともそれに挑戦してほしいですね。

企業規模を問わずあらゆるプレーヤーが“仲間”となり流れを生む

――プレスリリースから数か月が経ちましたが、現在はどのような取り組みに注力されているのでしょうか。

堀 現在はCO2NNEXというコンセプトのもとに、ビジネスモデルの具体化、PoCや実証をともに行っていこうというパートナー作りに注力しています。おかげさまでここ数か月で二桁を超える企業様とお話をさせていただいています。

CO2NNEXへの参加はさまざまな形を選ぶことができます。例えば、CCUSのバリューチェーンにおけるプレーヤーとして、ユースケースや共通プラットフォームに必要な要素、または全体系のガバナンスを私たちと一緒に考えるワーキング・グループの一員としてなどです。

新しいビジネスモデルや、外部データとの接続でCO2NNEXの世界観を拡張するアイデアなどは大歓迎です。まだ考えは定まっていないがカーボンニュートラルの取り組みには参加したいという企業様、ジャストアイデアのレベルだけどこれってCO2NNEXで実現できるのだろうかといった企業様でも、ぜひ一緒にカーボンニュートラル社会の実現に向けた取り組みを進めていきたいと考えています。

――CO2NNEXを浸透させていく上でポイントとなるものは何でしょう。

堀 やはり取り組みに共感いただけるプレーヤーの方々です。最初に想定されるのはCO2を扱うガス会社様や、化学メーカー、ベンチャーなどの転換利用事業者様などです。こういった企業様はすでに基盤をお持ちなので参画がしやすいと思われます。

その他、ベンチャー・スタートアップや中小企業の方々の参画が非常に重要になると考えています。こうした社会全体を巻き込むようなエコシステムの立ち上げには、熱意を持ちつつも独力でのプラットフォーム構築が難しいプレーヤーの方々が乗れるビークルを提供することが不可欠です。斬新なアイデアや技術を持つ中小企業や、スタートアップ企業の熱量をいかにしてCO2NNEXで使ってもらうかが重要です。

――CO2NNEXの共通プラットフォームの特徴は、フィジカルとサイバーというデジタルツインになっている点です。あらためてIBM側からご説明していただけますでしょうか。

北山 CO2NNEXの構造は、フィジカル世界とサイバー世界がつながり、サイバーの中でフィジカルの世界をサポートするといったものです。実装されている技術は、スマート・メーター、IoT、ハイブリッド・クラウド、ブロックチェーン、AIなどで、現在はこれらを活かしてさまざまなお客様のアイデアをもとにした実証実験を始めようとしている段階にあります。

さきほどご説明のあったCO2流通の可視化とブロックチェーンによる証跡の発行に加えて、CO2の取引、売買、輸送のマッチング、CO2回収量の証明書の発行など、CO2サプライチェーンを活性化するアプリケーションも用意していきます。プレーヤーの皆様とはユースケースを一緒に考え、必要な機能を順次整備していけるようにしたいと考えています。

――最後に、CO2NNEXの今後の予定や方向性についてお聞かせください。

堀 今世界の関心はカーボンニュートラルに集まっています。我々としてもできれば1~2年のうちにCO2NNEXを実ビジネスとしてスタートさせたいと考えています。そのためにもIBM様の持つブロックチェーンなどのテクノロジーや、これまで培ってこられたデジタルプラットフォームのノウハウ、グローバルでの認知度やチャネルの多さをフルに発揮していただき、CO2NNEXのネットワークを拡張していく役割を担っていただけることを期待しています。

おすすめリンク

世界的な規模での早急なスタートが求められる地球環境に対する取り組み。CO2など温室効果ガスの排出が大きな要因とされる気候変動問題のほか、世界的な人口増加による食料への懸念など、さまざまな課題に対するIBMの取り組みについては以下もご覧ください。