IBM BlueHub インキュベーション・プログラム第5期募集中!

取材・文:高柳 圭、写真:高橋枝里

近年、映像やマテリアル技術の進歩により、人の五感に訴えるエンターテインメントや商業サービスが増えている。なかでも「香り」の分野はまだまだ未開拓で、これからさらに発展することが見込まれる。この香りの分野で、新たな視点を持ったサービスがスタートした。

株式会社CODE Meeeが提案するのは「パーソナライズされた香り」によるアロマ製品。単なるアロマ販売ではなく、個人の生活リズムや好み、期待するエモーションに合った香りを提案するシステムが、最大の特徴だ。同サービスはスタートアップのアイデアやビジネスモデルを形にするIBM BlueHubのインキュベーション・プログラムによって、開発が後押しされた事例でもある。同社の代表取締役CEO太田賢司氏に、製品開発の目的とあわせ、IBM BlueHubに参加して得られたメリット、そして今後のIBM Watson活用の展望などについて聞いた。

“パーソナライズされた香り”がフレグランス市場を拡大する

——まず、御社が提供する「CODE Meee」とはどのようなサービスでしょうか。

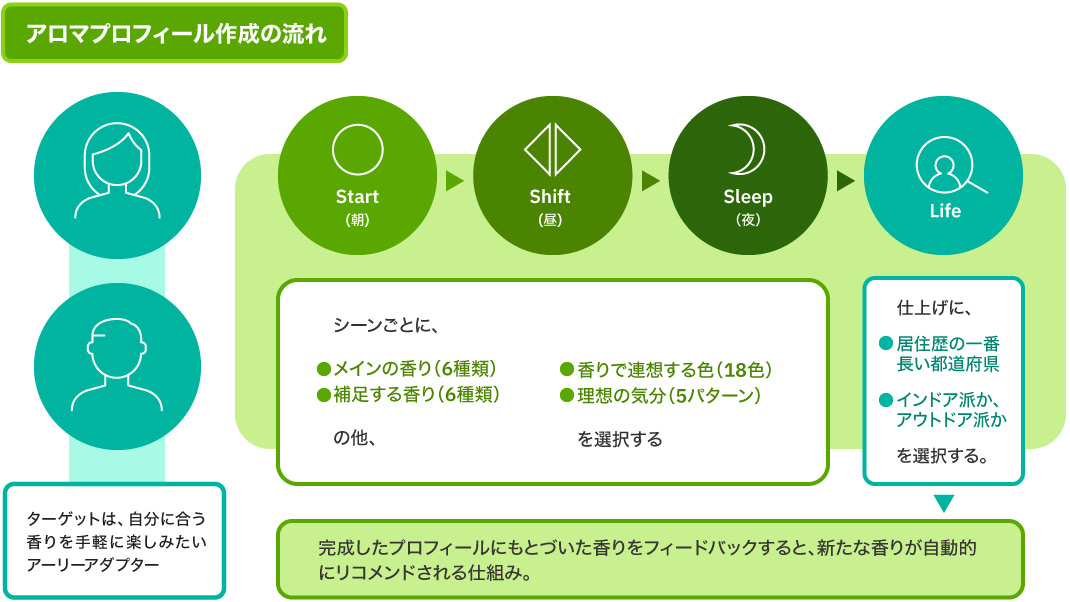

太田:CODE Meeeは「Your aroma colors your life !」をコンセプトとした会社と同名のサービスです。朝、昼、夜の3シーンごとに、ユーザーのパーソナリティーに合わせたアロマミストを届けます。専用のコンパクトなボトル1本に5mlが充填され、約1カ月使用できます。現在は、1回ごとの買い切りシステムですが、ユーザーの使用頻度や香りを求めるタイミングに合わせて、今後は定期販売も検討中です。

アロマは男女ともに手に取りやすいデザイン

ミストの香りは、弊社のウェブサイトの香り診断により作成された「アロマプロフィール」をもとにおすすめします。香りのタイプは「爽やかな柑橘系の香り」や「フレッシュなハーブ系の香り」など大きく6種類に分かれ、さらに個人に合わせてカスタマイズすることで3000通り以上のパターンがあります。一度、香りを選び使用した後でも、異なる香りや、求める気分をユーザーにフィードバックしてもらうことで、おすすめの香りが更新される仕組みです。

——「CODE Meee」の開発に取り組まれたきっかけを教えてください。

太田:近年、住居用や睡眠時のアロマといったパーソナルなシーンだけでなく、ホテルや公共の空間における「香りの空間演出」の需要が高まっています。この香りマーケティング市場は現在約20億円規模ですが、注目を集める成長市場です。

一方で、柔軟剤の強すぎる香りが“香害”として問題になるケースもあり、対策を始めた消費者団体もあります。これらの背景を考慮すると、パーソナルや公共の場それぞれのシーンにおいて、これからはより適切な香りが導入されることが求められます。そのためには従来の香りの開発プロセスを見直す必要があると考えていました。一部のスペシャリストの感性や経験に依存するだけではなく、そこに新たな定性・定量的なデータの蓄積、解析が加わることで、より適切な香りの開発が実現するわけです。

これらの理由で、従来よりもサイエンスの視点、仕組みが求められるようになってきました。私たちのような「パーソナライズアロマ」のサービスで新たなライフスタイルを創造することができれば、そのデータを活用することで、今後は香りの導入に関するミスマッチを回避できるとともに、人の暮らしを豊かにする「香り市場のさらなる拡大」も見込まれると思いました。

大手メーカーも、アロマや芳香剤などさまざまな香りの製品を展開しています。しかし、基本的には開発側が主導する香りの提案であり、ユーザーはそれを受動的に選択する立場にあります。

一方、CODE Meeeはユーザーの好みやライフスタイルをベースに香りを提案する「ユーザー本位」のサービスです。香りの調合には国産の天然精油を活用している点や、独自の販売形態までを含め、従来のメーカー製品とは一線を画していると確信しています。

CODE Meee CEO太田 賢司氏

——太田さんは香りの分野で長年ノウハウを蓄積してきたとお聞きしました。

太田:私は、北海道大学大学院理学研究科を卒業後、国内最大手の香料会社でフレグランスの開発に携わってきました。そこで10年間、香りのマーケティングや官能評価を行うエバリュエーター、調合や基礎研究職、商品化検討を行うアプリケーターというように、香りに携わる一連の専門職を経験しました。

香料会社では約2000種類の香りの原料が扱われていて、専門研究職は最低でも500種以上の香りを記憶する必要があります。具体的には、香りのイメージを適切な言語と結びつけて記憶していくのですが、この「香りの言語化」が、アロマプロフィールを受けて香りをリコメンドする現在の手法にもつながっているかもしれません。

また、一般的には知られていませんが、最終商品に配合される香料の多くは、商品メーカーではなく香料会社が作っています(※なかにはメーカーが創るケースもあり)。日本では外資系を含めた上位数社が香料市場のシェアを占め、香料業界の専門家がユーザーやメーカーが求める香りのトレンドを汲み取りながら、香りの開発に日々取り組んでいます。大手メーカーがパーソナライズアロマの開発を進めるにはバリューチェーンの見直しが必要ですし、香料会社は従来からBtoBが主力事業ですので、最終製品まで手がけるBtoCは慣例的に行なわれていません。

世の中でパーソナライズの流行が加速している中、香りの業界でそれを実現するには新しい「香りを提供する仕組み」が必要です。既存の業界構造でそれが難しいのであれば、自分が外に出てスタートアップの世界で新しい香り社会を描いていくことに挑戦しようと、香りのベンチャーを起業しました。

香りのビッグデータ作成を目指して

——昨年実施されたIBM BlueHubのインキュベーション・プログラムに参加した経緯を教えてください。

太田:CODE Meeeのサービスを成り立たせるカギは、やはり「システム」にあると考えています。

システムの設計、開発の基本的な部分は弊社CTOの寺川が担当しており、そこにアロマプロフィールのデータを蓄積、解析し、アルゴリズムを組み立てるノウハウが必要でした。そこで、昨今、アクセラレータープログラムで多くのイノベーションが生まれていることを踏まえ、IBM BlueHubへの参加を決めました。

IBM BlueHubのインキュベーション・プログラムで、IBMのテクニカルメンターとやり取りしながら、予測分析ソフトウェアである「IBM SPSS」を採用しました。このSPSSのデータ分析が、アロマプロフィールの作成に重要な役割を果たしています。プロフィール作成には、年齢、性別、居住地域、インドア派かアウトドア派かといった基本的なデータと、「その人がどのような香りを求めているか」というデータを結びつけることで、一定の傾向を導き出すことができます。

いまはサンプル数を集めている段階で、将来的には数万のサンプルを収集し、より精度の高いパーソナライズが可能になる「香りのビッグデータ」を作成しようと考えています。目下の課題は、データ分析にどの変数を用いるかーーつまり、年齢、性別、生活習慣、あるいは別のファクターをピックアップすると、香りの傾向とどのように結びつくのか見極めることです。

また、現在は自社開発した香りのリコメンドエンジンを用いていますが、そこにIBM WatsonのAPIを組み込もうと考えています。候補の一つが「Personality Insights」で、TwitterやFacebookなどのSNSに投稿された文章からユーザーのパーソナリティーを解析する機能を活して、よりピンポイントな香りのリコメンドを目指しています。

2018年3月に行われたIBM BlueHubの「Demoday」でプレゼンテーションする太田CEO

——APIや外部システムを選ぶ際は、どのようなことを気にかけていますか。

太田:何を使うのかは、すべて「開発の現場」で決めています。技術やツールの選定は、プロジェクトの目標に合うものであれば、まずは体験しようというスタンスです。そこから実装してチームでプロセスや成果を共有し、自分たちのプラットフォームに適切だと判断すれば、導入を決定します。

現在、データの統計分析に用いているSPSSは、変数がわかりやすく表示される点、初心者でも簡単に操作できる点、既存データには影響がないという点などに魅力を感じました。ゆくゆくは、データサイエンティストやエンジニア以外の人たちでも、香りの統計データを簡単に参照できることを目標としています。

——IBM BlueHubに参加して得られたメリットについて教えてください。

太田:やはり、対面やオンラインでテクニカルメンタリングを受けられることです。前述の通り、香りのリコメンドは、ユーザーのプロフィールのどの箇所をプロファイルするかが大事になります。私のメンターは金融関連の統計解析のプロであったため、どのような分析手法が適切か、変数の可能性などについて挙げてくれました。IBMはさまざまな業界の企業をサポートしているので、異なる分野にまたがる知見があるのは大変参考になりました。

——最後に、今後の展望について教えてください。

太田:香りに関連する製品は、個人の嗜好品の域を脱し、睡眠時や認知症予防などヘルスケア分野の他、音楽やインタラクティブなエンターテイメント分野でも活用が始まっています。また、弊社アロマのように国産精油を用いるなど、「地方創生」という文脈でも可能性を持つのです。

香りとテクノロジーの力で、このような「新市場の創造」と「地方創生」に繋げていきたいと考えています。

CODE Meeeが香りの市場をさらに成長させるきっかけとなり、プログラマーがワクワクしながらコーディングをするように、多くの人が「香りで彩られる暮らし」を描ける社会を、パートナー企業様と、そして仲間とともに目指していきます。