取材・文: 大内 孝子

AIを事業化したいができる人材がいない、そんな企業向けにIBMと金沢工業大学が開発した社会人向け教育プログラムが「AI Business Engineering Program」だ。まだ正式にスタートする前だが、2月に参加者を限定的に募って、講義と演習が行われた。参加したのは16人、多くはエンジニアやAIビジネスを推進する立場に立つ人たちだ。

IBM Watson APIを使ってAIを学ぶ5日間

AIと人との関わりは今「AIが猫の画像を学習してその種類を判別できるようになった」「写真から内容をテキスト化した」「ニュース記事を書いた」……といった「何ができるのか」の段階から一歩進んで「それをどうビジネスに役立てるか」を考える段階に来ている。

しかし、AIは単にロジカルな思考を積み上げただけでは“使えるツール”に発展させることは難しい。AIを活用するには、大量のデータから何をどう抽出するかを判断する人間の知見と、ビジネスを成立させるための知識や勘所の双方が求められる。単なるソフトウェア開発にとどまらず、コンピュータに代替させる部分と人が判断する部分の切り分け、そして「人の知見」のインストールといった工程が必要になってくる。

最大の問題は、それをこなせる人材がいないこと。「AIの専門家」のスキルとしての位置づけも不十分だし、システム開発を依頼する側も、これまでのように「要件を固めて依頼する」だけでは立ち行かない。AIとビジネスをうまく融合させられる人材の育成が課題になっているのだ。その認識は広く共有され、最近では、GoogleがAIの社内教育システム「ai.google」を無償で公開したり、東京大学松尾研究室が「GCIデータサイエンティスト育成講座」の演習コンテンツをウェブで無償公開したりと、国内外で人材育成の取り組みが行われるようになってきている。

AI Business Engineering Programは、そんな時代に必要な人材育成のために、金沢工業大学(以下、KIT)と日本IBMがタッグを組んで作り上げた、スキルアッププログラムだ。2018年4月開講の講座として準備されているのは「AIビジネス基本コース」「AIビジネスケーススタディコース」「エンジニア基礎コース」「エンジニア上級コース」の4コースの予定だ(対象は法人)。 MBAや知的財産、メディア&エンタメ、ITといった領域で高い専門性と実践性を身に付ける教育プログラムを実践してきたKITと、豊富なAIの導入実績を持つ日本IBMがそれぞれ培ってきたノウハウが詰まったプログラムだ。

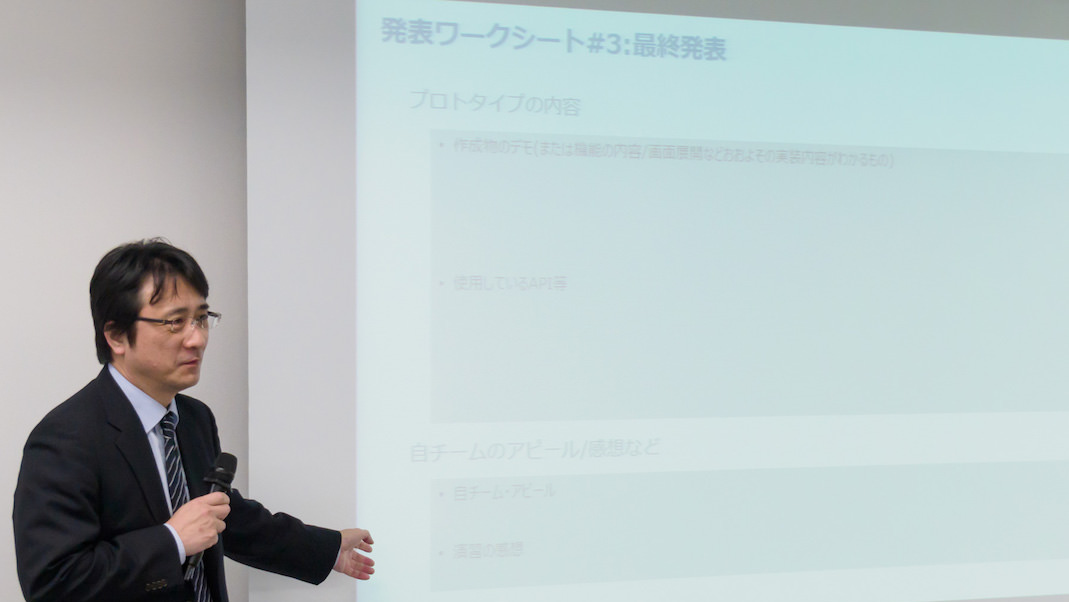

今回は、トライアル版として全5日間の日程で行われた講座の中から「エンジニア基礎コース」の様子を紹介する。会場はKITの虎ノ門オフィス。座学として、AIやIBM Watsonの概要、画像認識技術、音声認識技術、知識探索技術、チャットボット技術の活用について学び、その後、チームを組んで実際にサービスを作る。座学と演習がおよそ半々の学習プログラムが組まれている。

手を動かして、体験してわかること

演習では「講義で学んだことを活かしたサービスを作る」グループワークが行われ、エンジニア、デザイナー、プランナーなど、それぞれの専門性によってチームビルディングされた4名で作業を進めていった。

トライアル版では本来1週間に1コマのペースで進む講座を2日半に凝縮しているため、アイデア出しから実装、デモを使った発表までをかなりの短期間で進める、かなりの強行軍となったが、画像認識、チャットボット、情報探索などの技術を用いて、次のようなサービスが作られた。

チーム1:トリカブト判定「花子さん」

[使用したWatson API:Conversation、Visual Recognition]

山菜を採るおばあさんが、専門家でなければ外形から見分けにくいヨモギと、毒性のあるトリカブトを間違えて食べないよう、写真を撮って送ると判定してくれるサービス。ポイントは画像だけの判定ではなく、チャットボットと連携し、出力された画像判定の値を用いてユーザーと対話することで、より正確な判定に導くというもの。

入力した写真に対し、写真判定(花子さん)がトリカブトの可能性、ヨモギの可能性を出す。閾値の設定は、トリカブトの場合は0.2以上、ヨモギの場合は0.8以上のスコアで正を判定し、それ以外のスコアではチャットボットへ処理を引き継ぐ。チャットボットではユーザーが単純に答えられる質問の形(「花は咲いているか」「花の色は紫色か」など)で情報を引き出して、最終的な判定を出す。

この「トリカブトの場合は0.2以上」というしきい値の設定について、1つおもしろいポイントがあった。一般にはこうした画像認識系の実装では0.5以上のスコアに対し正という判定を行う。ただ、ここでは命にかかわることであるため、あえてわずかな可能性であっても「トリカブトの場合は0.2以上」と、閾値の設定を暫定的に低く抑えて安全側に倒している。

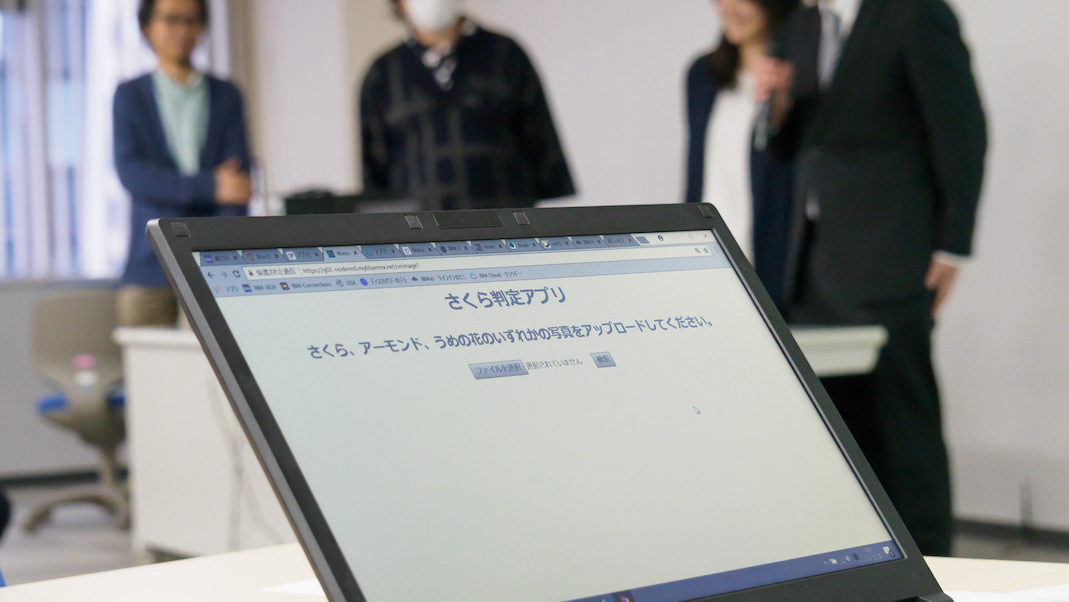

チーム2:植物の学習判定アプリ

[使用したWatson API:Visual Recognition 、Conversation]

さくら、アーモンド、梅といった、知識がなければ見分けることができない植物を見分けることができるようになる学習用アプリ。当初は、フィールド上で植物の属性などを研究する人向けに考えていたが、演習に充てられた期間での開発は難しいと、機能を絞った実装に変更したという。

入力された写真に対し、何の花であるか(さくら、アーモンド、梅、あるいは他の花)、その確信度のスコア、見分け方のポイントを表示する。判定が難しい場合は、別の角度で写真を撮り直し、再判定にかけるよううながす。閾値は0.8以上なら確定、0.5以下であれば他の花、0.8から0.5の間は再判定という流れになる。

学習データとして、さくら、アーモンド、梅の花とネガティブなものの写真を、それぞれ50枚ずつ用いたというが、確かに人間の目には見分けにくい花の写真を判別する精度が出ていた。

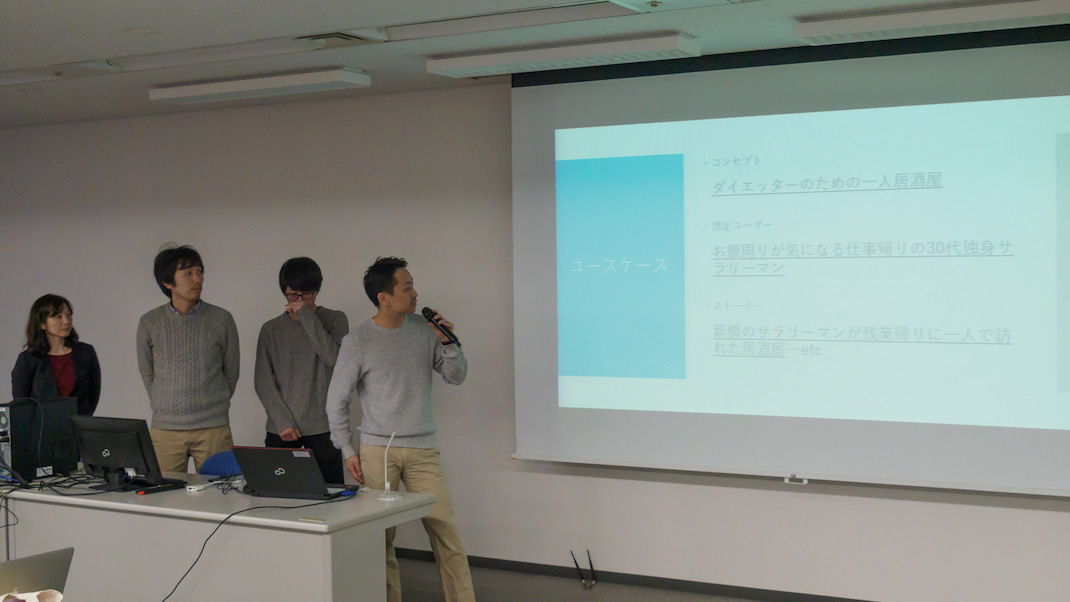

チーム3:ダイエッターのための一人居酒屋

[使用したWatson API:Visual Recognition、Speech to Text、Text to Speech]

想定ユーザーは「お腹まわりが気になる、仕事帰りの30代独身サラリーマン」。新橋のサラリーマンが残業帰りに一人訪れたという体で、画像ファイルから食べ物をオーダーする。このサービスは注文した食べ物ごとのカロリーを自動で計算してくれるのだが、それだけでは終わらない。注文での発話や、その場で独り言を言った場合に消費されるカロリーも換算して、居酒屋で過ごした時間のカロリー収支を教えてくれるのだ。

実際には「今日も疲れたな〜」「何を食べようかな?」といった独り言をテキスト化し、1行ごとに10キロカロリーに換算する。それが注文した食べ物のカロリーから引かれるという仕組みだ。

また、今回の実装にはないが、将来的に複数人対応の話者解析を用いたり、Personality Insightsを用いて、たとえば前後の独り言の内容から酔ったときの状態、泣き上戸、笑い上戸などの「酔った時のくせ」を推測する機能などを考えているという。

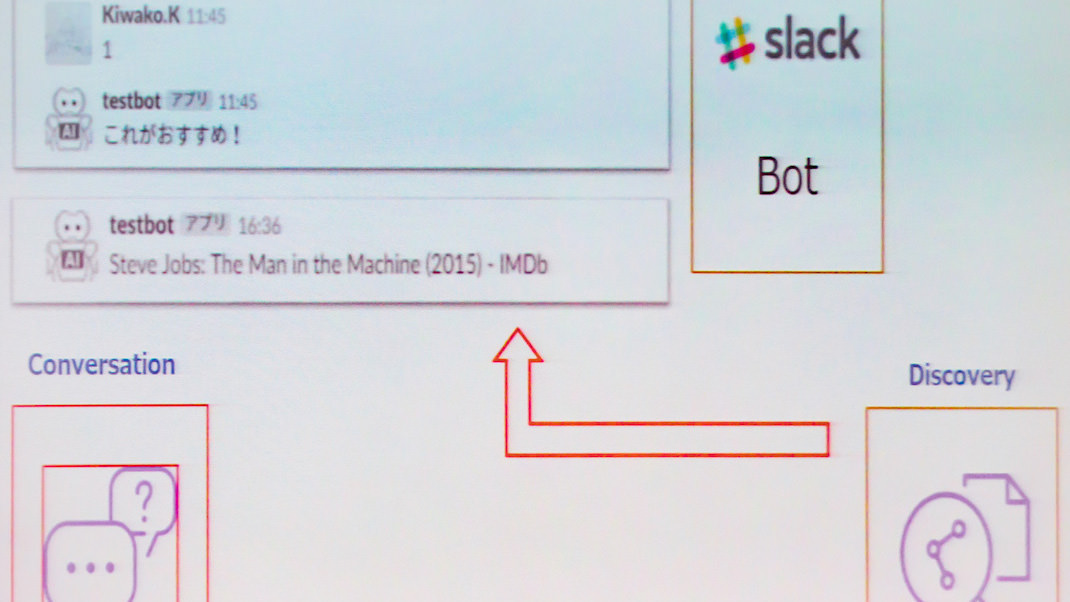

チーム4:お薦めの映画をSlack Botが教えてくれるアプリ

[使用したWatson API:Conversation、Discovery、Personality Insights]

このチームはデモまで仕上げるには至らなかったが、実装のイメージは天気情報APIから情報を取得してきて、雨が降っていれば「今日は雨ですね、映画でも見ませんか」とAIから雨が降った時にお薦めの映画を提案してくれるというもの。ユーザーが「映画を見る」と返事をすると、Personality Insightsを用いてSNSから情報を取得・分析し、Discoveryに登録済みの映画データの中から、その人にお薦めのタイトルを提示するというもの。

一般のスマートスピーカーは、ユーザーが話しかけることでAIが回答する。それに対し、このアプリではAIのほうからプッシュ型で話しかけてくれるというところが特徴だ。

それぞれの完成度の高い発表が続いたが、受講生の人気投票ではチーム3の「ダイエッターのための一人居酒屋」が選ばれた。

チーム3のメンバーは、感想を次のように語った。

—————-

Aさん:みんなの「飲みたい」気持ちが勝ったのではないかと思います。ありがとうございます。

Bさん:僕はプログラミングはほとんど経験も知識もないまま、まわりのみなさんに助けていただいたんですが「Watsonを使ってこんなこともできる」ということがわかって、よい機会になりました。

Cさん:Node-REDは初めてで、後半でやっとわかってきたところで。もうちょっとやりたいなというところでした。すごく楽しかったです。

Dさん:私はビジネスサイドの人間で実装はお任せしていたのですが、次につながる良いアプリケーションができたのではないかと思います。

—————-

受講生の感想として多かったのは、やはり「1つ1つのAPIの使い方は教えてもらえばできるが、それらを連携させるところが難しい」というところ。

たとえば、チーム3では、画像認識、音声認識、音声合成を組み合わせてアプリ化されていたが、それがうまくいっていたのは、利用者のペルソナが明確になっており、シーンも具体的になっていたからだ。これからのAIサービスに求められるのは単機能ではなく、複数の機能を組み合わせたものになる。そのとき「誰に何を提供するのか」が、従来のアプリケーション開発で求められる以上に重要な要素になるといえるだろう。

また、コグニティブの面からは、ユーザーにアプリを使ってもらったことで、次のビジネスにつながるような「いかにバリューをリレーできるか」という設計がビジネスのポイントになる。

サービスとしてAI要素を取り入れるとき、アイデアを出したり、実装を固めていく際に何が重要なのかを、アプリケーション開発の体験を通して見えたことは大きい。

受講生が「どういう体験を得るか」については、講座の設計段階から周到に準備されてきた。特に、演習(今回はグループワーク)では自社の課題にフォーカスを当てること、 チームで議論を行うなどのアクティブな授業運営に注力したという。

AIを活用できる人材の育成

トライアルを通してわかったことは、教育のプロであり、自校でもAIの活用を推進しているKITと豊富なAI導入実績を持つ日本IBMが手を組むことで、よりビジネスの現場に近いスキルを効率よく学べるということだ。

講座の準備段階でのKITとIBMの協業については、コンテンツの中身にIBMの これまでのビジネスで培った豊富な知見やノウハウ、 研究成果などを組み込み、講座として設計する際の達成目標や、受講者がより効果的に修得できるための運営や授業推進のノウハウなどには、KITの長年の教育実践のノウハウが組み込まれている。

今後はさらに、受講生からのフィードバックを元に講座の内容をブラッシュアップしていくという。

KITでは講座単体だけでなく、AIラボの並設も計画にあるという。組織の枠組みを超えて、新たな価値創造につながるコミュニティ形成の支援も行う予定だ。異業種交流の中で新たな価値を創造するセッションや、より具体的な課題に対する産学連携の推進など、発展的な内容も計画されている。

最後に、講座の発起人である金沢工業大学 福田崇之氏、IBM Watson Technical Solutionsの緒方宏義氏に、AI Business Engineering Programの目指すところを聞いた。

福田:現在の社会システムでは経済発展と社会的課題の解決を両立することは 困難な状況になってきています。現実的な社会課題を解決するには、 今の人々のスキルでは難しい。 そこで、人々の課題解決能力をサポートするAIの活用が課題となり、これを活用できる 人材の育成が必要になるということです。つまり、すべての業種において、またすべての職種において、 かつ新入社員から社長まで、すべての人々が AIを課題解決に実装できるスキルと 経験を積むことが必要になると思います。AIサービスの実装を体験した人とそうでない人とでは、 成立する会話が大きく違ってきます。経営者が理解をしていないと意思決定ができませんし、 現場が理解をしていないと実装やトライアルすらできません。

KITでも、これから学部の教養教育の中にAI活用を盛り込んだ 基礎科目を設置し、1年次~4年次にかけて毎年開講される 問題発見解決・価値創造を実践するプロジェクトデザイン教育の中で、AIを解決策の一つとして取り込む教育改革に取り組んでいます。 つまり、すべての学部学科の学生がAIの経験を積んでいくことになります。私たちはそうした時代認識のもとに、すべての社会人を対象とした AIの科目を虎ノ門に設置したのです。

緒方:日本IBMとしては、このコースでAIそのものの学習というよりは「AIをどのようにビジネスに活用していくのか」という基礎的な知識、さらには演習を通じた体験を提供することで、講座全体の目標である「AI人材育成に寄与する」ことを目的としています。実際のところ、AIは学術的な骨格を持った一連の技術体系というよりは結果主義、言い換えると「活用ありき」のものなので、このような技術の活用、体験を中心としたコースを提供することは、実践的なAI人材育成のために大切な要素ではないかと考えています。

講座全般としてはAI人材育成ととらえており、金沢工業大学の教育ノウハウと、IBMのもつビジネス・シーンでの実績のシナジーでお互いのブランド力を高め、結果としての社会貢献やそれぞれの方面でのビジネス成果への貢献することが狙いです。このコースでは特に、テクノロジストとしての基礎の一端を提供していければと思います。

photo:Getty Images