Mugendai(無限大)

氷上から異色の研究者へ。町田樹が描く理想のスポーツ界

2020年11月27日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

トップフィギュアスケーターから研究者へと鮮やかな転身を遂げた町田樹氏。フィギュアスケートや新体操といった芸術的側面を持つスポーツを「アーティスティックスポーツ」と名付け、経営経済学、法学、社会学、芸術学などを横断して探究。2020年6月に博士論文に書き下ろしを加えた著作『アーティスティックスポーツ研究序説』(白水社)を上梓した。同年10月には國學院大學の助教に就任するなど、セカンドキャリアを着実に歩んでいる。

3歳から28歳まで、25年間にわたるスケーターキャリアの視点から見えた課題。その解決には、学問分野を横断した学際的な考察が必要と語る。スポーツが文化として発展していくためには何が必要なのか。新しい価値観を生み出すのに必要なマインドとは何か。競技者として豊富な経験を持つ異色の研究者の思考をお聞きした。

目次

(まちだ・たつき)

研究者。國學院大學人間開発学部健康体育学科助教。 1990年、神奈川県生まれ。3歳からフィギュアスケートを始め、2014年ソチ五輪で5位入賞、翌月の世界選手権で銀メダル獲得。同年の全日本選手権最終日、競技引退を電撃発表。2015年以降は、早稲田大学大学院スポーツ科学研究科博士課程で研究を続けながら、自ら振付けたプログラムでアイスショーに出演。2018年10月、プロスケーター引退。2020年3月、博士課程修了。同年10月より現職。スポーツ専門テレビ局J SPORTSで初の冠番組「スポーツアカデミア」放映中。

スポーツかアートか。その狭間で自らのアイデンティティも揺らいだ

(C)Manabu Takahashi/SHINSHOKAN

——2015年以来、研究者として着実に歩みを進められています。競技引退後のセカンドキャリアとして、指導者や運営側といった競技に直接関わる選択肢もあったと思いますが、なぜ研究の世界に進まれたのでしょうか。

町田 スポーツには、競技を「する」「見る」「支える」という3つの側面があります。私も、競技引退後、「支える」側のキャリアとしてさまざまな選択肢を考えました。

幸いなことに、日本では、荒川静香さんが2006年のトリノ五輪で優勝して以降、浅田真央さん、高橋大輔さんらスター選手が活躍したおかげで、フィギュアスケートは野球やサッカーなどに次いでメディアバリューの高いスポーツになり、経済的にも潤うようになっています。しかし、たとえばサッカーの競技人口が約90万人(2019年)に迫るのに対し、フィギュアスケートは8,000人(2019年)にも満たないのです。つまり、「見る」市場だけが拡大していて「する」市場は圧倒的に小さい、トップレベルの選手が活躍するハイパフォーマンスの世界だけが求められるバランスの悪い状態と言えます。当然のことながら「支える」指導者や運営側の需要も大きくありません。

加えて、25年という長い競技生活——フィギュアスケーターとして世界選手権やオリンピックという舞台に立つ中でさまざまな課題に気付き、直面してきました。とはいえ、当時の自分には解決するスキルがなかった。課題解決のためには、知識を身につけることや競技を俯瞰的に見ることが必要であり、そのために研究者として競技を「支える」側に回って、スポーツ界により貢献したいと考えたのです。

——現在の主たる研究テーマに、ご自身が命名された「アーティスティックスポーツ」があります。そこには、競技生活で直面したフィギュアスケートが抱える課題なども含まれているわけですね。

町田 フィギュアスケートは、世間で「スポーツとアートの融合」と表現されることがある一方、スポーツ界からは、「美しさ」という客観的に測り切れないもので勝敗を競う身体運動として懐疑的に捉えられたり、アート界からはB級芸術と言われてしまうことが無かったわけではありません。

そういう声や評価を聞くうちに、フィギュアスケートはスポーツでもアートでもない中途半端なコンテンツなのではないかという疑心暗鬼に駆られたことがあります。川の水と海の水が混じり合う汽水域のように、スポーツとアート、そのどちらでもないような中途半端な領域にいると感じたのです。それはやがて、そのようなスポーツを長年やっている自分は、アスリートでもアーティストでもない——では何者なのか、というアイデンティティの揺らぎにもつながりました。

——ご著書『アーティスティックスポーツ研究序説』の中では、「アーティスティックスポーツ」を「評価対象となる身体運動の中に、音楽に動機付けられた表現行為が内在するスポーツ」と定義されています。先に述べられた課題や揺らぎなどを経て、この定義に至るまでにはどのような経緯があったのでしょうか。

町田 フィギュアスケートや新体操が他のスポーツとは違うことは、本能的になんとなくわかっていました。問題は、なぜ違うのか、それをどう他者に伝えるかだと思います。

スポーツは主に「対戦競技」「記録競技」「採点競技」の3つに分けられます。対戦競技と記録競技は、分類しやすいスポーツですが、採点競技には性質の異なるものが混在しています。器械体操は一つ一つの技を品評するのに対し、新体操やフィギュアスケート、アーティスティックスイミング、バトントワリングなどは、一つ一つの技の質や難度だけでなく、音楽を表現する技量も評価対象となる。技で構成された一連のプログラムそのものを競うもので、その点だけ見ると、限りなく舞台芸術やダンスに近いです。そのため、それらのスポーツを採点競技という大きなカテゴリーの中でひとくくりにしてしまうと学術的な議論には発展しにくい。両者の差異が出て統一的に語れないのです。

それなら、両者を切り離し、後者を、音楽を表現するスポーツであるアーティスティックスポーツという新しい分類で捉えることで、より議論を活性化させようというのが私の狙いであり、課題解決の入口でもあります。

——採点競技を分解することで、それぞれの競技の課題が見えやすくなり、解決につながっていく。ご著書の中で、町田さんはそれをさらに学際的に研究されていますね。

町田 早稲田大学修士課程に進学し、スポーツ科学だけでなく、芸術学、法学などさまざまな学問領域の先生方の指導を仰ぎました。その中で、自分の取り組みたい研究や課題は、学際性を持たなければアプローチできないと気づき、主に経営経済学、社会学、法学、芸術学という4つの学問領域を横断した研究をしています。スポーツ科学の領域では、珍しい分野との掛け合わせかもしれません。

ただ、スポーツ科学は、本来であればどの研究も学際研究であるべきだというのが私の考えです。スポーツ界が真に解決を求めている課題は、一つの学問領域だけでは解決しません。たとえば、女性アスリートの摂食障害や無月経などの問題を考えてみてください。多くは、競技成績へのプレッシャーやハードな体重管理などの心理的ストレスから拒食症や過食症などの摂食障害が起こり、それが、骨粗鬆症や無月経などに発展してしまう。そこには栄養学はもちろん、心理学からのアプローチも必要です。さらにそうした知識を伝え、生かすためにコーチングの方法も確立しないとならない。つまり、真に解決を図ろうとすれば、さまざまな学問領域の手法を駆使してアプローチする必要があるのです。

「する」「見る」「支える」が整ってスポーツは文化に

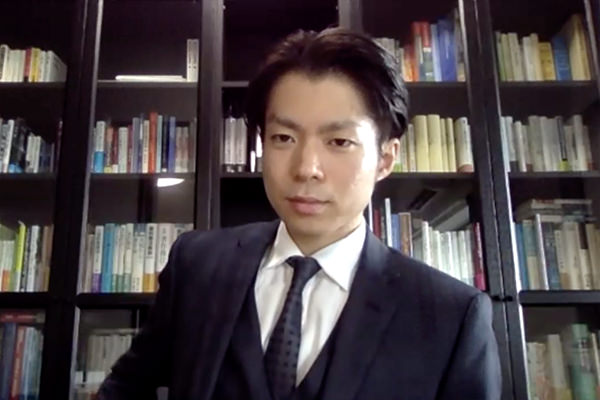

取材は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインで実施された

——アーティスティックスポーツを含め、スポーツ界全体が成熟していくため、また、町田さんが理想とするスポーツの在り方とはどのようなものでしょうか。

町田 スポーツは時代を経てさまざまに変化してきました。商業五輪と呼ばれた1984年のロサンゼルス五輪辺りから経済とダイレクトに結びつくようになります。「する」ものだったスポーツは、「見る」人が増えたことでチケット収入や放映権収入といった大きなお金が動くようになった。さらにチームの運営、テレビ局、スポーツ行政・教育に携わる人など、「支える」側も増えました。スポーツは今、社会・経済活動と密接に結びついていると言えるでしょう。

とはいえ、一言でスポーツと言ってもさまざまな競技があります。私は、文化として捉えるには、「する」「見る」「支える」のサイクルがバランスよく、かつ永続的であることが必要だと考えています。たとえば、野球やサッカーは「する」「見る」「支える」の規模がどれも大きく、ちょっとやそっとではサイクルが崩れません。一方で、フィギュアスケートのように、「見る」だけに偏っていると何かのきっかけで衰退していくこともあり得る。私は現役時代に、10以上のスケートリンクを拠点としてきましたが、現在、その約半数が経営難などで閉鎖されてしまいました。スケートリンクの減少問題は今なお解決されていません。

近年、オンデマンドやペイ・パー・ビューの放送などが増え、競技のハイパフォーマンス層を取り巻く価値は上がったと思います。ただ、そのごく一部のトップ層だけを無自覚に消費していたら、ゆくゆくはその層を生みだす基盤が崩れていきます。そこに至る選手を育てるための過程があり、さらに、さまざまな事業者の努力があります。そのおかげでトップアスリートが生まれ、スポーツコンテンツとして多くの人が楽しめるのです。そのことを多くの人に知ってもらいたい。そして、新型コロナウイルスが収束したらぜひ直接観戦に行って、「支える」人たちを“支えて”いただきたいです。私たち一般人も支える人として、スポーツ界と共存関係を構築する意識を持つことができれば嬉しいですね。

そこでは当然、競技・運営側も「する」環境を整える努力が必要だと思います。私もその架け橋となる研究者でありたいし、アーティスティックスポーツを中心にスポーツの「する」「見る」「支える」の循環を活性化させるような研究に取り組んでいきたいと考えています。

新型コロナウイルスの影響下で気づいた必需材としてのスポーツ

(C)Manabu Takahashi/SHINSHOKAN

——2020年、新型コロナウイルス感染症の脅威が世界を覆い、さまざまな活動を自粛せざるを得なくなりました。これからの時代、スポーツの在り方についてお聞かせください。

町田 新型コロナウイルスは全世界に大変な状況をもたらしましたが、一方で、従来の日常では意識しなかった価値観に気付く機会でもあった。私にも大きな気付きがありました。

4月の緊急事態宣言とともに大学はいち早く新生活様式に入り、オンライン授業に移行。ダンスの実技に関しては大いに悩みましたが、(オンラインでも)最大限頑張って授業を行ったつもりです。結果、学期の終わりに学生から届いたのは「この授業がなければ体を動かす機会もなく、心身の健康を害していたと思う」「この授業のおかげで気分が安らいだ」「いい音楽を聴いて体を動かすだけで活力が生まれた」といったレポートでした。彼らの言葉を聞いて自分のスポーツ観が180度変わりました。

経済学では、家庭で需要される消費財を、トレットペーパーやお米など生活に欠かせない必需財と、贅沢品や旅行など無くても生きていけるけれどあれば生活を豊かにする奢侈材(しゃしざい)の2つに分けて考えることができます。私はこれまで、スポーツは完全に後者だと思っていましたが、学生の反応を見て、体を動かしてスポーツを楽しむことは生きていくために欠かせない必需財だと考えを改めました。

実際、1日中パソコンの画面と向き合う過酷な学生生活の中で、半ばパニックになったり体調を崩したりする学生が増えています。体を動かして心身を健やかに維持するという行為、つまり必需財としてのスポーツを育むこと、そのためのシステムをいかに構築していくかが問われている。それは、これからのスポーツ界の使命だと思います。私たちのスポーツ文化は今、大幅なバージョンアップを図る必要に迫られているのではないでしょうか。

学際的なマインドからイノベーションは生まれる

——研究者として、スポーツのために新しい価値観や研究成果を生み出すために大切にされているマインドをお聞かせください。

町田 カギは「学際」だと思います。ゼロから新しいものをポンと生み出すことができればいいのですが、非常に難しい。今まで絶対に結びついてこなかった情報を結びつけて新たな何かを生むことが求められていると考えます。

たとえば、AIの活用なんかもそうですよね。スポーツとテクノロジーが融合して、さらにスポーツが発展していく。すでにAIは、戦略分析やパフォーマンス分析、スタジアムでの観客の動線設計などにおいても使われています。

アーティスティックスポーツにおいても、今、採点の領域でAIを導入する可能性が模索されています。たとえば、フィギュアスケートのジャンプは0.3〜0.4秒で完結するものなので、人間が正確な回転数を把握するには限界があり、エラーも誤差も出ます。AI はその部分を克服する存在として今後活躍してくれるのではないかと期待しています。とはいえ一方で、これは競技の技術的側面に限る話だと捉えています。人が人に何かを伝える目的を内包している芸術的側面をAIが採点することについては倫理的な危惧がある。いずれ、その危惧が払拭されるかもしれませんが、今は、AIが人の芸術性を評価するのは時期尚早であり、そこは人が請け負う分野だと考えていますね。

——町田さんが実際に取り組まれてきた研究において、そのマインドはどのように生かされたのでしょうか。また、そのマインドが生み出す作用についてお聞かせください。

町田 たとえば、「著作権」の研究がその一つです。法曹界には、スポーツのパフォーマンスは著作物になり得ないということが一般的な法令解釈としてありました。しかし私は、法学の理論を踏まえ、アーティスティックスポーツを深く分析してみると、ダンスと同じように立派な著作物となることが立証できると考えています。これは、今まで結びついてこなかった著作権とアーティスティックスポーツを結びつけたからこそ生まれた価値観です。

私自身は、研究者としてスポーツを「支える」立場に身を置き、そのような研究分野に取り組んでいますが、その根底にあるマインド自体は、ビジネスに携わる皆さんが持っているものと共通すると思います。一つの考え方に執着せず、情報を雑食する。ジャンルの枠を越え、多くの人や本などに接する。そのような意識を持ち続ければ、生み出そう生み出そうと肩肘張らなくても、自分の中に自然とイノベーションの種が生まれてくるのではないでしょうか。私自身も、未来のスポーツのため、たくさんの種を生み出していきたいと思っています。

TEXT:佐藤淳子

写真提供:町田樹氏

メインビジュアル:(C)Manabu Takahashi/SHINSHOKAN

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

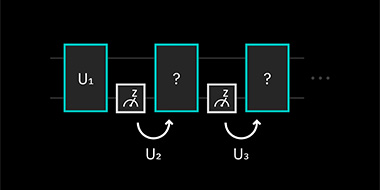

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

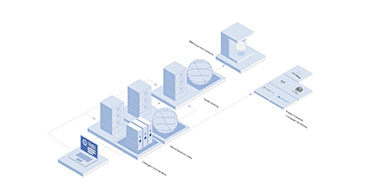

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]