Mugendai(無限大)

食品から宇宙開発まで、応用自在の新素材――ガス業界に革命を起こす京都大学発のベンチャー

2020年11月12日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

「多孔性配位高分子」と言われても、多くの人からは「あまり聞き覚えがない」という反応があるかもしれない。これはノーベル賞候補に挙がる京都大学の北川進・特別教授が1997年に世界で初めて開発した物質で、1mm3中に100京個もの孔(あな)がある。産業への応用は食品、半導体、エネルギー、宇宙開発と幅広く、世界のベンチャー企業23社が実用化を競っている。

株式会社Atomisは、恩師のこの研究成果が産業化の段階で海外勢に奪われるのは看過できないと、門下生が主体となり立ち上げたベンチャーである。

Atomisが目指すのは、多孔性配位高分子がさまざまなガス(気体)を大量に吸着・貯蔵する能力があることから、水素、メタン、酸素、窒素などのガス配送システムの効率化だ。今使われている高圧ガスボンベは高さ150cm、重さが60kgもあり、高齢化が進む日本では今後運び手不足がますます深刻化する。

そこで同社が開発したのは、一辺29cmのキューブ型容器「CubiTan」だ。内部に詰めた多孔性配位高分子には高さ150cmのボンベとほぼ同量のガスが貯蔵でき、重さは10kgと軽い。GPSやセンサーを備えてIoT化しており、ガスの在庫管理、漏えい予防など、配送作業全体をデジタル化できる。

同社が見据えるのは水素エネルギー社会の到来だ。「100年間イノベーションが起きていない」とされるガス業界の変革に挑む浅利大介社長に、多孔性配位高分子の驚異の性能やAtomisの戦略について伺った。

目次

(あさり・だいすけ)

株式会社Atomis 代表取締役CEO

1975年8月12日生まれ。奈良学園高等学校出身。京都大学大学院工学研究科修了後、外資系製薬会社の研究員を経て、日東電工株式会社ではライフサイエンス研究に従事し、新規事業立ち上げに貢献する。2017年1月より現職。大学時代は創業者の樋口雅一氏と共に金属錯体化学を専攻し、企業では一貫して医薬品およびワクチンの研究開発と新規事業立ち上げに携わってきた。

新素材を開発しても成果は海外に。危機感募り創業

――多孔性配位高分子(PCP:Porous Coordination Polymer)の産業化への期待が高まっています。浅利社長は大企業から大学発スタートアップに転職されましたが、会社立ち上げにはどのような経緯があったのでしょうか。

浅利 日本でも新素材はいろいろ開発されますが、メーカーには以前ほどに資金を投じて実用化に結び付けるという余裕がなくなりました。その結果、せっかくの日本の研究成果であるにも関わらず海外においしいところを刈り取られているのが実情です。

PCPも1997年に北川先生が発表された後、2011年ごろから海外でスタートアップが次々と立ち上がりました。「このままではまずい、全部海外に持って行かれる」と危機感が募り、何とかしたいと立ち上げたのがこの会社です。京大の樋口雅一先生が2015年に創業し、2年後に私、3年後に取締役COOの片岡大、4年後に執行役員CSOの隅田健治の3人が参画して本格的に活動を始めました。北川先生にはアドバイザーとしてのご参画をお願いしています。

Atomisというのは古代ギリシャ語で「気体」を意味します。後ろから読むと「しもた」となります。競合企業が「しもた! そんなビジネスがあったんか」と悔しがるような会社にしようと思って名付けました。PCPはガスを自在に扱えることが最大の特徴で、「人に驚きと感動を与える新しい価値の創造」を企業ビジョンにしています。

私は京大卒業後20代に外資系製薬会社、30代には化学系大手企業に勤務しました。経営学を学ぶうちに、ベンチャーに挑戦するのは40代の今が最後の機会だと思いました。片岡は化学系大手企業を辞め、隅田は大学を辞めて参加しました。一緒に京大の化学を盛り立てたいという気持ちです。

PCPはガスの種類や用途に応じて自由に設計できる

――PCPは一般にはまだなじみがありません。どういう構造や特徴を持つ素材なのか、分かりやすく説明していただけますか。

浅利 金属イオンと有機分子(配位子)を合成すると、小さな孔(あな)が整然と開いた3次元のジャングルジム状、ボール状、平面状の材料が作れます(図1)。孔はナノレベルからオングストローム(0.1ナノメートル)レベルまで、1mm3中に100京個(1京は1兆の1万倍)もあります。さまざまなガスを吸着したり貯蔵したりでき、ガスの種類や用途に応じて孔のサイズを自由に設計できるのが第1の特徴です。

PCPはすでに10万種類が報告されており、理論上は無限に設計できます。金属イオンとしては、人体が摂取できるマグネシウムやカルシウムのようなものから、水銀や鉛など有害な重金属まで幅広く使うことができます。

従来の吸着剤としては活性炭やゼオライトがありますが、ともに作ってみないと性能が分からないので、用途に合わせて設計することはできません。

図1 多孔性配位高分子の特徴―自由に設計可能

食品から宇宙開発まで、あらゆる業界で使える多様な機能

――PCPには多様な機能があり、産業界では新しい用途が考えられているようですね。

浅利 そうです。まずガスを貯蔵、分離することができ、無数の孔の中でこれまで不可能だった高分子を作ったり、新しい触媒反応を起こしたりすることができます(図2)。リチウムイオン電池のセパレーターや効率の良い光触媒にも使えるので、幅広い業界で利用が進みつつあります。この多様な機能性が第2の特徴です。

当社にも、食品、医薬品から環境ソリューション、半導体、電池、重機器、宇宙開発など、ほとんどすべての業界から技術アドバイスの依頼が来ています。この機能の多様性が研究者の興味を刺激していて、年間8000もの論文・特許が出てくるほど化学の一大テーマになっています。

図2 省エネルギーに関わる多様な機能

浅利 第3の特徴は、柔軟な構造をしていることです。金属イオンと有機分子が柔らかい結合(配位結合)をしており、スポンジのように孔を開いたり閉じたりすることができます。一定の力を加えることで簡単にガスの吸脱着ができるので、オン・オフのスイッチとしても使えます。

具体的な利用例ですが、食品業界はPCPで香りを付けたり除去したり、腐敗を防ぐガスを詰めたりするのに使えます。気体ではなく固体として扱える便利さが注目されています。

半導体業界は、孔の中でオングストローム単位の微小な次世代半導体を作ろうとしています。建材の分野では、健康に有害なホルムアルデヒドを吸着してくれます。

用途が広いのが宇宙開発です。真空の宇宙ではガスが飛散しないよう制御しなければなりませんが、PCPは低温であるほどガスの吸着性能がよく、宇宙で必要な水素ガスなどを貯めるのに極めて有効です。

いま脚光を浴びているのが、SDGsに貢献する「カーボンリサイクル」(図3)です。排ガス中のCO2をPCPで分離・貯蔵し、水を加え触媒機能を生かしてメタノールを作ります。それを燃料に使ってもいいし、炭化水素にしてプラスチックを生産することもできます。最終的に出てくるCO2は再びPCPで分離・貯蔵する仕組みです。

図3 カーボンリサイクルでも注目

――世界中にPCPの実用化を目指すベンチャー企業が登場しているのは、PCPの将来性がそれだけ大きいということですね。

浅利 今、ベンチャーは当社を含め世界で23社が競い合っています。大学や大企業の研究者は新しい機能を追い求めるのに忙しく、実用化に不可欠な量産化やコスト削減の研究に注力できていないのが現状です。

その空隙を埋めようと、世界のベンチャーは当初、量産技術の開発に挑戦しましたが、今ではPCPの産業応用を目指すベンチャーが増えてきました。

例えば、トランスアエラ社(米)はPCPを空調の湿度コントロールに、マトリックスセンサーズ社(同)は各種センサーに、ウォーター・ハーベスティング社(同)は砂漠で夜間の水蒸気を効率よく回収する装置に使おうとしています。またエナジーX社(プエルトリコ)は環境中からリチウムイオンを回収することに挑戦しています。

「100年間イノベーションが起きてない業界」に新風を

――Atomisでは産業ガスの供給ビジネスに注目し、従来の高圧ガスボンベに代わるキューブ型ガス容器「CubiTan」を開発されました。これを用いてどのような事業展開を考えていらっしゃいますか。

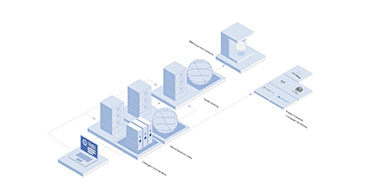

浅利 産業ガス(酸素、水素、窒素、ヘリウム、アルゴン、二酸化炭素など)はサプライチェーンが確立しています。主要ガスメーカー4社は、産業ガスを全国1500社の高圧ガスディーラーの基地局にタンクローリーで配送します。ディーラーはそれを高圧ガスボンベに詰め替えて顧客に届けます(図4)。

図4 課題の根底にあるのは高圧ガス容器

図4 課題の根底にあるのは高圧ガス容器

浅利 しかしディーラーは図4に示したようなさまざまな課題を抱えているのです。中でも最も深刻なのは高齢化による運び手の不足です。しかも昨今は宅急便に人手を奪われ、廃業するディーラーが増えている背景もあります。かといって、ボンベの価格は安いのでイノベーションは起きず、業界はシュリンクし続けています。問題の根底にあるのは高圧ガスボンベそのものなのです。

この問題を解決するために、当社はPCPを活用した容器CubiTanを開発しました(図5)。1辺が29cmのキューブ型容器で、重さは10kgです。60kgの高圧ボンベに比べて軽量、コンパクトです。運搬しやすく、積み重ねることができるので、作業が効率的になります。

図5 軽量、コンパクトなCubiTan

浅利 ベンチャーが手掛けて面白いのは、既得権益がいっぱいで内部から業界を変えることができないような分野か、誰も思いつかなかった全く新しい分野です。大企業が乗り出している分野をベンチャーがやる必然性はなく、みんなが見過ごしていたり見捨てているような業界こそやりがいがあるのです。

高圧ガスボンベ業界は「100年間イノベーションが起きていない」と言われています。世界中どこも同じで、IoT化が進んでおらず、ガス残量は人がメーターを目視して確かめています。

PCPを「モノ」ではなく「サービス」に変えて売る

――CubiTanは「IoTモジュールを備え、顧客に情報管理サービスを提供する」とあります。具体的にどのようなサービスができるのでしょうか。

浅利 私たちのビジネスモデルは、CubiTanを売って終わりではなく、レンタル制にして、IoTモジュールから得られるサービスを提供して対価をいただきます。

IoT化はこの業界を変えていくのに不可欠で、GPS、センサー、SIMを内蔵しています。GPSでCubiTanの現在位置を知り、圧力と温度センサーのデータを元にガス量を計算。それらのデータはガスメーカーやディーラー、顧客にLTE経由で飛ばします。

これまで高圧ガスボンベの管理や運搬は全て人手に頼っていましたが、IoT化すれば、自動的に在庫管理、ガス残量の把握、省エネルギーの可視化ができるようになります。将来は、配送ルートの最適化サービス、ドローンや無人車両による自動配送などを目指しています。

安全性も向上します。容器のガス量を常時チェックしているので、万一ガス漏えいが起きればアラートを出すことができます。またガス量が減れば自動的に新しいCubiTanを配送します。レンタルのコピー機の場合、用紙やトナーを自動的に補充しているのと同じ発想です。

これからの普及に向けたロードマップですが、来年にはCubiTanβ版(ガス吸着剤なし)で安全性やIoT性能などの認可を取得し、2023年には実際に産業ガスの吸着剤を入れて認可を取得する計画です。2029年ごろには、家庭用やモビリティ向けに水素やメタンガスを提供するビジネスを始めたいと考えています。

地方の余剰エネルギーをCubiTanの宅配便で都市に運ぶ

――エネルギーインフラの理想として、エネルギーのパケット化やシェアリングという分散独立型グリッドの実現を目指しておられます。これについて説明していただけますか。

浅利 再生可能エネルギーである太陽光や風力発電による電気、家畜のふん尿等から得られるメタンガスは、主に地方で生み出され、地元で消費されています。つまり地産地消しているのですが、その余剰エネルギーをいかに都市部でシェアするかが大きな問題になっています。電気を蓄電池に貯めると放電によって減るし、送電線で送ろうとすると建設費や維持費がかかります。

エネルギーを貯蔵・運搬するにはガスに変えるというのが今の世界の潮流です。ガスはこれまで良い運搬手段がなかったのですが、CubiTanはその問題を解決します。

余剰エネルギーをメタンガスや水素ガスにしてCubiTanに詰め、宅配便のトラックで普通の荷物のように運んだら面白いと思います。メタンガスや水素を家庭にあるエネファームのような装置につなげば、電気を起こせるし、ガス燃料にもなります。

現在のエネルギー・インフラは、電力会社が発電所で一括発電して送電するという中央集権型ですが、これからは分散独立型グリッドになり、送電線に頼らないでエネルギー・シェアができる時代になると予想しています。

政府は「2040年には家庭に水素を持って行きたい」という方針ですので、私たちは2030年ごろにはCubiTanを水素市場に投入して改良を重ねたいと思っています。コンビニでCubiTanに詰めた水素を買う時代が来るかもしれません。

若い人は大企業勤務を一度は経験してほしい

――近年、京大や東大はじめ大学発ベンチャーの活躍が目立ちます。イノベーションは大企業からは起きにくいとされる日本の中で、希望を担っている感があります。大企業から転身されたご自身は大学発ベンチャーの役割や将来をどのように見ていらっしゃいますか。

浅利 最近のベンチャーは、起業しやすいITやAI、ゲーム、バイオなどの分野に流れる傾向があります。一方、新素材のベンチャーはシリコンバレーでも日本でもほとんど成功したことがなく、やる人が少ないのが実情です。装置をそろえるのに資金がかかり、回収期間が長くなるので、投資家が尻込みするからです。でも私は、それだからこそチャレンジすべきと思っています。シリコンバレーが得意な分野に、わざわざ日本人がベンチャーとして参入するより、難しくてもまだ手付かずの分野にチャレンジしたほうが面白いし、やりがいがある。

日本の化学メーカーは、以前のように大学で生まれた新素材を育てられなくなっているので、メーカーと大学の間を埋める大学発ベンチャーが絶対必要です。

どの企業にも言えることですが、大企業に勤務して30代後半になると役員と話す機会が増え、雲の上がだんだん見通せるようになります。大企業で経営陣になる人は、得てして保守的というか守りの姿勢の人が多く、「イノベーション無くして成長なし」と言いながら現実は守りの姿勢が堅い。提案も、できるだけエッジを削って分かりやすくしないと承認が下りません。若い社員に「イノベーションを起こせ」と説いている本人が、最もイノベーションを阻んでいるという例が多いのです。

しかし、当社でアルバイトしている若い学生たちには、一度は大企業に就職して働くようアドバイスしています。大企業が持つ経験やノウハウを学び、ビジネスパーソンとしての大事な基盤を身に付けるとともに、良くも悪くも大企業がどんな行動を取るかを理解することが重要です。それを知っておけば、将来、自分が起業する時に絶対役に立ちます。

TEXT:木代泰之、PHOTO:行友重治、資料提供:株式会社Atomis

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

関連リンク

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

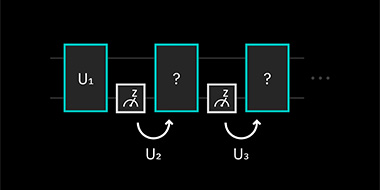

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]