Mugendai(無限大)

他者になりきる――空想地図から見える“現実”と“想像のすすめ”

2020年10月27日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

架空の都市の精密な地図を作り続ける、空想地図作家・今和泉 隆行氏。4〜5歳で地図に興味を持ち、7歳の頃に地図を書き始め、小学5年生に中村くんという友だちとの出会いをきっかけに生まれた空想都市「中村市(なごむるし)」の空想地図はその後30年近くアップデートを続けている。さらに近年は架空のコンビニロゴや路線バスのデザインに加え、架空の住人の落としものまで制作するなど、空想の幅は広がっている。

そんな今和泉氏は空想地図をつくることは「あらゆる他者になりきる」ことだと言う。地図を作りながらその土地に住んだつもりになって気持ちを理解する「わからないもの」をわかろうとするという姿勢は、他者理解、多様性理解へと結びつくのではないだろうか。 空想地図をつくること、その住人になりきること、そしてそれらを通したコミュニケーションについて話を伺った。

(いまいずみ・たかゆき)

空想地図作家/株式会社地理人研究所 代表

1985年生まれ。幼少期に地図に興味を持ち、7歳から空想地図の制作を開始。以来、現在に至るまで空想地図を描き続け、空想地図作家として知られている。また、株式会社地理人研究所を設立し、地図についての啓蒙や地図を活用した情報発信を行っている。

“神”ではなく調査員として描く

――著書『みんなの空想地図』では、幼少期の今和泉さんにとって、“地図=未知の日常を想起させる楽しい絵”であり、そんな“地図らしさ”を再現するためにたくさんの地図を描いていたと綴られています。「(市販の)地図に似たものを描きたい」という思いは、空想地図を描くモチベーションにつながっていたのでしょうか。

今和泉 はい。“それらしさ”を再現することが空想地図のおもしろさに繋がっていました。それは「絵が上手くなりたい」という想いに近いと思います。本人に似た似顔絵を描くように、リアルに存在していそうな都市を地図上に描きたかったんです。

そして空想地図は現実逃避先にもなりました。人生で最も自己肯定感が低かった中高生の頃、私は現実主義者なのでなかなかファンタジーの世界に入り込めなかったのです。お金があれば現実の遠くの街に行ったりしたのでしょうが、それもできなかったので現実的な逃避先として、空想都市を求めていたふしがあります。大学以降はお金もできたので、実際の地方都市に行くようになり、一時期は空想地図からも離れていました。

――「創造主や市長としてではなく、“調査員”として空想都市を描いている」とご自身のサイトに記されていますが、どのようにアプローチしているのでしょうか?

今和泉 “土地勘のない海外の都市に行く”。そんな感覚に近いと思います。「とても賑わっている街だけれど、どうやらこの街に住んでいる人ばかりではなく、周辺の都市から人が集まってきているみたいだ。ということは…?」といったように、順番に謎解きをしながら探っていく感じです。あるいは考古学にも似ていると思います。恐竜の新しい骨が発掘されると、それまで想定されていた全身像が塗り替えられたりしますよね。でもそれは恐竜の全身そのものが変わるわけではなく、徐々に「正解」に近づいていく。空想都市もそれに近いものがあります。

――都市は時代とともに姿を変えると思いますが、中村市の時代設定は固定されているのでしょうか? それとも僕らが生きている時代とリンクしているのでしょうか?

今和泉 現実と3〜5年くらい時差はあるけど、大体一緒です。どちらにせよ、1990年ごろまでなら人口増加による郊外の住宅地開発や大型商業施設の開店などがありましたが、今はあまり地図に見える変化は起こらないので、時代の変化による大きな影響は出てこないですね。そして、それを上回るペースで私による地図の修正が行われているので、時代以上にそちらの影響が大きく出ています。

――空想地図の規模を広げることよりも、これまで描いた部分を修正することに作業の比重が移ったことが著書からは伺えます。その理由とは?

今和泉 地図に描かれる郊外が広がると、その郊外の人々がどう中心地の賑わいを作っていくかが見えてくるので、中心地を修正したくなるんですよ。描く領域が広がると、各エリアがドミノ倒しのように影響し、違和感が生まれてきてしまうのです。それに地図を描く“画力”のようなものや、空想の解像度も上がってきているので、以前描いたものにリアリティーが感じられなくなって、修正せずにいられないというのもあります。結果として、現在の地図には、描き始めた頃の原形はほぼ無いというくらい変わっていますね。残っているのは、街の骨格と、南北の路線の大枠くらいではないでしょうか。

空想都市の住人になりきると、現実世界が見えてくる

――空想地図作りについて、“実際にやっているのは「あらゆる他者になりきる」ことです”と、今和泉さんは語られています。詳しく教えてください。

今和泉 もともと私は現実世界の地図を見て「ここの都市で生活していたら…」と想像するのが好きだったのですが、そこに暮らす人たちを想像することは、空想地図を作る上で欠かせません。自分をリトマス紙のようにその場所に置いてみると、「このコンビニにはヤンキーが溜まっていて怖いな」とか「ここは家をローンで買ったサラリーマンたちの住宅地だな」といった情報が見えてくる。すると、その地域の住人たちがどんなものを望み、どこに買い物に行くのかなど、空想都市のディテールが見えてくるんです。

――他者になりきるということは、空想都市に行くのと同様にある種の現実逃避のようにも感じられます。

今和泉 中高生の頃に自己肯定感が低かったという話を先ほどしましたが、学校生活の中でそれを解消することが難しいとわかった中学生の私は、主観的に動くのをやめ、自分を俯瞰する視点を強化することにしたんです。それによって状況を冷静に把握して、要所要所の判断でミスをしないようになりました。また、最悪を想像しておくことで、それより酷いことは起こらないという状況を作り、大きく落ち込まないようにしました。しかし高校生になると徐々に状況は改善して、体内にインストールした自分を観察するための俯瞰視点が余り始めてきたんです。そこで他人の観察を始めるようになりました。そうした点では、出発は現実逃避だったかもしれません。

でも、結果として、社会と向き合うのに役立っているとも思います。空想地図にそのまま自分自身を置くと、私の万能ではない社会適応力を感じて、自分の限界を痛感するでしょう。「この郊外のニュータウンに建つ高校は制服がブレザーだろう。女子は吹奏楽部、男子はサッカー部を頂点とする大きな流れがあり、クラス合唱や文化祭でなんとなく平均的なノリを合わせるはず。でも、このノリに私は乗れず、そんな自分に疑問を抱きながら一人で登下校するのだろう」なんて具合に。けれども、それが正解なんですよね。私は現在、誰もやらないタイプの自営業で生きていますが、希少価値で生き残っている人は、大多数の人との調和、共感には限界があります。そんな私が充実した学校生活を送れる高校や、人間関係に恵まれていると思える環境が街全体に広まっていたら、時間通りに電車も動かないだろうし、飲食店も存在しないはず。そう考えると、自分が共感できない人や、心地良く感じられない街が存在している必然を実感できるんです。空想都市として理想の街を描くとすぐに飽きてしまいますが、私一人の合理性でできた街は、おもしろくありませんしね。

それにもちろん他者になりきることは、自分以外の誰かの理解にも役立ちます。自分自身が共感できないタイプの人や、周りにいないタイプの人を想像する経験は、実際にそれに近い人と出会ったときに接点を見つけやすくなりますから。私の場合、具体的には仕事で関わる相手のニーズを想定しやすくなったので、人間関係構築だけでなく社会生活にも役立っていると言えます。

作者だけではなく、読者も空想している

――近年は中村市民の落し物を制作されていますが、もともと具体的な人物設定もいくつかあったのでしょうか?

今和泉 いえ、それは後から作ったものです。私にとっては空想地図って、編み物とか数独に近い「ついつい手が動いちゃうんだよね」という感覚のものなんです。だから“作家”と呼ばれることについては「まあ、そういう解釈もありますよね」という態度でいたのですが、“現代美術作家”として展示の機会をいただいたときに、その仕事を受ける以上は鑑賞者の視点を意識しないといけないと思うようになりました。そこで「鑑賞者が中村市民の落し物からその人物を想像すれば、それは私が地図から想像していることのミクロ版を体験してもらえることになる」と考え、中村市民にフォーカスした制作をすることに決めたのです。

よく、空想地図を見た方に「中村市に行ってみたい」と言われるのですが、私からするとそこまで人を惹きつけるほどおもしろい街ではない。それでも鑑賞者が行ってみたくなるのは、その人の想像力や感性を引き出したからだと思うんです。空想地図は、もはや私が空想した地図というより、“読者が空想する地図”なんですよね。

――正解がないからこそ、自由に想像できるという気がします。

今和泉 ある展覧会で、地図好きではない人が空想地図を見て没入していたのですが、その人は「現実の地図じゃないから没入できる」と言っていました。私は地図好きとして「現実の地図と同じくらいおもしろいものを作りたい」と思って作り始めたものなのに、現実の地図をおもしろがらない人が没入してくれるのが不思議だったのです。しかし、どうやら多くの人は現実の地図では想像力が働かないらしいんです。

今のネット地図は、検索すれば目的地がピンポイントで出てくるし、ストリートビューも見られますからね。でも「ネットがなかった時代でも、現地の人に聞けば答えが分かる」という声もあったので、そもそも地図は想像が入り込む余地はないものとする考えが一般的なのかもしれません。私は知らない場所を想像するツールとして地図に興味を持ちました。でも、多くの人にとってそれは“想像”というよりも“不確かな予想”なのかもしれないと感じました。

取材は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインで実施された

――「間違いたくない」という思いは、現代人の強い強迫観念になっているようにも感じます。

今和泉 そうなんですよね。情報が蓄積されるにつれ、正解にたどり着くために失敗することが減っているはずですからね。若い世代になればなるほど、他人とぶつかりながら成長するというよりも、周りの大人を見ながらぶつからずに済む方法を見つけて成長する傾向が強まっていると思います。特に検索エンジンの誕生以降はより強まっていますよね。検索結果とはぶつかるけど、人とはぶつからないというか。ネット地図がない時代では、楽しいかどうかは別として、少なくとも地図を見て想像はしていたはずですからね。そもそもGPSがないので現在地が地図上のどこなのかというところから始まりますし、「この店名はスーパーか?わからないけどとりあえず行ってみよう」と、わからないのに足を運んだりしますしね。

――最短距離で目的地にたどり着くことが必ずしも良いことばかりではない、と。

今和泉 私は普段、アート方面の人や地図・地理業界、まったく別の分野の研究者など、多様な人と話す機会が多いのですが、そこから得られることはたくさんあります。その楽しさをお裾分けできればと思い、最近の展示では多種多様な人たちが交わるように工夫しています。その結果、展示会場に普段交わらないような人たちが集まるようになって、私はそれを見て「これは都市だよな」と思いました。話が噛み合うかどうか以前に、お互いに興味のない人たちが同時に存在していて、多様性が受容されている。それが都市の良いところですし。

TEXT:照沼健太、提供写真:地理人研究所

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

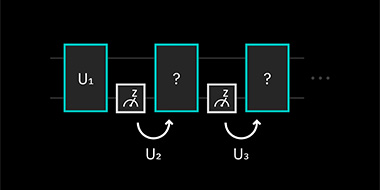

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

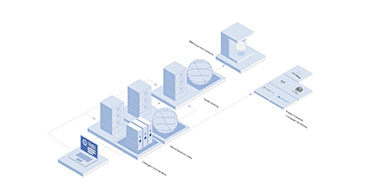

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]