Mugendai(無限大)

Spiberの野望――合成タンパク質素材「ブリュード・プロテイン」で革命を

2020年10月8日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

2019年12月。「THE NORTH FACE」(株式会社ゴールドウイン)からアウトドアジャケット「MOON PARKA(ムーン・パーカ)」が50着限定で発売された。発売に先立ち、8月の製品発表会の舞台上で「ようやく第一歩を踏み出せた」と晴れやかな表情を見せたのが、山形県鶴岡市に本社を置くSpiber株式会社(以下、スパイバー)の取締役兼代表執行役・関山和秀氏だった。

ムーン・パーカの表地に用いられたのは、スパイバーが約12年の歳月をかけて開発した合成タンパク質素材「ブリュード・プロテイン(Brewed Protein)™️」。石油由来の素材に代わる新素材として、今、世界中から注目を集めている。そのきっかけとなったのは、「クモの糸」。なぜ、タンパク質に着目したのか。さらには、ブリュード・プロテインによる素材革命により、世界はどう変わるのか。関山氏にお話を伺った。

(せきやま・かずひで)

1983年東京生まれ。2001年慶應義塾大学環境情報学部入学。同年9月から先端バイオ研究室である冨田勝研究室に所属。2002年より山形県鶴岡市にある慶應義塾大学先端生命科学研究所を拠点に研究活動に携わり、2004年9月よりクモ糸人工合成の研究を開始。博士課程在学中の2007年9月、学生時代の仲間と共にスパイバー株式会社(現Spiber株式会社)を設立。

すべては「地上最強の虫は何か?」からはじまった

関山和秀氏

——はじめに、スパイバー起業に至るまでの経緯をお聞かせください。

関山 高校生の頃から「いずれは起業しよう」と考えていました。地球規模の課題を解決する事業を起こしたい。そんな志を持っていたからです。大学進学にあたり、バイオテクノロジー研究の第一人者である冨田勝教授のもとで学びたいと思い、猛勉強の末、慶應義塾大学環境情報学部に進学しました。新しく開設された先端生命科学研究所で研究するために、山形県鶴岡市で生活するようになったのは大学2年生からです。

ある時、「地上最強の虫は何か」という研究室の仲間との雑談から、自分より大きな虫さえも糸で捕らえてしまう「クモ」、そのクモが作り出す糸に注目しました。「クモの糸」は、伸縮性があり強靭で、自然界における希少な繊維。そして、人間の身体と同様、主な構成要素はタンパク質です。

このクモの糸を人工的に生成し実用化することができれば、石油由来の合成繊維やプラスチックなどの素材に頼らず、地球環境の保全に適した素材を生み出せるかもしれない。探し続けていた研究テーマが定まり、それから特定のクモの糸を作り出す遺伝子の設計と合成、微生物を利用した生産技術の開発に取り組みはじめました。初めてクモの糸らしきものが生成できたのは2007年1月。同年9月には、スパイバーを起業し、6年後の2013年に「QMONOS」の名でこの素材を発表しました。

——2015年には、QMONOSを用いたムーン・パーカのプロトタイプを完成させ、商品化に向けて動き出されました。その後、「ブリュード・プロテイン」を開発されるに至ったのはなぜでしょうか。

関山 商品化発表後、極寒の自然環境下で身を守るためのアウトドアウェアの素材として、致命的な課題が明らかになりました。天然のクモの糸の多くは、水に濡れると超収縮してしまうのです。天然のクモ糸遺伝子をベースに開発したQMONOSにも同様の特徴がありました。苦渋の決断でしたが、目的に照らして適切ではない特徴を可能な限り取り除くべく、分子設計をゼロからやり直すことにしました。結局、ユーザーのニーズをしっかり満たせる素材でなければ選んでもらえないし、普及もしない。普及して環境問題に貢献できなければ意味がない。そうして試行錯誤の末誕生したタンパク質は、もはやクモ糸とは性質の異なる、全く新しい素材となりました。スパイバーが設計し、創り出した新しいタンパク質。これを総称して「ブリュード・プロテイン」と名付けることにしました。

名前の由来は、私たちが採用している製造工程にあります。今後スパイバーではさまざまな天然のタンパク質からインスパイアされた多種多様な素材を設計し、創り出して行くと思いますが、それらのタンパク質を、微生物を利用した「発酵」でつくるというところは変わらないでしょう。なぜなら、製造工程における省エネ化・省資源化を実現し、環境負荷や生産コストを最小化するためには、エネルギー効率が高く分裂スピードが桁違いに早い微生物を利用することが極めて合理的だからです。つまり発酵によって作られるタンパク質だから、「ブリュード(醸成された)・プロテイン」というわけです。

——スパイバーは、バイオインフォマティクス(生物学と情報学からなる学際的分野)、遺伝子工学、分子工学など各領域の研究者が集結し、世界に類を見ない多領域を横断した研究システムを確立されていると伺いました。

関山 これだけ広範囲を垂直統合で網羅し、ラボから産業規模までのスケールアップ検討まで含めた研究開発体制を整えているスタートアップは世界的にみてもスパイバーぐらいだと思います。また、事業を行う上で、研究開発全体を統括して将来を見通すための俯瞰的視点も必要になりますから、各専門家と同じ目線で話せるよう最低限の基礎知識は身につける必要がありました。そのため、私も含め、多領域をブリッジングできる超横断的専門知識を持つメンバーが組織内に多く育っていることも私たちのアドバンテージだと思います。

QMONOSからブリュード・プロテインへのシフトチェンジはもちろん容易ではありませんでした。それでも、私たちは天然のクモの糸を再現することではなく、産業的に本当に価値のある素材を実用化したいという当初の目的を実現するべく、一つひとつ丁寧に必要な技術を確立し、インフラを整えてきました。コンピューター上での分子設計から、微生物による発酵生産、素材・材料化まで、それぞれの工程でデータを蓄積し、そのデータを活用して設計にフィードバックすることで、タンパク質という分子を自然界で起こる進化とは桁違いのスピードで進化させていく。このような川上から川下まで統合された研究開発のインフラを整備してフィードバックを回せる環境をつくらなければ、コストを含めて産業的に有用なタンパク質素材を、ニーズに合わせて素早く設計していくことはできません。結果的に世界で最も先進的なタンパク質素材の設計プラットフォームをつくり上げることができたと自負しています。

トッププランドとの協業で目指す素材革命

「sacai」とコラボレーションしたTシャツ(2020年1月発売)

——2019年から2020年にかけて、日本のトップブランドとコラボレーションした一般消費者向けの商品が発売されましたね。

関山 ムーン・パーカ製品化までの道のりを根気よく並走くださったゴールドウインの渡辺貴生代表取締役社長、カットソーを共同開発した世界的ファッションブランド「sacai」のクリエイティブディレクターである源馬大輔さん、2019、2020年と2回続けてパリのオートクチュールコレクションでブリュード・プロテイン素材を使用した作品を発表してくださった「ユイマ ナカザト(YUIMA NAKAZATO)」の中里唯馬さん——皆さん、環境問題など社会課題を踏まえた次世代の製品開発において、非常に高い感度とビジョンをお持ちです。

タイにて建設中のブリュード・プロテインの量産プラントは2021年稼働予定で、アメリカでも生産拠点構築に向けて動き出しており、タンパク質素材の量産・製品化に関しては、長期ビジョンで動いています。ですから、長期的ロードマップに賛同していただけないと、ご一緒に共同開発は進められません。あわせて、サスティナブルな素材製だからという理由はもちろん、やはりファッションアイテムとしての魅力・完成度が担保されていないと、消費者へ届けるという意味で本当の素材革命は実現し得ない。コラボレーションさせていただいているブランドは、高品質・高感度な製品づくりへの妥協がなく、とても信頼しています。

——スパイバー起業からブリュード・プロテインを実用化するまでに、約12年の歳月が流れました。いろいろと紆余曲折があったと推察します。どのように対処されてきたのでしょうか。

関山 ネガティブな感情に足をすくわれないよう、常に冷静に「この状況をどうすれば切り抜けられるか」に集中していました。僕は、あきらめの悪い人間なので、最後の最後まで粘って突破口を探します。それでもだめだったらしょうがない。ギリギリのところまで尽力するので、結果だめだったとしても、いい意味であきらめがつくんです。

また、スパイバーのスタートの場となった先端生命科学研究所の研究室では、失敗しても「ナイストライ」と言ってもらえるカルチャーが醸成されていて、失敗への免疫が育まれていたことも大きい。「失敗なんかない。うまくいかない1万通りの方法を発見しただけだ」エジソンの名言じゃありませんが、私の失敗も人類という規模で考えれば、将来同じ課題に取り組む人たちにとっての有用な知見になる。

さらに、もっと大きな視点で俯瞰すれば、私の人生における成功や失敗など、宇宙の歴史の中からみたら誤差にすぎません(笑)。極論ですが、海と山さえあれば、自分で食料を調達して生きていけると思っているので、もし事業が失敗しても、それで人生が終わるわけじゃない。そんな考えでいると、チャレンジもしやすくなるように思います。

——そのお考えも、鶴岡で暮らされてから持たれるようになったのでしょうか。

関山 そうですね。私は東京で育ったのですが、早いもので、東京暮らしよりも鶴岡での生活の方が長くなりました。現在、田んぼのど真ん中にぽつんと立つ古民家のような家で暮らしていますが、QOL(Quality of Life)はものすごく高くなったと感じています。

庭でにわとりを飼ったり、じゃがいもを作ったり、半農に近い生活を送っていますから、食料調達にはさほどお金がかかりません。もはや都会の生活には戻れませんね(笑)。

——新型コロナウイルス感染症の影響が残る中、都市型から地方分散型への転換が起こるとも言われています。鶴岡に拠点を置かれていますが、その点はいかがでしょうか。

関山 田舎を拠点にすることは、企業にとってのメリットも大きいと思います。スパイバーは鶴岡に本社を置いており、これは一般的には不便な立地ですが、それが逆に、有効なスクリーニング効果をもたらしてくれるんです。

というのも、世界各地からスパイバーに興味を持っていただいた方々が、鶴岡に、“わざわざ”訪ねて来てくださいます。リクルーティングにおいても同様で、研究機関が集まった都会ではなく、日本の、さらに地方都市というハードルをクリアして“わざわざ”来てくれる。立地的な不便さがあることで、スパイバーの理念に共鳴し、地球規模の課題を解決したいという本当に強い熱意のある人たちと効率よく繋がることができるのです。

新型コロナウイルス感染症に関しては、感染が拡大している国や地域に家族がいる社員は本当に辛い状況だと思っています。一方、事業だけみるとマイナス影響ではなくプラスの影響がありました。社内においてはリモートワークが一気に加速しましたし、感染症発生時への対応策を徹底したことで、業務の見直しや効率の最大化を図ることができました。また、私たちはもともと地方都市に拠点を置く企業ですから、企業間の打ち合わせなどにおけるオンライン化への流れは、むしろメリットの方が大きいですね。

タンパク質のポテンシャルが未来を築く

——ブリュード・プロテインの本格的実用化に向け、特にアパレルと自動車分野に重点を置いて素材開発を進めていらっしゃるのはなぜでしょうか。

関山 アパレルと自動車分野は、環境負荷が非常に大きい産業といえます。まずはそれらの領域にアプローチすることが、地球規模の課題解決に向けて重要なアクションであると考えているからです。

アパレル領域においては、「環境分解」される素材づくりを目指しています。たとえば、洗濯排水から海に流れる化学繊維由来のマイクロプラスチックは、年間50万トンとも言われています。多くのアパレルメーカーやブランドは、この課題に真剣に取り組もうとしています。原料を枯渇資源である石油に頼らず、環境負荷の高い動物にも依存せず、海洋を含めた環境分解性を持った新素材を開発し、アパレル製品に活用していくことで、地球環境の保全において大きな役割を果たしていけると考えています。

自動車を含めた輸送機器領域においては、輸送機器本体の軽量化が一番の目的です。近年、軽量化の目的で、車体に炭素繊維強化プラスチックが使われはじめていますが、これはいわゆる異種材料を組み合わせて作られた複合材料です。この素材の中にブリュード・プロテインを添加剤として挿入することで、素材に更なる軽さと耐衝撃性をもたらそうとしています。また、外装のみならず車内のシートなどにも活用可能です。

現在、輸送機器から排出されるCO2のうち、自動車関連が約8割を占めています。一般的に車体の約1%の軽量化により燃費が1%削減できると言われている。つまり、車体が軽量化されれば、CO2も削減できる上に、必要な材料コストも下がる。自動車メーカーにとっても地球環境にとっても、大きなインパクトになります。

——そこにも「地球規模の環境問題を解決する」という理念があるんですね。この先、スパイバーが目指す未来についてお聞かせください。

関山 石油や石炭など、億単位の年月をかけて蓄積された、つまり再生には億単位の年月がかかる化石資源に頼らず、太陽光や風力など持続可能な再生可能エネルギー中心の循環型社会を創出する。それが私たちの目指す未来図です。

そのためには、タンパク質など地球の生態系の中で循環可能な再生可能材料を、産業における基幹材料に適用していくことが重要です。現時点でボトルネックとなっている生産量については、先ほども申しましたが、2021年稼働を予定しているタイのプラント、さらに数年先に稼働を予定している米国の新プラントで解消を目指しています。それらが動き出せば、数百、数千トンレベルのブリュード・プロテインを生産することが可能になる見込みです。

——目指す未来図へのロードマップが徐々に具体化されつつあるということですね。

関山 はい。化石燃料など地下資源に依拠する現代の消費型社会は、将来かならず行き詰まると考えています。歴史を振り返っても、人は再資源化可能な材料として木材や紙、木綿や麻など、植物由来のセルロース資源を上手に使いこなしてきました。その一方で、タンパク質は人間自身の身体を構成する最も重要な材料にもかかわらず、素材としてのタンパク質をいまだ上手に使いこなせていません。

タンパク質の特長は、20種のアミノ酸が数十〜数千個、直鎖状に結合した分子構造をもち、その並べ方、組み合わせ方はほぼ無限大である点です。この無限の可能性を持つタンパク質を使いこなせるようになると、人類が選択可能な素材のオプションが飛躍的に広がるはずです。遅かれ早かれ、自然の生態系における基幹素材のひとつであるタンパク質を、産業的に幅広く利用するような時代が間違いなく到来します。その一端をスパイバーがイニシアチブをもって担っていければ本望です。

取材は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインで実施された

TEXT:岸上雅由子、提供写真:Spiber株式会社

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

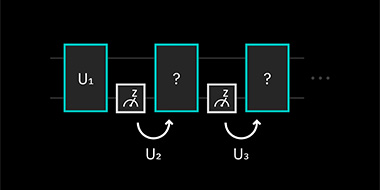

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

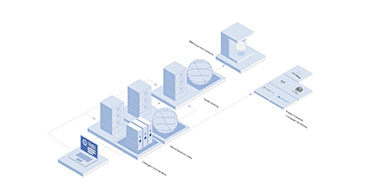

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]