Mugendai(無限大)

「協生農法」がもたらす見えざる“七分の理”――未来世代から資源を奪い続けないために

2020年9月17日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

「協生農法」という言葉を聞いたことがあるだろうか。

ソニーコンピューターサイエンス研究所 リサーチャーの舩橋真俊氏の提唱する「協生農法」は、土地を耕さず肥料や農薬も使用せず、多種多様な植物を混生・密生させた生態系の営みにより食料生産を向上させる。2015年から西アフリカに位置する世界最貧国の1つブルキナファソで実践された「協生農法」は、短期間で大きな成果を上げた。高い品質で収穫された農作物は1年間で現地における平均国民所得の約20倍の売り上げになり、砂漠化解消や貧困問題解決の糸口となった。舩橋氏が協生農法の実践にたどり着いたのは、どのような考えからか。また、未来世代に代償を負わせる現在の「三分の理」に捉われない発想の転換について、お話を伺った。

(ふなばし・まさとし)

ソニーコンピューターサイエンス研究所(Sony CSL) リサーチャー/物理学博士

1979年生まれ。2004年東京大学獣医学課程を卒業(獣医師免許保持)。仏 Ecole Polytechnique 大学院卒、物理学博士(Ph.D.)。生物学、数理科学を学んだ後、複雑系科学を経て、2010年より現職。実験室内の現象のみに着目し機械論化する生物学に対して、自然状態で初めて発揮される生命現象を含んだ関係主義的生命科学を志す。その実験系として「協生農法(Synecoculture)」を学術的に構築。人間社会と生態系の多様性の双方向的な回復と発展を目指している。2018年に一般社団法人シネコカルチャーを設立、代表理事を務める。

「盗人にも三分の理」が正当化されていないか

――「協生農法」を実践しようと思われたのは、どのようなお考えからでしょうか。

舩橋 私は生物学、理工学、社会学、経済学など1つ1つの学問からの考察・判断ではなくて、もっと総合的に文明というものを捉えたいと考えてきました。特定分野の先端技術でイノベーションを起こして、社会がサステナブルになるかというと、世界全体で見るとそうは思えない。見えていない部分があまりにも多すぎるのです。

「盗人にも三分の理」という諺があります。全体で見れば悪行であっても部分的に見ればそれなりの正当化ができてしまうということです。全体が社会の基盤構造などといった非常に巨大なものの場合、その三割であっても膨大な量になってしまい、人々が個々の経済主体の活動を正当化するには十分に見えてしまいます。実際にうまく行くように見えているのは全体の三割に過ぎず、それは確かに「現在」という切り口では社会課題を解決し、お金になるという利点があります。しかし、残り七分の理は見ておらず、その部分の恩恵を未来世代から盗んでしまっている。当たり前のことですが、隣の家の資産を盗んで金持ちになる、これは同時代では許されないことです。しかし、未来世代の家に押し入ってする収奪は、誰にも気づかれません。物理学における相対論的な時空では、隣から盗もうが未来世代から盗もうが本質的には変わりません。ところが実社会では、未来も未来人の苦しみも想像できません。倫理的な時空には偏りがあるのです。未来世代の持続可能性まで考慮に入れた文明的スケールで考えるには、慣行に囚われることなく十の理すべてを考え尽くさなければなりません。その観点から自分が社会貢献できるとしたら何かと考えた時に、現代文明が直面している環境問題・食料問題・健康問題の結節点に在る食料生産が浮かびました。

――舩橋さんは、現状のままの農業を続けていくとやがて地球上の多くの種が絶滅する危険がある、と指摘されています。特定の品種を短期間で大量に要求する市場経済は、種の絶滅を促進させてしまうのでしょうか。

舩橋 市場原理に任せていると食料生産がモノカルチャー(単一の農作物を生産する農業の形態)に収斂して行くという考えは、社会の複雑性を捨象し過ぎていて正しくないと思います。日本が戦後にモノカルチャーを推進したのは、むしろ政治的な理由であって、自由な市場取引とはかけ離れた外力が働いています。そもそも現代のモノカルチャーを支えている技術自体が、世界大戦という巨大な外部不経済を前提に開発された科学技術の転用であり、経済的な理由というより歴史的なイベントに依存して起きたことなのです。個々の農業ベンチャーはともかく、国家レベル・文明レベルでの食料生産方式の変遷は、アダム・スミスの「神の見えざる手」が働くような経済学的な理想状態とは異なる領域です。

例えば、現在出来上がっている市場での売買方法では農作物を規格化することが主流です。本来自然の食物は多様なはずです。大きい方が売れるのではないか、見た目がきれいな方が良いのではないかなどの思いこみや、仲買や流通網の構造的な制約や、今まで経験的に行ってきたことを変えたくないなどの行動学的なものは、経済学ではまだ十分に扱いきれていない動機です。従って、それらを生態系の持続可能性と連動させる形に改変することは、生態系に関するより深い理解が必要になりますが、市場原理に何ら反しているわけではないのです。それにも関わらず、人間が自然と相対する過程での無理解の蓄積が、モノカルチャーに短絡的に依存し続ける要因となってしまっています。むしろ市場が多様で投資機会も豊富な先進国・都市部より、科学技術もビジネスのイノベーションも遅れがちな途上国・農村部のほぼ手作業で行われている食料生産の現場に、単一の農作物を生産するモノカルチャー的な先入観が浸透しているように思われます。

私は協生農法の研究を始めて10年ほどたちます。当初立てた仮説は、植物単体を大きくする部分的な最適化ではなく、与えられた環境条件で共存できる動植物の多様性を高めることで、全体として生産性や環境変動への適応に大きなシナジーを生むというものです。自然生態系では、複数の植物種が群生する方が物質循環的に効率良くバイオマス生産ができるということが知られています。そうした環境を人間が最小限の労力で作り出すことで効率の良い食料生産が可能か、日本国内と砂漠化が進むアフリカのサヘル地域で実証実験を行いました。現在は、東京の六本木ヒルズの屋上でも実施しています。いくつかの前提条件のもとですが、群落レベルでのバイオマス生産がモノカルチャーより大きく揺らぎつつも、コストベネフィットが向上し外部資源に依存しない生産が可能であるという、理論と一致したデータが得られています。

アフリカ・ブルキナファソでの協生農法の実践(2015年)

――北部にサハラ砂漠を臨むサヘルと呼ばれる半乾燥地域が広がっている国・ブルキナファソでの協生農法は、どのように実践されたのでしょうか。

舩橋 ブルキナファソは、かつては現在よりはるかに緑豊かな国でした。現在も西アフリカ有数の象の生息地があります。車でブルキナファソを旅行すると、ライオンがいるから車から5メートル以上離れるなと言われていた時代もありました。しかし現在では北部のサハラ砂漠に臨む地帯から広範囲に砂漠化が進んでいます。

そもそもアフリカ北部の砂漠化はスケールの大きな天体現象で、1万5千年ぐらい前から地球の自転軸の歳差運動によって太陽光がより強く当たるようになり、モンスーンが活発化してアフリカ北部は湿潤な緑地帯が広がっていたことが分かっています。5~6千年ぐらい前にそれが弱まり、モンスーンが後退して陸地の乾燥度が上がったと考えられています。しかし、それでも今の広大なサハラ砂漠の出現を説明するには十分ではなく、同時に我々の遠い先祖たちが森林を焼き払い家畜に草を食べさせながらアフリカ大陸を北上して拡散移住し、その過程での伐採・過放牧という人類史的な要因で砂漠化が起こったと言われています。

ブルキナファソでは、北部から南部に向けて砂漠化と不適切な農業による土地荒廃の悪循環が起きており、それが貧困を引き起こし、略奪やテロの温床になっています。外部からの対症療法的な支援ではなく、現地の人々が根本的に自らの生活を立て直していくプロセスに協生農法の考え方を導入しました。

砂漠化からの回復と言っても、協生農法は元の生態系に戻す環境保全とは発想が異なります。地下水の涵養や微生物の活動により、さまざまな植物が多様性を持って育ちますが、生態系機能が健全に発揮されることが本質であり、種の構成は必ずしも以前と同じになるとは限りません。人体に傷ができたら、同じ組織の細胞が再生して元通りになります。しかし、自然の生態系では、種は入れ替わりつつも、多様性に支えられた水循環や土壌機能を保って行くのです。

ブルキナファソでまず行ったのは、一口に言えば50年後にどういう生態系にしたいかということをデザインすることでした。生態系の機能、そこから生じる生態系サービスをどのレベルで達成するかを決めるのです。そこからブレークダウンしていき、気候変動に際して食料生産を安定化するにはどのくらいの種多様性が必要なのか、マメ科の植物はこれくらい必要ですね、穀類は地産地消レベルでこれくらい植えましょうと見積もって行きます。それに家畜は何を何頭飼育しましょう、井戸の掘削、雨水を貯めるタンクの準備など具体的なことと組み合わせていきます。重要なことは、生態系と人間の暮らしがかみ合った形で、どの方向に全体を持っていくかです。

一般的には200種類くらいの植物を混生密生させて、水源を確保するということなのですが、これはあくまで一般的な処方箋であって、実際にはその土地とそこで暮らす人々の生活を考えて組み上げていかねばなりません。

食料が少なくなると、人間社会の秩序が保てなくなります。いっそゼロなら盗むことはできませんが、少ないから略奪が起きる。実際は食料が足りていても、自活する術を知らないと人は恐怖から暴力に走ります。ブルキナファソの砂漠化地域では、そうした資源を奪い合うような状況が起きていたので、協生農法の理論と現地の根本的なニーズを合わせて、自活力の強化と環境回復を両立するようなエコシステムを構築したのです。

アフリカにおける協生農法の国際シンポジウムの模様

アフリカ・ブルキナファソでの協生農法の実践(2017年)

物事を時間的スケールで捉える

――協生農法で作物を育てるのは、その土地の固有種を育成することになるのでしょうか。

舩橋 固有種、外来種という区分は、人間が勝手に決めているもので、要は時間の関数だと思います。どれくらいの時間のスケールで見るかで異なってきます。日本固有種と言われるメダカも300万年のスケールで見ると、遺伝子の進化系統図にはさまざまな大陸からの種が混じってきます。何千年か遡れば、今の日本人の祖先も外来種になるかもしれません。

非常に短期的には、川魚やサンゴやハナバチ類を移動させると現在保たれている遺伝的多様性が撹乱されるという批判はあります。しかし、あらゆる生物は移動します。特に温暖化に際しては生物種の自然発生的な移住や再配置は不可避的に起こります。固有種という呼び方も、最初の個体はどこから来たのか、どのスケールで物事を見るかという視点に依存します。その上で、その種が現在の生態系の中でどのような機能を果たしているのか、今後の環境変化に対して生態系機能をどのように担ってくれるのかを認識することが大切です。

――人類は、地球環境を崩壊へと進めてしまうのでしょうか。

舩橋 地球の歴史上、生態系に最も壊滅的ダメージを与えた生物は植物です。光合成を始めた植物の祖先は、それまでになかった高濃度で酸素を生み出しました。太古の地球大気は酸素濃度が極めて低く、当時の嫌気性の微生物にとって酸素は猛毒でした。それまで進化してきた99%に上る生物種を絶滅に追いやったと言われています。大気組成の変化によって、地球は平均気温が60度という今よりはるかに温暖化が進んだ状態にもなりました。人類の今の科学技術を総動員してもこれほど大規模な変動はつくり得ません。人類が地球に対してネガティブなことばかりしていると考える人たちがいたら、人類にそこまでの支配力は無いと言いたいです。人類のせいで、絶滅に追いやられている動植物は少なからず存在しているので、もちろん自然に対して謙虚にならなくてはいけません。しかし、それが明日世界に終焉をもたらすスケールの話とは別問題です。

ただ、今回の新型コロナウイルスのように、人間活動によって失われたさまざまな生態系機能の皺寄せが、巡り巡って未来世代に返ってくるということは肝に命じておくべきでしょう。

取材は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からオンラインで実施しました

人類の役割は、イマジネーションが生む「拡張生態系」

――地球の生態系における多様性の1つとして、私たち人類の役割は何だとお考えですか。

舩橋 協生農法では、人間が介在することで初めて自然状態を超えて目的に応じた全体最適化がなされる「拡張生態系」が生まれます。ここには科学的知識に加えて、イマジネーションが必要です。はるか未来を見据えて現在を律することができるイマジネーションこそ、われわれ人類の真骨頂ではないでしょうか。生態系の仕組みに根差したイマジネーション無くして、文明を持続可能にできないと思います。

一方で現在は、「消耗生態系」です。人間活動によってどんどん地球の環境資源を消耗させています。それも未来世代から生活資源を奪いながら。

現代文明を、化石燃料を燃やしながら飛んでいる飛行機だと考えてみてください。機体は自然資本である生態系であり、揚力を与えてくれる翼は生物多様性です。化石燃料は現在のペースで使い続けることが不可能ですから、いずれ飛行機は墜落します。パラシュートで脱出しますか。現在の経済システムの外では、大きな人口と社会組織を健全に保つ術を我々は知りません。現状の技術水準でも数十年の化石燃料は供給可能なようですが、そうしている間に生物多様性が崩れて、翼が折れてしまうかもしれません。

では、何もしなくても浮いていられるシステムである船のような文明はあるのでしょうか。人間が発祥する前の自然生態系はそのように発展して、今日の我々が依存している豊かな自然資源を築いてきました。自然との接点を化石燃料ではなく、再生可能エネルギーにしたり、食料生産の持続可能性を高めることは、生態系が多様な自然資本を生み出してきたプロセスに我々の社会-経済の仕組みを合致させて行くことに相当するでしょう。それに成功すれば、未来世代の生活資源を奪うのではなく貯蓄することだってできるはずです。現状の三分の理は言うに及ばず、自然が成り立っている十分の理を踏まえた上で、更に十一分の理、十二分の理の領域へ人智が踏み出す時、人類は生命史のスケールで持続可能な生物種の資格を得るでしょう。

――環境保護の活動もあります。

舩橋 環境保護活動に取り組むに当たって、墜落していく飛行機の翼を直しながら延命を続けるような考え方は、本質的ではありません。一口に環境保護と言っても、目的をはっきりさせないと消耗生態系を正当化しかねません。例えば、国立公園や保護区をきちんと整備して、人間活動は都市部に集中させたとします。一見正しそうですが、これも三分の理になっていないでしょうか。自然保護区を放置したら、実は砂漠化が進んでしまう地域が広大にあります。地球上の草原の三分の二は、大型草食動物と肉食獣が健全な野生状態としての「食うか食われるか」の状況で均衡を保つことで、乾季と雨季のある大きな環境変化にうまく適応した形で草原の再生サイクルを担っているのです。

具体的には、野生動物で保護運動が盛んな象の例があります。象を保護区に集めて保護した結果、木々をなぎ倒し過ぎてしまい砂漠化が進んだというのです。象を1カ所に閉じ込め、保護のため肉食獣を近づけないでいたら、結果として象が大距離を移動しなくなり、木々が再生する時間・空間的な余裕が失われたのです。自然状態で象が徘徊するテリトリーは、人間が作った保護区よりはるかに広いものだったのです。このように多種多様な植物と草食獣、肉食獣のエコシステムのバランスが崩れてしまうと、生物多様性は自然放置しても失われるサイクルに入ってしまいます。同じ理由で、植林だけを大規模に推進するのも、意図したことと逆の結果を引き起こしかねません。

人間にとって都合のいい三分の理に囲い込むのではなくて、残りの七分に向けて、自身の認識、社会活動の在り方を変えていけるか。そこには当然リスクも伴いますが、今後我々が社会全体でチャレンジすべき領域です。

子どもの頃読んだ漫画に、2020年の未来世界を描いたものがありました。コンピューターが発達したおかげで社会は非常に効率化され、人はほとんど働かなくてもよくなり、趣味ややりたいことに使える時間が増えるというものでした。いろいろな予測のうち当たったものもありますが、コンピューターが発達したら人間が暇になるというのは外れましたね。便利にはなったけれど、忙しさは減っていない。

人間は個人レベルではさまざまなことに配慮できるし複雑なことも考慮できるのに、組織として動き出した瞬間、1人だったら絶対しないような愚かな行動に走りがちです。個人の善意とはかけ離れたさまざまな社会的なジレンマや組織の対立が非効率を生んでしまいます。テクノロジーだけでそれを解決できる、とは思いません。生身の人間がさまざまな技術や過去の偉人たちの業績を利用しながらも、人間自身が進歩し協力して社会組織を運営しない限り、テクノロジーだけでは難しいと思います。

現行の社会体制の中での組織の運営だけで良しとしていては、残りの七分の理が見えません。自然とは何か、生態系は今後どのような変化をして行くのか、人間と自然環境との接点とはどのようにあるべきかということをポジティブ、ネガティブの両方に自由度を持って考える場として、食料生産というものが、最も重要な基盤の1つであると考えています。今後もこのような活動を通じて、広く文明・社会に貢献していきたいと思っています。

TEXT:栗原 進、写真提供:ソニーコンピューターサイエンス研究所

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

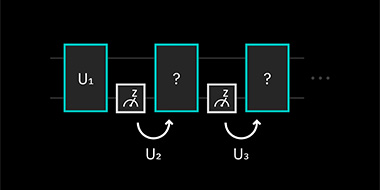

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

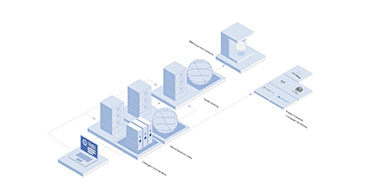

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]