Mugendai(無限大)

誰でも読める点字・Braille Neue(ブレイルノイエ)に見る、ニューノーマルを切り拓くアイデア

2020年9月1日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

19世紀初頭、フランス第一帝政期のナポレオン時代に発明され、暗号としての起源を持つ点字。偶然の巡り合わせから、その点字に関心を持ち、約200年の時を経て、まったく新しい点字を創りだしたのが、「発明家」の高橋鴻介氏だ。社会課題に紐づく多くの発明を手がけてきたものの、ご本人にその気負いはまったくなく、等身大の感性を大切にする姿勢は、各プロダクトに遊び心とゆとりを与えている。

新型コロナウィルス感染拡大による緊急事態宣言を受けて、自粛生活を強いられるようになった期間にも、ユニークなオンライン上のスポーツ「ARゆるスポーツ」の開発に携わる。「人と人を繋ぐ」という思いのもと、身近な生活の中から好奇心の種を見いだし独自のプロダクトに発芽させていく高橋さんに、発明に対するこだわりについて伺った。

(たかはし・こうすけ)

1993年12月9日、東京生まれ秋葉原育ち。慶應義塾大学 環境情報学部卒。卒業後は広告代理店で、インタラクティブコンテンツの制作や公共施設のサイン計画などを手掛けつつ、発明家としても活動中。墨字と点字を重ね合わせた書体「Braille Neue」、触手話をベースにしたユニバーサルなコミュニケーションゲーム「LINKAGE」など、発明を通じた新規領域開拓がライフワーク。主な受賞歴にWIRED Audi INNOVATION AWARD、INDEX: Design Award、TOKYO MIDTOWN AWARDなど。

触覚でも視覚でも読める点字「Braille Neue」の開発

――広告業界に身を置きながら、「発明家」として活動されています。どのような経緯で「発明家」を肩書とされるようになったのでしょう?

高橋 僕は東京の電気街として名高い、秋葉原生まれなんです。そうした場所柄もあってか、両親も小さい頃から高架下の電子部品売り場に連れて行ってくれたり、一緒にラジカセを分解して遊んでくれたりしました。そうした育った環境におおいに影響を受けているのかもしれません。小学生の頃には、ロボット作りの塾に通い始めて、簡単なプログラミングを勉強していました。ですから、いずれはエンジニアになりたいという夢をぼんやりと抱いていたのだと思います。

ビデオ通話にてインタビューを実施

ただ、高校生の頃くらいからは、デザインにも興味を抱くようになって。そこで、大学では、エンジニアリングとデザイン分野の双方を学べる学部に進学したんです。

僕にとっては、エンジニアリングもデザインも、どちらも好きな仕事です。エンジニアとだけ名乗るのも違和感があるし、デザイナーという肩書だけでは何か物足りない。大学時代の恩師のひとりに日本を代表する「デザインエンジニア」の山中俊治先生がいらっしゃるのですが、ふたつの領域をブリッジングした素晴らしい肩書だなと憧れてはみたものの、どうも自分の身の丈には合わない。僕のキャラクターにしっくりくるのは、あまり洗練されていなくて、ちょっとおどけた感じもする――そんなイメージが浮かぶ「発明家」かなと (笑)。

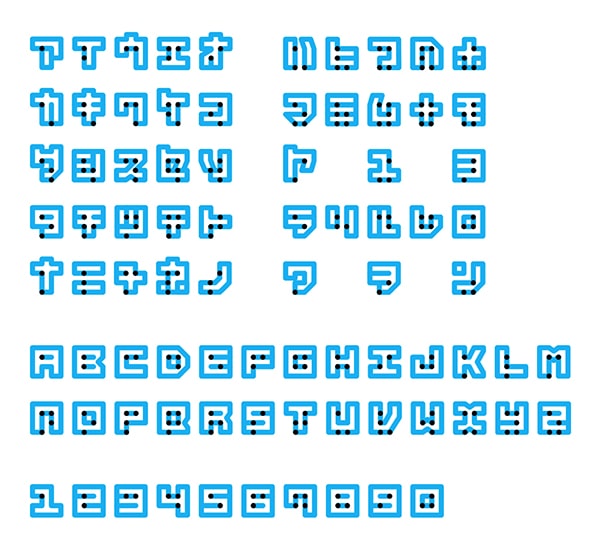

――高橋さんが開発された、点字と墨字(視覚を使って読む文字)が一体となった欧文・和文書体「Braille Neue」(ブレイルノイエ)は、どのような経緯で発想されたのでしょう?

高橋 本当に偶然の巡り合わせからインスピレーションを受けました。仕事で視覚障がい者の施設を訪問した時のことです。そこで、生まれて初めて身近に点字に接したのですが、「高橋君、点字を習得すれば、暗闇でも読書ができるよ」と何気なく言われて。とてもポジティブな発想だなと刺激を受けました。純粋に「点字が読めるってカッコいいかも」と思ったのが開発のきっかけなんです。

とはいえ、視覚障がい者の方でも点字を覚えるのはとても困難らしく、実際に点字を使えるのは1〜2割程度だそうで、僕なんかが一から点字を習得するのはかなりハードルが高い。なんとか入門者にでも学びやすい点字を作りだせないかと悩んでいる中、手始めにアルファベットの上に点字を載せてみたところ、直感的に「これは形になるかもしれない」と手ごたえを得たんです。もともと僕は、フォント(文字)づくりが好きだったので、趣味を深めるような感覚で、遊びながら開発を進めていきました。

日本語・英語表記に対応する「ブレイルノイエ」

――点字は約200年前、フランス軍の命令伝達のための暗号として生まれ、その後、視覚障がい者だったルイ・ブレイユが完成させたと聞きました。

高橋 まさに、ブレイルノイエ(Braille Neue)の「Braille」は、彼の名前に由来しています。ですが、この名前に落ちついたのはずいぶん後のことです。純粋に僕の好奇心がきっかけで始めたことでしたから、点字をアップデートするぞ、という意気込みなんて最初はまったくなかったですし、ましてや世の中に出そうなんて考えてもいませんでした。ところが、身近な人にお披露目しているうちに、晴眼者(視覚に障害のない人)と視覚障がい者がともに参加する交流イベント「NO LOOK TOUR」のデザインを任されることになったんです。そこで、ロゴからポスター、参加証まで、多くのコンテンツにブレイルノイエを使ってみることにしました。

開催中、会場を視察する中で、何気なく目に飛び込んできた光景が、僕にとっての大きな転機になりました。晴眼者と視覚障がい者の方が、ブレイルノイエのロゴを通じて、仲良く会話されていたんです。「見る文字」の世界を生きている晴眼者と「触る文字」の世界を生きている点字利用者が、フォントというツールを共有して、ひとつに繋がったと感じられた瞬間でした。晴眼者と点字利用者の間にあったコミュニケーションの壁を少しでも下げられるんじゃないか――そんな可能性を感じました。

社会課題を解決する発明の種は、日常の“ゆるい”好奇心

――ブレイルノイエのように、高橋さんは社会課題に紐づいた発明を多く手がけていらっしゃいます。企画を発案される際に心がけていらっしゃる「ゆるく社会的な接点を捉える」という思いについてお聞かせください。

高橋 社会課題に対して、あまり気負うことなく取り組めているのは、大学時代に授業の課題として向き合うことが多かったからかもしれません。特に印象に残っているのは、クリエイティブディレクターとして多彩な活躍をされている佐藤可士和さんの「未踏領域のデザイン戦略」という授業です。

講義を受けたのは東日本大震災が起こった直後で、防災の分野にいかにデザイン的観点を持ちこむか、佐藤さんからコンセプト作りについてみっちりと指導を受けました。さまざまなディスカッションの中で、僕たちがたどり着いたのが「安心を贈る防災ギフト」というアイデアでした。自分の安全を気遣ってくれている、自分の存在を大切に思っている人からの贈り物だったら、防災用品にもっと魅力を感じてもらえるのではないか――「災害に備える」という正論の背景に、誰もが自分事として感情移入しやすくなるよう、個人的、情緒的なストーリーを盛り込みました。

社会課題は正面から取り組むと、どうしても肩に力が入ってしまいがちです。正論だとはわかってはいるものの、どうも好奇心が動かない。僕自身、自分の心が動かないと、発明に気持ちが入らないタイプなんですね。だから等身大の自分というものを大切にしています。社会課題ありきで考えるのではなく、自分の好奇心を始点にアイデアを練ります。個人的には、「何か面白そうだぞ」ということを信じた先に、社会との接点が生まれてくる気がしているんです。ブレイルノイエで言えば、「NO LOOK TOUR」で目にした晴眼者と点字利用者のコミュニケーションの瞬間だったと思います。だから、入り口は好奇心でいい。社会課題にとらわれすぎず、“ゆるい”関係性から始めたほうが、僕の性には合っているようです。

――身体機能を他人にシェアするボディシェアリングをコンセプトとしたロボット「NIN_NIN」なども開発されています。発明においてテクノロジーの力は欠かせないものでしょうか?

高橋 テクノロジーについての考え方も、社会課題との接し方とまったく変わりません。まずは好奇心ドリブンですね。基本的にアイデア先行で、自分が発明したいプロダクトにテクノロジーが有効であれば、最大限活用しますし、必要なければ手づくりレベルでも十分、発明は可能だと思っています。

人の肩に乗って活躍するニンジャ型ロボット「NIN_NIN」

「NIN_NIN」はチームで作ったプロダクトで「テクノロジーを使って、身体能力をシェアするためのボディシェアリングロボット」です。そう聞くと大仰な感じがしますが、テクノロジーを利用していると言っても、WEBカメラとマイクとスピーカーという非常にミニマルな構成になっています。使い方もシンプルです。例えば、視覚障がい者の方が、外出時に信号を待っているとします。その方が、信号が変わったことを視覚的にわからなかったとしても、サポーターがアプリを通じて肩に乗せた「NIN_NIN」のカメラに接続することで、遠隔地から音声で「信号が変わったよ」と伝えることができます。まさに、カメラを通じて「目をシェアする」イメージで。アプリさえ入っていれば、東京在住の利用者を、遠く離れた福岡からサポートすることだって可能です。

「NIN_NIN」が普及すれば、自分の身体機能を誰かのために活用して、誰かの“できないこと”を、自分の“できること”で補い合える社会になっていくかもしれない。ちなみに僕は英語が話せないので、アプリを通して、ネイティブスピーカーに「NIN_NIN」を使ってボディシェアリングしてもらえれば、言語能力を一気にアップさせることができるんじゃないかと目論んでいます。

――アイデア、いわゆる発見とは、どのような瞬間に生まれるのでしょう?

高橋 特に法則性はないですね。ただ、ひとつ、僕の中でこだわっている点を挙げるとすれば、「人と人を繋ぐ」仕掛けになる発明の種を見つけたい、という思いはあります。例えば、ペットボトルのキャップをネジに見立てた発明品「CAPNUT」を思いついたのは、ペットボトルのネジなら、子供からお年寄りまで、誰でも簡単に扱えるかなと考えたからです。家族だったり、友人同士だったり、年代層問わず屋外で「CAPNUT」を使ってちょっとしたピクニック用品を組み立てて、遊んでほしい。そういう絵が浮かぶと、発明へのモチベーションが一気に加速します。

ペットボトルキャップを組立用のナットとしてアップサイクルする「CAPNUT」

あるいは、僕は人づてに聞いた話で「へ~」と驚いた情報や知識を心に留めることが多いです。つい先日も、使用済みのコンタクトレンズについて意外な事実を教えてもらいました。マイクロプラスチックの問題が騒がれる昨今でも、コンタクトレンズの利用者の約3割が、使用済みコンタクトレンズをゴミ箱に捨てずに、洗面所の流しやトイレに廃棄しているという調査結果です(※2019年日本コンタクトレンズ協会調べ)。

僕もコンタクトレンズの利用者ですが、ゴミ箱に捨てないという行為を自然だと思っている人が3割もいる事実にびっくりしました。ある種の違和感ですね。そういう時に、インスピレーションが働きますし、僕自身も誰かに話したくなります。発見を誰かと共有すると、時には「そんなこと知らなかったの?」と笑われたり、「もっと面白い情報もあるよ」と、別の情報を教えてもらえたりもします。いずれにしても、僕にとっては、「発見」の好循環が生まれるんです。

ニューノーマルでも人の感受性は変わらない

――リモートワークにおける運動不足を解消するための「ARゆるスポーツ」など、すでにニューノーマル時代に向けての発明にも取り組まれています。

高橋 自粛生活下、リモートワークが一斉に拡がりましたが、僕のまわりで、ビデオチャット上の自分の顔にフィルターをかけて楽しんでいる人が多かったんです。そこで、友人や先輩と会話をしている中で、スポーツ感覚で顔の筋肉を使い競い合ってみたらどうだろう、というアイデアにたどり着きました。

この発明も、医学療法士の方から聞いた情報におおいに刺激を受けた部分が大きいです。顔の表情筋は左右合わせて60種類くらいあるのですが、僕たちが日常生活で使っているのはせいぜい20種類ぐらいだそうです。じゃあ、あえて眉毛をバーベルに見立てて動かして鍛えようと(笑)。そういう遊び心の視点からだけではなく、自粛生活で希薄になった仲間や同僚との一体感を持つ機会も創出したかった。開発側の僕たちにとっても、オンライン上で和気あいあいとブレインストーミングを重ねながら製作できたことはいい思い出になっています。

ARゆるスポーツのひとつ「まゆげリフティング」を実践してくれた<

――高橋さんの発明のキーワードとして「遊び心」が感じられるように思うのですが、そのあたりはいかがでしょう?

高橋 理屈抜きで直感的に楽しめる、純粋な遊び心は大切にしています。でも、それだけでは、人の心は動かない。僕が「遊び心」と同様に意識しているのは、「正しさ」です。例えば、コロナウィルスの脅威が広がる中、アルコール消毒を嫌がる子供たち向けに、消毒剤のボトルをシューティングゲームのボタンに見立てた「Nyanitizer」は、ゲーム感覚で消毒を習慣化してもらえるよう、友人たちとアイデアを練りました。子供たちが消毒作業を避けるということは、憂慮すべきことで、解決できるなら解決したほうがいいことです。「あったらいいな」という夢と同時に、「こうしたほうが正しいな」と感じる心の声に耳を傾けるようにしています。

「点字が200年以上もアップデートされなかったのはなぜだと思いますか?」とよく聞かれるのですが、僕も知りたいんです (笑)。「どうして今までなかったんだろう?」という疑問も、ある意味、発明において一番のポテンシャルになるのかもしれません。点字に対して何の素養もなかった僕が、個人的な好奇心から遊び感覚で始めたことが、世界の見方を変える発明に繋がることもある。世界には、まだまだ「発見されていない」余白がたくさんあります。発明の種は、実は日常の生活の中にいくらでも隠れているんだと思います。

――これからのニューノーマル時代の発明について、抱負をお聞かせください。

高橋 コミュニケーションの方法は圧倒的にオンラインに依拠する形に変わりましたが、「嬉しい」「楽しい」という感情を共有したいと思う気持ちは以前と変わらないと僕は思います。習慣や方法論は変わっても、人の感受性の根っこにある部分は変わらないんじゃないかと思うんです。ですから、今後も以前と同様、自分の心の中から湧き上がる好奇心や直感を大切に発明を続けていきたいと思っています。環境の変化をポジティブに捉えて、これまでにないアプローチを考えることを楽しんでいきたいです。

インタビュー:岸上雅由子、写真提供:高橋鴻介

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

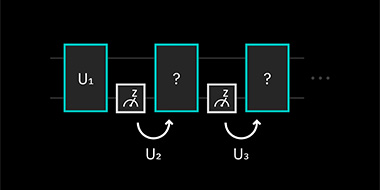

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]