Mugendai(無限大)

withコロナ時代のチームビルディング――今、リーダーは何をすべきか?

2020年7月7日

カテゴリー Mugendai(無限大)

記事をシェアする:

2020年、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の世界的な拡大により、図らずも多くの人が働き方の変革を迫られることとなった。組織や企業はリモートワークへの対応を余儀なくされることも多く、働く環境の変化に伴い、メンバーのマネジメントにも工夫が必要となり、リーダーたちはかつて経験したことのない状況に苦心しているだろう。今、リーダーには何が求められるのか。組織開発ファシリテーターとして、多くの企業のチームビルディングを行なっている長尾彰氏に、withコロナ時代の新しいチームのあり方、そのヒントを聞いた。

(ながお・あきら)

株式会社ナガオ考務店代表。組織開発ファシリテーター。様々な組織・集団がグループからチームに進化・成長するための促進を始め、事業・商品開発やサービスデザインの支援など、目的に応じた多様なアプローチで組織開発を実施している。株式会社ナガオ考務店代表取締役、学校法人茂来学園理事ほか、複数の法人の経営にも携わる。

「同期」と「非同期」のバランスを意識する

――コロナ禍におけるリモートワークの推進によって、多くの人が働き方の変革を求められることになりました。こうした中で、組織や部署を率いるリーダーは、どのような意識を持つことが必要なのでしょうか。

長尾 まず今は、自分は組織の何をリードするリーダーなのかという「イシュー(宛先)」をはっきりさせることが、とても重要だと思います。今回のコロナ禍により、多くの組織で、「リーダー、どうしましょう」とチームメンバーがリーダーの様子を窺うような傾向が顕著に表れてきています。けれど、リーダーだって、こんな状況は今までに経験していないわけですから、どうして良いのかわからないと思います。だからまず、自分の役割や立場を明確にしておくことが必要です。営業対策リーダーでも、リモート環境改善リーダーでもいい。具体的に、今、自分は何を率いているのかということを、自ら外に向かって発信することが大事です。

なぜ、私がこのような考えに至ったか、「同期」と「非同期」という言葉で説明させて下さい。従来の、会社のオフィスで実際に顔を合わせながらの勤務というのは、周りの状況が常に見えている、自分の仕事と周囲の仕事が「同期」している状態でした。「同期」の機会が担保されているので、たとえ昨日起きたことと今日取り組んでいることがごちゃごちゃに入り組んでいたとしても、それを解きほぐしつつ問題なく進めることができます。

けれど、リモートで働く場合は、常に「同期」のタイミングを意識する必要があります。これまでは現場でちょっとした合間に二言三言会話を交わせば、仕事の進捗は把握できる、すなわち「同期」できていました。それがリモートワークでは、今、誰が、何の仕事をしていて、どのような状況にあるのかということが把握しづらいのです。なので、クラウド上の共同編集シートなどの「非同期」のツールを使って、なんとか「同期」している状況です。あるいはオンライン会議システムなどを常時接続して、「同期」し続けるという方法もありますが、それだと監視されているような感じがして、それぞれが集中して進めるべき「非同期」での仕事が難しくなる。実際に顔を合わせる現場では無意識のうちに確立できていた「同期」と「非同期」の絶妙なバランスを、リモートワークにおいてはどう構築するかということが、今、非常に大事なことなのだと感じています。

ビデオ通話にてインタビューを実施

雑談で仕事の成果が上がる

――リモートワークにおいて、その「同期」と「非同期」のバランスをどのように組み立てていけばよいでしょうか。

長尾 意外とシンプルに実現できると思っています。少し話は飛びますが、僕の父親は現役の大工の棟梁です。左官職人や瓦職人などいろいろな人を束ねる、いわばディレクターですね。父親の仕事を見ていて印象的だったのは、朝10時とお昼の12時そして午後3時と、3回のお茶の時間をとても大事にしていること。何でもない会話の中に、それぞれの仕事の進捗や、気になっている課題などが出てきていました。今思うと、このお茶の時間というのがとても重要だったのですね。

また別の例を紹介すると、日立製作所中央研究所のフェローで、人の幸福度についての研究を続けている矢野和男さんという方がいらっしゃいます。矢野さんが10年以上にわたって大量のデータを収集した研究によると、週に一度1時間の会議を行うよりも、毎日5分間の他愛もない雑談をするほうが仕事の成果が上がるということがわかったそうです。つまり、短い会話を交わす時間を持つことが、チームビルディングには重要だということ。

これはオンラインでも実現可能です。リモートワークで、それぞれが仕事に集中する中で、日に2〜3回、時間を決めてオンラインでつながる機会を設けるのです。いわば、オンラインのお茶の時間ですね。だから仕事の話をするのではなく、あくまで雑談の時間です。実際、一緒にコーヒーを飲んでもいいと思います。そうしてこまめに接点を持つことで、離れていても同じ時間を共有しながら、心理的安全性を保つことができ、全体的な仕事の進捗も把握しやすくなるのではないかと思います。

Getty Images

――雑談の時間を設ける他に、より明確に仕事の進捗を把握していくにあたっては、どのような工夫が必要でしょうか。

長尾 非同期で進めている各々の仕事が、今どのような状況にあるのかを、全員が見える状態にすれば良いのです。具体的なテクニックの話になりますが、共同編集シートを共有して、1時間に1回でいいので、各人「Aという仕事が完了した」とか「資料作成が5割ほど進んだ」といった、今自分に起きていることを1行で書き込んでいくといいと思います。必ずしも仕事の進捗である必要はなくて、「13時、昼ごはんを食べた」とかでもいいのです。それぞれがしたことを1時間に1回共有するというルールにしておくと、そこには自然と一体感が生まれてくるはずです。「同期」と「非同期」の中間くらいの感覚ですね。社内のグループチャットでもいいと思います。「相手と自分の仕事が相互に影響しあっている」と感じられるような環境をつくることが肝心です。

心理学用語で、「アクノレッジメント=存在承認」という言葉があります。そこに「いる」ことを互いに認め合うことは、従来の顔を突き合わせる社内空間では当たり前にできていたはずですが、リモートワークでは、誰がどこにいて、今何をしているか把握しづらいわけです。その存在承認の機会を、意識して日常のリモートワークに取り入れる。案外それだけでいいのかもしれません。

リーダーの役目は自立/自律した働き手を育むこと

――仕事の進捗を把握しておくことの他にも、リモート環境でリーダーが注視しておくべきことはありますか。

長尾 やはり、1on1でのコミュニケーションの時間を意識的に作っていかなければならないと思います。オフィスで働いていた時には、部下から上司に話したいことがあった場合、「あ、今課長に話しかけても大丈夫そうだな」とか「相談したいことがあるのでランチ一緒にどうですか」と、タイミングを見計らうことができましたが、リモートではなかなかそうもいきません。なので、そうした時間をリーダーから設けることが大事なのです。17時に終業時間を迎えるとしたら、毎日16時30分にはAさん、16時40分にはBさん――といった具合に、1on1での振り返り時間を設けるようにします。短い時間で構いません。1日の振り返りをしながら、メンバーが話しやすいクローズドの時間を設けるのです。

この1日の振り返りの場で話してもらいたい3つのトピックがあります。1つ目は、今日1日「何があったか」という事実を客観的に振り返ることです。時系列でもいいのでざっと話してもらう。2つ目は、その出来事に対して「どう思ったか」、感情や感想を主観的に振り返ります。そして3つ目が、そこから「何を学んだか」あるいは「何に気づいたか」という改善ポイントを話し合います。さらに「それを明日の仕事にどう活かすか」というところまで話が進めばベストですね。それぞれのトピックに対して1〜2分、合計5分間くらいを目安におしゃべりをします。これくらいなら、毎日でもできるのではないでしょうか。

――部下を育てていくということに対しても、各部署のリーダーがこれまで以上に意識的になるべきなのですね。

長尾 そう思います。リモートワークであればこそ、それぞれの社員の自立と自律が必要になります。これまで以上に、自立/自律した働き手を育むことが、リーダーの重要な役割にもなってくるのです。だからリモートワークでこそ、こまめなコンタクトを取る時間を意識的に設けて、メンバーをサポートしていくことが非常に大切なんだと思います。

TEXT:杉浦美恵、PHOTO(メインビジュアル):You Ishii ※2019年撮影

※日本IBM社外からの寄稿や発言内容は、必ずしも同社の見解を表明しているわけではありません。

女性技術者がしなやかに活躍できる社会を目指して 〜IBMフェロー浅川智恵子さんインタビュー

ジェンダー・インクルージョン施策と日本の現状 2022年(令和4年)4⽉から改正⼥性活躍推進法が全⾯施⾏され、一般事業主⾏動計画の策定や情報公表の義務が、常時雇用する労働者数が301人以上の事業主から101人以上の事業主 […]

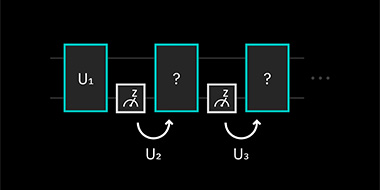

Qiskit Runtimeで動的回路を最大限に活用する

私たちは、有用な量子コンピューティングのための重要なマイルストーンを達成しました: IBM Quantum System One上で動的回路を実行できるようになったのです。 動的回路は、近い将来、量子優位性を実現するため […]

Qiskit Runtimeの新機能を解説 — お客様は実際にどのように使用しているか

量子コンピューターが価値を提供するとはどういうことでしょうか? 私たちは、価値を3つの要素から成る方程式であると考えます。つまりシステムは、「パフォーマンス」、「機能」を備えていること、「摩擦が無く」ビジネス・ワークフロ […]