IBM Sustainability Software

グラミン日本の信用とネームバリューで貧困ゼロに| 三上幸司 シニア・マネージング・コンサルタント & グラミン日本CIO

2020年11月03日

記事をシェアする:

AI Applicationsチームメンバー・インタビュー #32

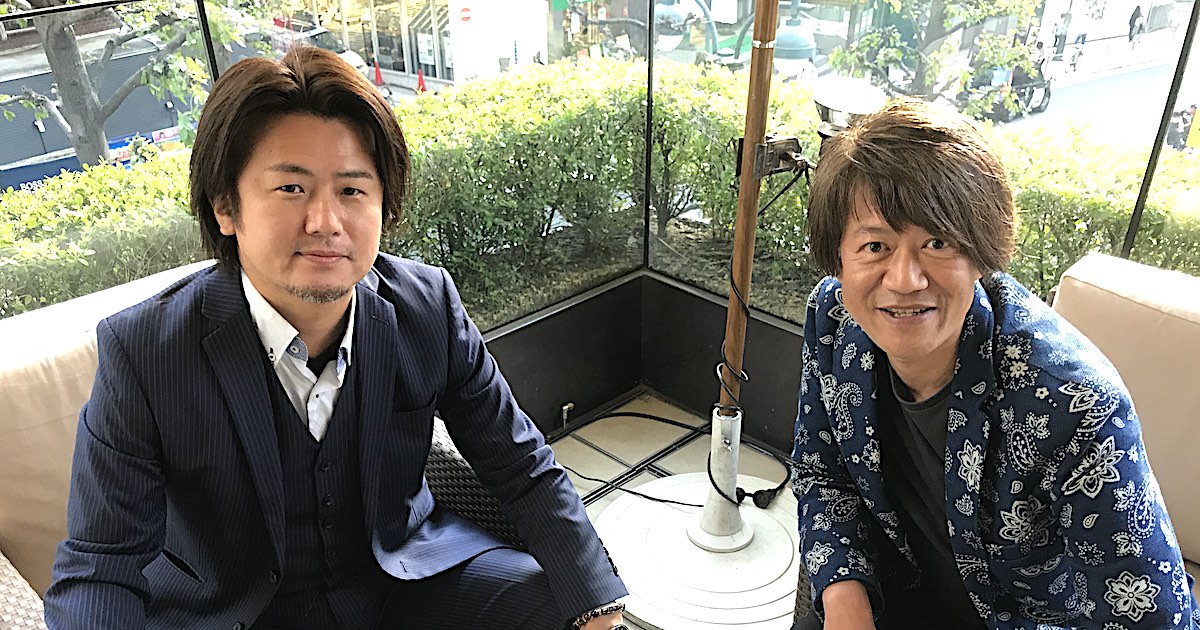

三上 幸司 シニア・マネージング・コンサルタント & グラミン日本CIO

AI Applicationチームのメンバーが、テクノロジーと自分自身とIBM、そして過去と現在と未来について語るインタビューシリーズ、32回目の今回はサービス部門に所属するコンサルタントであり、グラミン日本のCIOを勤められている三上 幸司さんにお話を伺いました。

(インタビュアー 八木橋パチ)

—いきなりですが、三上さんは「どんな人」ですか?

なんだろう?一言で言うと、きっと「新し物好き」なんでしょうかね。そもそもIBMに入社したのもそれが理由みたいなところもあります。入社したのは2016年の4月なんですが、その頃のWatsonというAIを社会にいかに浸透させていくかというアプローチに「これは新しい! おもしろい!」と思い入社を決めました

WatsonはPRが非常に上手で特に目立ってましたからね。

— 2016年入社ですか。それで謎が解けました。「どこかでお会いしているはずだけど、どこだろう?」とずっと思っていたんです。2016年だと私は中途入社の社員向けにコラボレーションツールの研修をしていた時期なので、そのときですね。あースッキリ。

私がこれまでの転職経験で実感したことですが、大企業での弱点は「ナレッジシェアがしっかりできていないこと」であり、「ナレッジシェアがしっかりできている」ならばそれは最大の強みなのですよね。大企業はものすごい人材の宝庫ですからね。

IBMはナレッジシェアの取り組みが盛んですよね、ベストプラクティスを広く伝えていく研修の多さは素晴らしいなと。入社間もない頃は積極的にベストプラクティス研修に参加していましたから、きっとその何らかの研修でパチさんに質問したんじゃないですかね。

他にも入社直後のオリエンテーション研修の中の一つに、社会貢献部門のリーダーのお話を聞く機会があったんです。そこでIBMが社員のボランティア活動に積極的に推奨していることであったり、大企業がNPOへの協力する社会的責任の大切さを伝えていることを知って、「これはきっと長いお付き合いになるんじゃないか」と感じたのを覚えています。

— 当時の社会貢献部門のリーダーということは、現在「日本ファンドレイジング協会 事務局長」の小川 愛さんですね。

そうです。「実は僕、ダイバーシティワールドというNPOを自分たちで運営しているんです」と小川さんにお話させていただいたところ、その後いろいろ支援してもらったり相談に乗ってもらったりしました。

この絵本はIBMの協力も受けて発行しているものなんですよ。

— IBMの協力って、どういうことですか?

私たちのNPO法人ダイバーシティワールドでは出来るだけたくさんの社会問題の解決に向けて、それぞれのテーマごとに複数のプロジェクトが立ち上がっています。その中の1つが「絵本キャラバン」プロジェクトで、こちらはSDGsの達成目標でいうとNo.4の「良質な教育を届けよう」という活動をしています。その活動資金の一部をIBMにも寄付いただきました。

— 絵本キャラバンって、どんなプロジェクトなんでしょう?

まず絵本を作り、それを携えて途上国の孤児院を回り、子どもたちに紙芝居でストーリーを伝えます。その後、吹き出しが空になっている絵本をプレゼントして、子どもたちが自分たちで考えた言語を吹き出しに書き込み、ストーリーを作っていくというアクティビティがセットになっている活動です。

私も5つの国で実際に絵本キャラバンをやってきましたが、寄付をする側と受ける側の両方が学びあい成長するための場だと感じるんですよね。子どもたちや孤児院のソーシャルワーカーやボランティアスタッフのみなさんから、僕たちが元気をもらうという感じですね。僕らはそういう教育プラットフォームだと位置付けているんです。

コロナが落ち着いたら、一般の方にもたくさん体験していただけるように、自由参加できるプログラムへ仕立てていこうと考えています。

■ NPOの理事長として。IBMのAIのスペシャリストとして

— すごくいい活動ですね。ダイバーシティワールドでは他にどんな活動をされているんですか?

ありがとうございます。

その他のプロジェクトでは、グラミン日本と共同で、「フードバンクポータル」というご近所同士で食品ロスをなくすために食べ物を譲り合うプラットフォームの開発や、「カウンセリングBAR」という「クライアント」「カウンセラー」「街の癒しの場であるBAR」との3者コラボによる、こころの問題を気軽に相談できるイベント運営などを行っています。

— ダイバーシティワールド設立にはどんな経緯があったんですか?

一人ひとり取り組みたい社会問題は異なっていたんですが、普段から鍋パやたこパで集まっているメンバーの中に、ボランティアをしながら世界一周をした友人がいたり、障がい児へのスキル教育をやっている友人がいたり、ボランティアでカウンセラーをやっている友人がいたりでしたので、「出来るだけたくさんの社会問題を解決できるプラットフォーム的な団体があったらいいよね」という話をするようになったんです。

関心ごとの共通点が「ソーシャル」だったから、ここまでソーシャルセクターに関与しているメンバーがたくさん集まったんだろうなと。それが2011年の東日本大震災の頃で、翌年にNPO法人登記をして、本格的に活動をスタートしました。

— NPOの活動とIBM社員としてのバランスで困ることはないですか? ぶっちゃけ「実は、まったく興味のないプロジェクトにアサインされていて困ってます…」とか!?

それが、ありがたいことに「まったく興味のないプロジェクト」にアサインされたことがないんです。アドバイザーや講師の依頼は多かったですが、基本、自ら提案・受注したプロジェクトのPMしか担当しなかったので。

僕の関心ごとは「イノベーション」「テクノロジー」「社会問題の解決」の3つですが、入社以来、ずっとこの3つか、少なくとも2つが重なるところで仕事をさせてもらっています。

— それはすばらしい! なかなかそう上手くいかず、悩んでいるIBM社員も少なくないのが実態だと思うんですよ。自分の興味分野で活躍する機会を手にする秘訣はなんでしょうか?

秘訣…というほどのことではないかもしれませんが、僕の場合についてお話ししますね。

入社後最初のプロジェクトで、ちょうど第三次AIブームに湧いているタイミングでみなさんがAIに興味津々だったこともあり、お客様から「自社のAI人材の育成のためにAIセミナーを開催してほしい」という依頼を受けました。

特にWatsonは注目されていましたし、人それぞれでAIの捉え方がばらついている時代でしたから、正しくAIで出来ることを知ろうというニーズが高かったんです。そこで、なぜ今第三次AIブームが起きているのかや、AIの進化の歴史やアカデミックな内容、Watsonならここまで実現できる、といった内容をまとめたんです。自分自身の勉強も兼ねて作ったものではありましたが、その資料がお客様だけではなく社内でも評判となり、いろいろな場面でAI研修講師の依頼を受けるようになりました。

こうしてAIのスペシャリストとして入社早々に認知してもらえたことが、現在のアドバイザーとして自由に動けるポジショニングにつながっているとは思いますが、でも何よりIBMという会社の多様性を重視した文化であり、チャレンジできる文化であるところが大きいと思っています。

— 自分を代表するような入魂作を作りあげた。それが未来へと導いてくれた — 多くの人の参考になると思います。では、その後はずっとAI関連のプロジェクトですか?

そうですね。多くのプロジェクトに携わってきましたが、そのほとんどがAI関連です。

プロジェクトでの実践を通じた学びと、進化を続けているAIの新たな機能を組み合わせて、お客様にご提案しています。そしてそれが次のプロジェクトとなり…という形が入社以来続いていますね。

— 今、新型コロナウイルスの関係もあって、AIコールセンターに関する引き合いが多いと聞いてます。

そうなんです。昨年、「Salesforce World Tour Tokyo」というイベントに登壇した際に「育児や介護の関係などで自宅にいなければならない事情のある方でも、AIの支援を受けながらコールセンターでの業務を行うことができるようになっていくでしょう。それが現実となれば、難しい事情を持つ方であっても社会の一員としてプライドを持って仕事ができ、家族を守ることができる。そんなより良い世界のためのソリューションを作っていきたい」という話しをしたんです。

それが、その半年後に、新型コロナの蔓延という想像もしなかったことが起きたんです。これがきっかけとなり、この「在宅ワークができるAIコールセンターソリューション」が一気に注目されるようになりました。

■ グラミン日本のCIOとして。「新しい経済システムの実現」に向けて

— ムハマド・ユヌス博士の設立されたグラミン銀行の日本版である「グラミン日本」のCIOでもあると聞きました。

はい。昨年から、グラミン日本の百野理事長から「団体の活動を盛り上げていってほしい」といった依頼があり、IT戦略策定などをはじめとしたCIOを担当することになりました。

「グラミン」というブランド・知名度の高さから、企業プロボノの参加者から個人ボランティアの参加者まで、たくさんのプロフェッショナルたちと志を共にして「貧困問題解決」に向けて取り組んでいます。

— グラミン、そしてノーベル平和賞も受賞されたユヌス博士といえば、無担保の少額融資と少人数グループ制の連帯保証が頭に浮かびます。日本でも同様の取り組みですか?

基本は、今パチさんが言われたマイクロファイナンスが取り組みの中心となります。

ただ、一口に「貧困」と言っても、国ごとに異なる特性があります。日本では「隠れ貧困」という言葉が使われているように、表面上では分からないけれど、実態は生活困窮に直面しているという方も少なくありません。特にここ数年は格差が拡大し続けていて、今や国民の6人に1人が貧困ライン以下での生活を余儀なくされています。さらに今年はコロナショックの影響でもっと悪化していると思います。

そんな背景もあり、グラミン日本ではシングルマザーやワーキングプアに陥っている方々の支援を中心としつつ、日本の商習慣にあったハイバリュー就活支援のための教育からソーシャルビジネス起業支援まで力を入れていきたいと考えています。

— 具体的な支援策を少し教えてもらえますか?

そうですね。でもまずその前に、取り組みの根幹となるグラミン創始者のユヌス博士の信念とでも呼ぶべき部分について紹介させてください。その方が伝わりやすくなると思うので。

一昨年出版された博士の本『3つのゼロの世界』には、「貧困ゼロ、失業ゼロ、CO2排出ゼロ」という3つのゼロを実現するための新しい経済システムの実現への取り組みについて書かれています。そしてこの3つのゼロを実現する鍵の一つがテクノロジーだと言っています。

そんなユヌス博士の信念の延長線上で、私は特に「信用スコア」に可視化とポータビリティを与えるブロックチェーン・テクノロジーと、教育をもっと開かれたものとするソーシャル・テクノロジーを生かそうと考えているところです。

— たしかに、「信用スコア」を活かす上で、ブロックチェーンの持つ透明性という特徴は、権力の集中化を防ぐ意味でも大きな意味を持ちそうです。

おっしゃる通りで、ユヌス博士ご本人も「グッド・ガバナンスと人権保障」の重要性を強く訴えているんです。

そしてグラミン日本では、「データの民主化」で信用スコアを共有できる社会の実現に向け、ブロックチェーン・テクノロジーを活用した「グラミンプラットフォーム構想(仮称)」や、YouTubeというソーシャル・テクノロジーを活用した「グラミンYouTube大学」、前述のNPO法人ダイバーシティワールドとのコラボで「フードバンクポータル構想」といった取り組みを推進しています。

— フードバンクとYouTube大学…ちょっと言葉は悪いかもしれませんが、どちらも取り組んでいる団体がすでに多数あり、「なぜそれをグラミンでやる必要が?」という気もします。

たしかにこれまでもたくさんの方がフードバンクポータルサイト作りにチャレンジしては発展せず…の歴史を繰り返してきていますし、YouTubeに関しては教育系のYouTuberはたくさんいて、すでにレッドオーシャンですね。フードバンクに関しては生の食べ物を扱いますからね、安心安全なプラットフォーム作りはとても難しい課題です。

それでも今回、あえて取り組もうとなったのは、グラミン日本というネームバリューとグラミンプラットフォームで作る信用スコアの仕組みを合わせ技でこれまでとは違った結果を生み出せるのではないかと考えたからなんです。

— なるほど。「グラミンとなら協力して進めたい」という企業や組織も多そうです。

そうなんです。それに、これまであまり発展しなかったのには、本当に必要としている人たちに正しく情報が届いていなかったことも理由だと思うんです。どんなに良い活動をしていても、知ってもらえなければやってないのと同じですからね、残念ながら。

「グラミン」にはたくさんの方たちにリーチできるブランドがあります。まさにユヌス博士が切り開いてくれた道ですね。

— 取り組みを進める上で、どういった点がポイントになりそうでしょうか?

貧困の連鎖を断ち切る上でも、シングルマザー家庭、貧困家庭の学生やワーキングプアと呼ばれる状況にいらっしゃる方たちに、お金や経済に関するリテラシーを上げていただき、さらなるビジネススキルを身につけていただくこと、そして「勉強は楽しい」ということを伝えていくことが重要です。

そしてユヌス博士の提唱している新しい経済システムを実現する上でも、「お金」だけで仕事をモチベーションするというだけの社会ではなく、「社会をもっとよくしていこう」という志でモチベーションする働き方ができる社会の仕組みづくりの実現が重要だと確信しています。

そしてきっと、どちらの実現に向けても、「テクノロジー」が活躍すると思うんです。例えば、「グラミンYoutube大学」では、実用・実践的な知識・スキルを身につけられるコンテンツの提供を通じて学びを身近にしていただくだけではなく、さらに仲間を見つけて支援し合える関係性作りも支援したいと考えています。

■ いじめや人種差別、民族迫害を2030年までになくしたい

— これから三上さんは3つの顔それぞれでますます忙しくなりそうですね。

それぞれバラバラな活動として続けていくと、そうなりますよね。「Collective Impact」と呼んでいますが、グラミン日本とダイバーシティワールドとIBMの3つはコラボを推進していて、人材の交流が盛んなので、まったくバラバラな活動でもないのです。

IBMの本業でおもに開発タスクを推進してくれている大連デリバリーセンターのメンバーも「フードバンクポータル構想」やブロックチェーン・テクノロジーを活かした「グラミンプラットフォーム構想」にも参画していまして、さらにグラミンチャイナとの「Collective Impact」も推進しようとしています。

— 日本以外への広がりもあるんですね。

はい。グラミンに賛同いただいている企業の中には、たくさんのグローバル企業があります。グラミンも世界47カ国に広がっているので、グローバル企業が世界のグラミン支部と連携していくことで、もっと世界的な取り組みへと拡げていけるんじゃないかと期待しています。

そうした活動が、足下からの国際関係などにも良い影響を与え、世界平和へとつながって欲しいんです。

— 強く共感します! ここで改めて三上さんご自身について質問です。座右の銘や好きな言葉はありますか?

うーん…ない…かな…。思い浮かばないです。

……うん。やっぱり思いつかないです。

— そうですか。では尊敬する人は? やっぱりユヌス博士ですかね?

もちろんユヌス博士は尊敬しています。それ以外で、みんなが知っている方だと孫正義さんです。以前プレゼンを生で聞かせていただく機会があったんですが、孫さんのプレゼンには「愛」を感じるですよね、「世の中をもっとよくしていきたい」という本気度が伝わってきます。そして日本人が最も不得手とする「チャレンジ精神」がものすごいですよね、本当に尊敬します。

ユヌス博士にはまだ直接お目にかかったことがないんですが、2人とも「愛情深い人」だと僕は思っています。「新しい経済システムの実現に向けた道」を切り開いてくれたという、ガンジーの次に偉大な方だと思います。

ガンジーも尊敬する方で、生涯質素な暮らしをしていたそうですが、自分の葬式にあんなに世界中から参列者が集まったというのは本当に幸せなことだと思います。

— 三上さんにとってコロナウイルスがもたらした変化は大きなものでしたか?

はい、そう感じます。もともと貧困状態にあった方にとっては収入が減ってしまい、さらに苦しい状態になってしまいました。そして一人暮らしの方は、終日在宅ワークで身近に会話・相談できる方がいないわけですから、メンタル不調などで苦しむ方が増えたのではないでしょうか。そういった方々にも、もっと的確に支援の手を差し伸べられるようになりたいですね。

NPO法人ダイバーシティワールドでもう8年ほどイベント運営を続けている「カウンセリングBAR」ですが、今年の春からオンラインでもカウンセリングを受けられるようにしました。オンラインですので、日本全国に守備範囲が広がりました。

今、この活動をより本格化するために法人の福利厚生プログラムに採用していただけないだろうかと、IBM的に言えば「PoC(Proof of Concept: 概念実証)にご協力いただけるパートナーを探しているところなんです。

— では、最後の質問です。2030年までに無くなっていて欲しいものはなんですか?

「いじめ、人種差別、民族迫害」などの人権問題です。人権の問題の多くは、育った環境の違いから、誤った教育であったり、誤った情報を真に受け洗脳されてしまっている状況や、他人と比べて「優れている」と認識することでしか自分の価値を認識できないメンタルの弱さ、そもそもそういった哲学的な知識不足というのが大きな原因だと思っています。

あとは「見られなければ良い、知られなければ良い」といったモラルの問題ですね、昔は、親の教育で「神様に見られているぞ」とか、「地獄に落ちる」とか教えられたものですが、最近はそういった考えや言葉もあまり使われなくなっているのではないでしょうか。

一方で、最近ではBlack Lives Matterに関連する事件がYouTubeに公開されたり、「どこで誰に見られるかわからない」ということで、モラルが改善されてきてる部分は大きいと思っています。前述のブロックチェーン・テクノロジーで、人間の人徳が「徳ポイント」のようなものとして信用スコア化され、それが社会全体のモラルを向上してくれるようなことになれば良いのじゃないかと考えています。

もしかしたら将来、「徳ポイント」がお金に変わる通貨になるのかもしれませんね。

インタビュアーから一言

「とても悲しいことですが、コロナによって、人と会うことをリスクと捉えなければならなくなってしまったのは事実ですよね。それでも僕は、人と会って話すことの重要さを感じているし、自分自身も『それでも会って話をしたい。相談したい』と思ってもらえる人間になりたいです」と語っていた三上さん。私も久しぶりに対面のインタビューをして、まったく同じことを感じていました。

このインタビューが、リスクを超えた価値を三上さんに届けられますように!

(取材日 2020年10月26日)

問い合わせ情報

お問い合わせやご相談は、Cognitive Applications事業 cajp@jp.ibm.com にご連絡ください。

関連記事

誰もが自分らしく活躍できる会社へ ~PwDA+ ラウンドテーブル~ | | インサイド・PwDA+8

IBM Sustainability Software

「あなたは自分を卑下しなくてもいいよ。障がいがあったって、社会でそれなりのステータスを持って生きられるんだから。」 「心の調子が悪くて保健室登校をしていたのに、『どうして病気でもないのに保健室にいるんですか』と先生に言わ ...続きを読む

TRP2024ボランティアリーダーふりかえり座談会(後編)

IBM Sustainability Software

日本IBMのLGBTQ+コミュニティーのメンバーにとって、すっかり毎年の恒例となっている東京レインボープライド(TRP)への参加。今年も、200人の社員やその家族、パートナーや友人たちがプライドパレードに参加し、出展ブー ...続きを読む

TRP2024ボランティアリーダーふりかえり座談会(前編)

IBM Sustainability Software

まず、この短い動画を見ていただきたい。 なによりも、たくさんの笑顔が印象に残るのではないだろうか? 規模拡大を続け、今年は2日間で延べ27万人を動員したという東京レインボープライド(TRP)2024。そのT ...続きを読む