武間光生氏

日本アイ・ビー・エム株式会社

OSSテクノロジー・ソリューションズ

クラウド・アプリケーション・マイグレーション・サービス

グローバル・ビジネス・サービス(GBS)

マネージャー

流通業、製造業、損害保険業におけるインフラ設計・構築、基幹系およびインターネットによる顧客向けサービスを提供する各種アプリケーションの設計・開発を、インフラリーダー、アプリケーションリーダー、プロジェクトマネージャーとして担当。日本アイ・ビー・エム システムズエンジニアリング株式会社の社長を経て、現在は日本アイ・ビー・エムのグローバル・ビジネス・サービス事業において、Red Hatを中心としたサービスをリードしている。

政府の報告書「2025年の崖」(「DXレポート〜ITシステム「2025年の崖」克服とDXの本格的な展開〜」)はIT業界、そして多くの企業に大きな衝撃を与えた。デジタル変革(DX)の必要性は十分に認識が進んだものの、対策となるとまだ二の足を踏む企業も多い。IBMのメッセージは「小さなところからすぐに着手すべき」だ――そこでは、マルチクラウドを実現するコンテナ技術が重要な鍵を握るという。日本アイ・ビー・エム OSSテクノロジー・ソリューションズ クラウド・アプリケーション・マイグレーション・サービス グローバル・ビジネス・サービス(GBS)マネージャーの武間光生氏に、マルチクラウド実現の鍵を握るコンテナ技術を実装するに当たり、Red Hat OpenShiftがどのような利点を持つのか、事例を交えて語ってもらった。

2025年、日本企業が直面しなければならないデジタル変革の課題

――経済産業省が2018年に「2025年の崖」を発表し、日本企業のデジタル変革(DX)への遅れに対して警笛を鳴らし数年たちが経ちますが、日本企業は今どのような課題を抱えているのでしょうか。

「2025年の崖」のメッセージは、デジタル変革を実現するために、より本質的に変化へ対応するためには、仕事のやり方を変え、生産性を上げる必要が出てくるが、企業にはレガシーと言われる過去の資産(負の遺産)があるため、これまでのシステムでは柔軟に変化へ対応できず、いずれ深刻な危機の原因となるというものです。

そのメッセージが広がるにつれて、どの業界も動きが速くなってきていますが、製造業ならサプライチェーンの変化、小売ならこれまでの店舗販売に加えてネット販売や無人店舗などのアプローチが求められているなか、抜本的な対応はできていない状況です。

この警告の一部は全世界で共通していますが、さらに、日本固有の要因としてIT業界の人材問題があります。今後IT人材が増えることは期待できない一方で、企業にはITの資産がたくさんあります。誰がどうやって保守するのかが、大きな問題となります。特に基幹業務は大規模なシステム資産で、簡単に作り直しができません。早めに対策を取ることが急務と言えます。SAPなどのERP(基幹系情報システム)系パッケージは、導入はもちろんバージョンアップも順番待ちと言われています。

2025年を待つのではなく、早めに行動すべきでしょう。小さなところからで良いので、すぐに新しい業務や仕事のやり方に対応するための対策を取る必要があります。

――そんな「2025年の崖」への対策の一つといえるのがクラウドです。日本企業のクラウド導入はどのぐらい進んでいるのでしょうか。

かなりの部分をクラウドに移行しているお客様も一部にはいらっしゃいますが、多くの企業がクラウドに移行して大丈夫なもの――つまり障害時に業務へのインパクトがあまり大きくないと想定されるシステムを最初にクラウド化した状態です。基幹業務系システムはこれからです。

ですが、お客様の変化として、“このブランドのクラウドを使う”のではなく、“自分たちの用途に適したクラウドを使いたい”と考える企業が増えています。そこで必要になるのがどこのクラウドでも動くポータビリティ(可搬性)の要素で、その重要性への認識が少しずつ広がっています。特定のクラウドベンダーに依存していいのかという懸念も背景にあるようです。

クラウド化を実現するために鍵を握るコンテナ技術

——用途に応じてクラウドを使い分けることの重要性を理解した企業が増えてきた中で、IBMは企業のデジタル変革を支援するためにどのような提案をしているのですか。

IBMでは、お客様が使いやすい環境をベースに業務改革に取り組んでいただきたいと思っています。具体的には、ハイブリッドかつマルチクラウドの環境を使って業務変革やデジタル変革を進めることを提案しています。

これからの時代を考えると、オンプレミスでしか動かない、IBM Cloudあるいは他社のパブリッククラウドでしか動かないシステムを作るのは、好ましいとは言えません。お客様により要件は異なり、自社にとって最適な環境を選択できることが望ましいと考えます。そこで、IBMはその実現を支援するコンテナ技術とコンテナオーケストレーション技術に力を入れています。

——マルチクラウド実現のためのソリューションがコンテナ技術ということですね。コンテナ技術とはどういうものか教えてください。

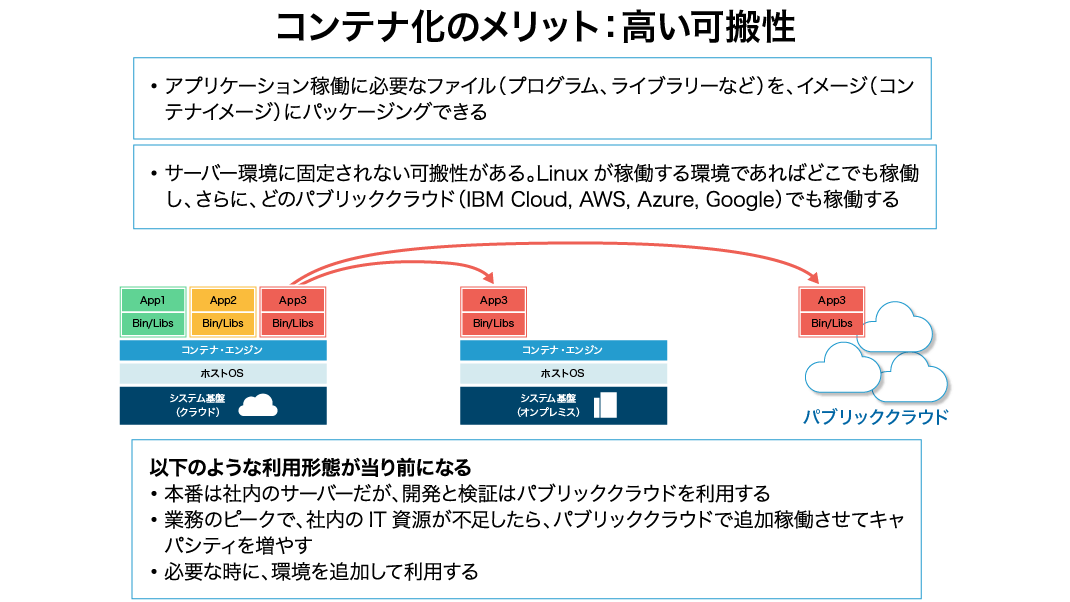

コンテナ技術の最大の特徴は可搬性です。これまでの作り方では、稼働環境を変えるとアプリケーション側に手を加える必要がありました。コンテナではその制約が削減されます。オンプレミスでもクラウドでも動くので、すぐに変化へ対応できます。このような可搬性を確保した状態で新しい仕組みを構築することで、結果的に投資を保護できます。また、AIなど新しい技術とも連携できる可搬性が高いシステムを構築できます。

——コンテナを実装したり拡張したりするうえで、注目されているKubernetesの特長について教えてください。

Kubernetesはオープンソースプロジェクトで、コンテナの実装や拡張などを自動化するオーケストレーション技術です。さまざまな企業が開発に参加しており、IBMもその1社です。コンテナそのものは、これまでのコンピュータの稼働環境と大きく異なるわけではありませんが、構築や設定が大きく簡素化されます。

Webサーバーを例にとると、これまでの環境では3台必要だった場合、他の製品や技術と組み合わせて3台で効率よく動くように構築していました。そこでコンテナオーケストレーション技術を利用すると、これまで人で対応していた設定作業や追加のインテグレーション作業をKubernetesが代行してくれます。稼働が始まった後も、人が監視をしたり、監視のための作りこみを行ったりする必要はありません。運用部分でも自動化や効率化が見込めるのです。

IBMがRed Hat OpenShiftの活用で示すオープンソースへの注力

――Kubernetesを土台としたマルチクラウドのためのソリューションが、Red Hat OpenShiftとなります。Red Hat OpenShiftはどのような機能があるのでしょうか。

コンテナオーケストレーションのための商用製品は多数ありますが、Red Hat OpenShiftは商用ディストリビューションでは最大のシェアを誇る製品です。Kubernetesに限らずオープンソース技術共通の課題として、オープンソースは無料で使えるが自分たちで責任を持って統合や設定などの作業をやらなければならないという点があります。これはオープンソース技術の長所であると同時に短所と言えます。

Red Hatはオープンソース技術のベンダーとして、Red Hat Enterprise Linuxなどで実績を積んでおり、Red Hat OpenShiftにもそれが活かされています。Red Hat OpenShiftはKubernetesに加え、実装や管理などで必要になる他のオープンソース技術などを組み合わせ、統合した形で提供しているため、導入後すぐに運用できます。お客様は自分たちでKubernetesの安定運用に必要なオープンソース技術を探して組み合わせる必要はありません。

もう一つ重要な特徴として、Red Hatはどのハードウェアやミドルウェアで動くのかについて、検証作業を行っています。新しいリリースが登場すると検証作業を行い、その情報を公開します。これは品質とサポートという点で大きな差別化につながっています。

IBMは7月にRed Hat買収完了を発表したのと同時に、Red Hat OpenShiftと同等の自社製品「IBM Cloud Private」に代わって、今後はRed Hat OpenShiftに集中することも発表しました。それはコンテナオーケストレーションとしてRed Hat OpenShiftが最適だという判断をIBMとして下したためです。

この買収で最もインパクトが期待できるのは、オープンソースの世界を企業ユーザーに積極的に紹介して、ご提案の中で実現させられるところでしょう。我々の狙いは、オープンソースのコミュニティの力をフルに活用して、一社だけでは実現できない新しいテクノロジーを取り込んだり、新しいアイデアをソフトウェアに反映することです。今回の買収は、今後これをIBMが全社でやっていくことの意思表示といえます。

これに合わせて、Red Hat OpenShiftの上で既存のミドルウェア群も動かせるようにしました。コンテナオーケストレーションだけではお客様の業務は実現できません。ミドルウェア群がRed Hat OpenShiftの上に乗ることで、これまで使っていたミドルウェア技術をそのまま使いながら、コンテナの世界にスムーズに移行していただくことができます。これも同じタイミングで発表しました。Red Hat OpenShiftへのフォーカスがいかに大きいかを理解いただけると思います。

一方で、IBMがRed Hatを吸収することでベンダーロックインにつながるのではないかという懸念もあるかもしれません。この懸念に対しては、2社は独立して運営していくことを約束しています。つまり、Red Hatの技術の方向性や製品開発のやり方について、IBMは干渉しません。

IBMの特性を活かした、各業界のマルチクラウド活用事例

――IBMのソリューションを取り入れた事例について教えていただけますか。

銀行の事例を2つご紹介しましょう。1つ目はシンガポールのある銀行で、デジタルバンクを目指して顧客向けのサービス強化を行うことにしました。そこでRed Hat OpenShiftなどを導入してサービスレベルの改善を進めました。同時に、基幹業務についてもコンテナ化を進め、コスト削減も実現しました。

2つ目は米国のある銀行で、コスト削減を最大の目標に掲げ、VMwareで構築していた仕組みを4年がかりでRed Hat OpenShiftに移行しました。これによりリソースの利用効率が激的に改善し、かなりの数のサーバー台数を保有していたこともあって約2300億円のインフラコスト削減を実現しました。このように、オンプレミスで新しいレベルの仮想化に移行してコストを削減した後、そこでできた原資を使って現在クラウドへの移行を進めているそうです。

IT予算は制限があります。コスト削減を図りながら、削減した部分を新しい業務領域に投資するのは、とても健全な流れです。

製造では、ドイツのある自動車会社が、コネクテッドカーのサービスによって一時的に生じるデータアクセスのピークに対応するため、Red Hat OpenShiftを導入しました。通勤が集中する朝など大量のデータが発生する時間があり、オートスケール(自動拡張)などRed Hat OpenShiftが備える機能をうまく使うことでピークに対応する仕組みを構築しました。

多くの事例で、オンプレミスを組み合わせたハイブリッド環境を構築しています。システムによりどのクラウドが適しているのかの適性が異なるため、マルチクラウドを利用する顧客も増えています。

——先行する海外の事例から日本企業が学べることはありますか。

1つ目はコスト削減です。次のレベルの仮想化となるコンテナ化を進めることでコスト削減が期待できます。削減できたコストを使って、新しい領域の仕組みを強化できます。

2つ目は先ほども申し上た可搬性です。アプリの開発・保守のサイクルを短縮する基盤をコンテナにより得ることができます。また、可搬性があれば、たとえば自分たちが使っているクラウドベンダーが急に値上げをしたとしても、別のクラウドに簡単に“引っ越し”ができます。

クラウド間の移動だけではなく、クラウドとオンプレミスの間の移動も考えておくべきです。米国では、クラウドでスピード感を持って作り込んだ後に、業務の面で確立してきたらその仕組みをオンプレミスに戻すという動きが増えています。クラウドは使いたい時に使いたい分だけ使える一方で、長期的には割高になるというデメリットがあります。業務的に安定して、容量の目安がわかってきたら自社のデータセンターで動かした方がTCO(総保有コスト)が削減できるケースは、今後日本でも出てくるでしょう。

——マルチクラウドの活用において、IBMのサービスの強みは何になりますか。

IBMは、自社のクラウド以外のクラウドのサービスを積極的に展開しています。全てをクラウドに移行することはできないので、オンプレミスとクラウドの連携のノウハウやテクノロジーが必要になりますが、この点で対応できる範囲が幅広いと自負しています。

また、業務的観点でコンサルティングからスタートして、実際の構築まで実現できます。ここはIBMの差別化につながる部分と言えます。支援に当たっては、どこをやるのかを最初に明確にします。新しい技術を取り込んで変えていく必要があるのはどこか――今はカスタムで作っているが、パッケージでもよい業務もあります。まずは会社の根幹に関わり、動きの速い領域に重点を置くべきです。

少し先のIT戦略を立てる領域からスタートして(ADVISE)、最初のステップとしてコンテナ化、クラウド化を行い(MOVE)、その後より動きの速い仕組みに変え(BUILD)、出来上がったものの管理(MANAGE)と、全体の支援ができます。

IBMが実践してきたオープンソースに対する信頼と貢献

――企業のマルチクラウド化を進めるに当たり、Red Hat OpenShiftへの注力に現れているように、IBMがオープンソースを重視する理由を聞かせてください。

オープンソースコミュニティにはさまざまな特徴がありますが、開発能力と透明性という二つが特に優れています。機能の提案を取り入れるかどうかの判断など全てはコードを土台に語られており、動くものを見て判断する世界です。動くものだけ提供して中身は秘密ということはありません。全てはコミュニティが最終的に判断しています。ソフトウェアのロードマップも早期段階からクリアで、どうしてその判断になったのかもわかります。

また、コミュニティの参加者が多いことは、技術者の数も多いということになります。リリースされたタイミングで、そのオープンソースソフトウェアに対するスキルを持っている人がすでに一定数以上いるわけです。この数は、特定のベンダーがソフトウェアを出した場合、そのソフトウェアに対するスキルを持っている技術者の数を上回っていることがほとんどです。

実はIBMとオープンソースとの関わりは古く、Linuxについては20年以上貢献してきた歴史を持ちます。貢献の方法は、IBMからコミュニティに人を出すなどさまざまな形を取ります。Javaもそうですし、統合開発環境としてほぼ標準になっているEclipseは、IBMが作った土台をオープンソースにしたという経緯があります。

これまでIBMとオープンソースとの関わりはあまり知られておらず、評価されていませんでした。今回のRed Hat買収により、IBMはRed Hatとともにオープンソースのコミュニテイに貢献するという立ち位置をさらに明確にできたと思います。