瀬良征志

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業本部

戦略コンサルティング パートナー

企業経営改革、事業戦略策定、新規サービス企画を中心に活動。製造業を中心に多様な業界に対する経営戦略コンサルティングを実践している。東京大学経済学部卒。

連載「ニューノーマル時代のDX経営モデル」の第3回。第1回『ウィズ/アフターコロナ時代に求められる経営戦略とは——鍵を握るDXの実現に向けて』、第2回『ニューノーマル下で組織変革を推進するために、コミュニケーションが重要な理由』に続き、ニューノーマルの時代において、テクノロジー・ライフサイクルにおけるデジタルコミュニケーションとフィジカルディスタンスを企業はどう考えるべきか提言する。

【起きたこと】

緊急用製品・サービスの強制的な普及により顧客の不満足が蓄積

新型コロナウイルス感染症(以下、新型コロナウイルス)は、デジタルコミュニケーションとフィジカルディスタンス(非接触を含む)の2領域において、多くの新製品やサービスを強制的に普及させると同時に多くの不満足を生み出した。

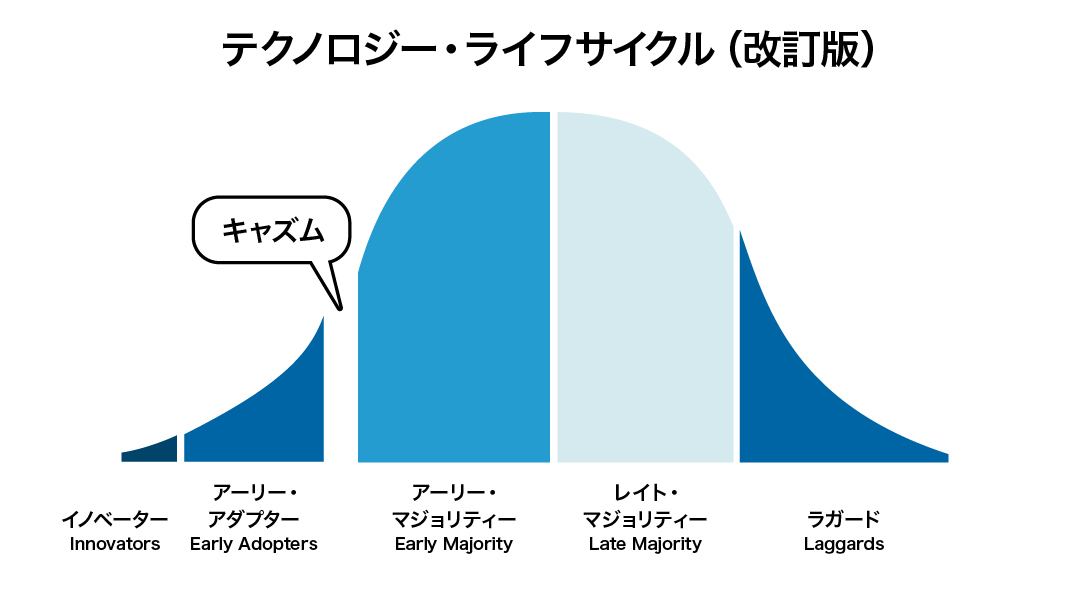

新しいテクノロジーを利用した新製品・サービスが広く浸透する過程を表す「テクノロジー・ライフサイクル」の概念を用いて解説すれば、イノベーターやアーリー・アダプターの層に留まっていたリモート会議システムや日常的な手指消毒・マスク装着などが、緊急時の対応手段として強制的に選択されたことで、性質の大きく異なる次層であるアーリー・マジョリティーとの間にある溝「キャズム」を越えたのである。

出典:ジェフリー・ムーア著『キャズム Ver.2 増補改訂版 新商品をブレイクさせる「超」マーケティング理論』(翔泳社 2014年)P25「図2 テクノロジー・ライフサイクル(改訂版)」をもとにIBM作成

そのため、アーリー・マジョリティー、レイト・マジョリティー層が、納得感のないままこれらの製品やサービスを利用せざるを得ず不満足が蓄積しやすい状況になった。一部の製品やサービスはスキル向上や慣れにより不満ギャップが縮小するものもあるが、多くは本質的課題が未解決な状態のままである。

【起こること】

不満足を継続的に受け入れる2つの領域において、解決策の提示が求められる

ニューノーマル時代においては、新型コロナウイルス収束後も、新型コロナウイルスの再発やいつ出現するか分からない未知のウイルスに備え続けなければならない。そのため、デジタルコミュニケーションとフィジカルディスタンスの2つの領域に関しては、顧客が現状の製品やサービスに対する不満足を継続的に受け入れるところが出発点となる。

その変化は、筆者が提唱するデジタル時代の顧客の購買活動(i-Complexモデル)で考えると理解しやすい。

出典:IBM

不満足を継続的に受容している顧客は、Identify、Compare、Purchase、Learn、Experienceそれぞれの活動における方法自体を、既存のソリューションを応用することで自ら積極的かつ新たに考え出し、少しでも不満足を解消させようとする。つまり、たとえばオンラインコミュニケーションツールを使った飲み会が2020年4月に大流行したような事象が、これまでリアルを前提としていた買い物ツアーや旅行などの領域で広がっていくのだ。

そして全ての企業は、顕在化するこれらの顧客課題と以下のような両領域の変化に対応して、自社ならではの解決策を提示していく必要に迫られるだろう。

デジタルコミュニケーション領域

AI、クラウド、5Gなどの先進技術を梃(てこ)にした莫大な新サービスがジャンルごとに生まれては淘汰され、生き残った有望なサービスが大企業により統合される。デジタルならではのスピードを持って、レイトマジョリティ層が安心して利用できる製品サービスに昇華するまで繰り返される。

フィジカルディスタンス領域

店舗やワークスペースのような身近な物理スペースにおける問題解決が、デザインとデジタル製品の組み合わせにより図られる。ソーシャルディスタンス確保のために極端に低下した空間効率性を補うための新しいビジネスモデルの開発競争が生まれる。これらは個々の建築物から都市開発のレベルへ、さらに社会インフラの領域に至るまで10年以上をかけて変革が進展する。

【すべきこと】

ニューノーマルの時代において、企業変革に求められる3つの要素

では、企業変革のアジェンダは新型コロナウイルス出現以前と何が異なるのか。

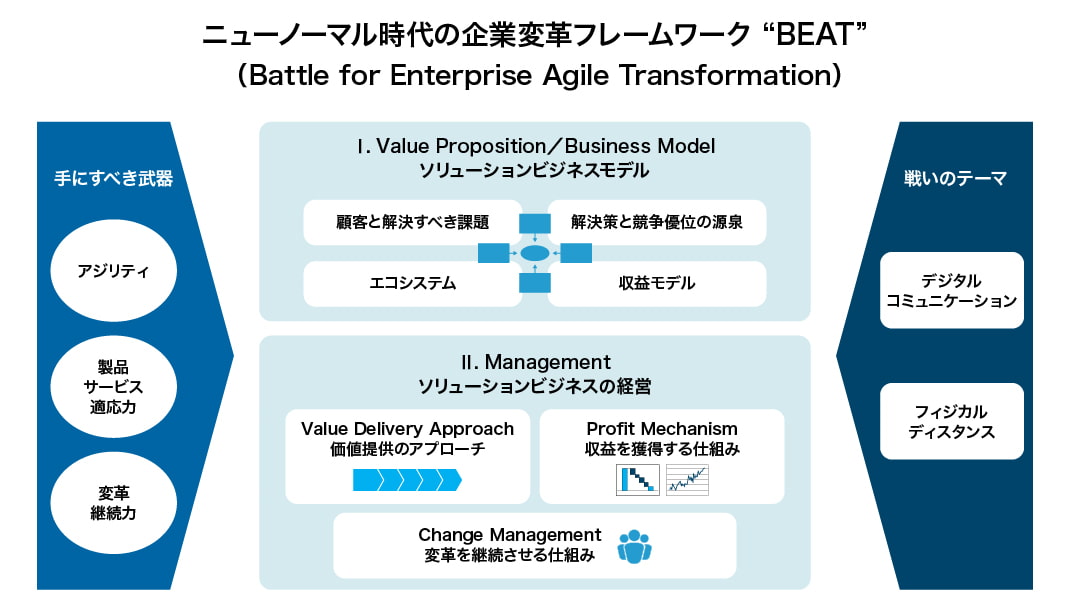

モノからコト、DX推進、ソリューション企業への変革、エコシステム形成、プラットフォーム構築などの戦略の方向性は変わらない。大きく変化させなければいけないことは、強烈に顕在化した顧客課題に対して、ニューノーマル時代の覇権を目指しギアチェンジしたライバルたちに負けない対応力である。そこで求められるものは「アジリティ」「製品サービス適応力」「変革継続力」の3つが考えられる。

出典:IBM

アジリティ

2020年4月に起こった新型コロナウイルスの影響による日々の環境変化に対して様子見を決め込み、自社の顔たるホームページすら更新できずにいた大企業は多かったのではないか。この対応力ではニューノーマル時代の覇権争いに勝つことはできない。現場の声を収集してから経営意思決定と現場フィードバックへ至るPDCAサイクルを週次で着実に回す仕組みを、実用レベルまで磨き上げる必要がある。

製品サービス適応力

ニューノーマル時代の高度な顧客ニーズに応えるためにはエコシステム形成は当然のこととして、それ以前に全社レベルでの製品サービスや組織ケイパビリティの組み合わせを検討すべきであろう。たとえば自社のモノ・ソフト・サービスの組み合わせを一つのソリューションとして迅速に企画し提供することができるか。また、組織横断機能・プロジェクトの設立は一つの策だが、これでうまく機能しないのであれば、事業部や子会社の再編成が有効な手段である。

変革継続力

いつもと異なることの実践はいつもと同じ仕組みでは機能しない。上手くいかないことを前提に機能やプロセスを設計する必要があるが、現場が経営に課題の支援を要請する「エスカレーション」の文化がない企業は特に注意が必要だ。施策推進におけるPDCAのボトルネックを特定して課題分析と問題解決を支援する「変革推進オフィス」を設置し、経営から現場へ建設的なフィードバックを行う。そのためには、変革の成果を可視化し全社で共有することで変革機運を保ちつつ、前進を止めないリーダーシップが必要である。

IBMにおいては、「アジリティ」「製品サービス適応力」「変革継続力」のいずれについても1990年代前半から脈々と継続している企業変革の実践の中で自らの血肉としてきた。今回の新型コロナウイルスの危機に当たってもこれらの仕組みを存分に機能させ、ニューノーマルの時代に向けてさらなる変革を志向している。我々IBM戦略コンサルタントもまた、自らが自社の変革活動を担う一人として企業変革実践の豊富な知識経験を蓄積してきている。だからこそ、顧客企業の変革を推進するコンサルティングに際して、これらのリアルな事例と経験を持って重要な役割を担うことができる。

企業変革の最大の推進力は外部環境変化による外圧である。新型コロナウイルスという、2020年代最初の年の大きな外圧を変革の推進力に変え、企業変革を成し遂げた者がニューノーマル時代の勝者になるだろう。

photo:Getty Images