早川勝

日本アイ・ビー・エム株式会社

グローバル・ビジネス・サービス事業本部

金融サービス事業部

IBM Distinguished Engineer

IBM Distinguished Engineerとして、フィンテック、ブロックチェーン、マイクロサービス、クラウドなどの最新技術を活用した金融業界の顧客企業のデジタル変革を支援している。関連する書籍・記事の執筆や外部講演も多数。2003年より大手金融機関を担当し、コンプレックス(複雑)な金融システムのソリューション提案、アーキテクチャー策定、課題解決などを実施してきており、現在は同金融機関のサービス責任者としても活動している。

2018年8月に、日本アイ・ビー・エム(以下、日本IBM)は、「デジタル時代の次世代アーキテクチャー」を発表した。このアーキテクチャーの一部を構成するデジタルサービス層は、業務サービス部品としてのマイクロサービスとそれらを利用するための各種APIの提供を提案している。このマイクロサービスにより、異業種を含めた外部サービス連携やデジタルチャネルなどによるプロセス改善といった顧客企業のデジタル変革ニーズに、低コスト、短期間で柔軟に対応することが可能になる。

「デジタルサービス・プラットフォーム(以下、DSP)」は、この次世代アーキテクチャーを、金融サービス向けに、クラウドネイティブ技術、Red Hat OpenShift、マイクロサービス技術、アジャイルなどの新技術・新手法で具体化したソリューションであり、2020年6月16日に発表された金融サービス向け「オープン・ソーシング戦略フレームワーク」の中核を成す。本稿では、そのDSPの構成要素、活用パターンなどを解説する。

DSPの概要とメリットについて

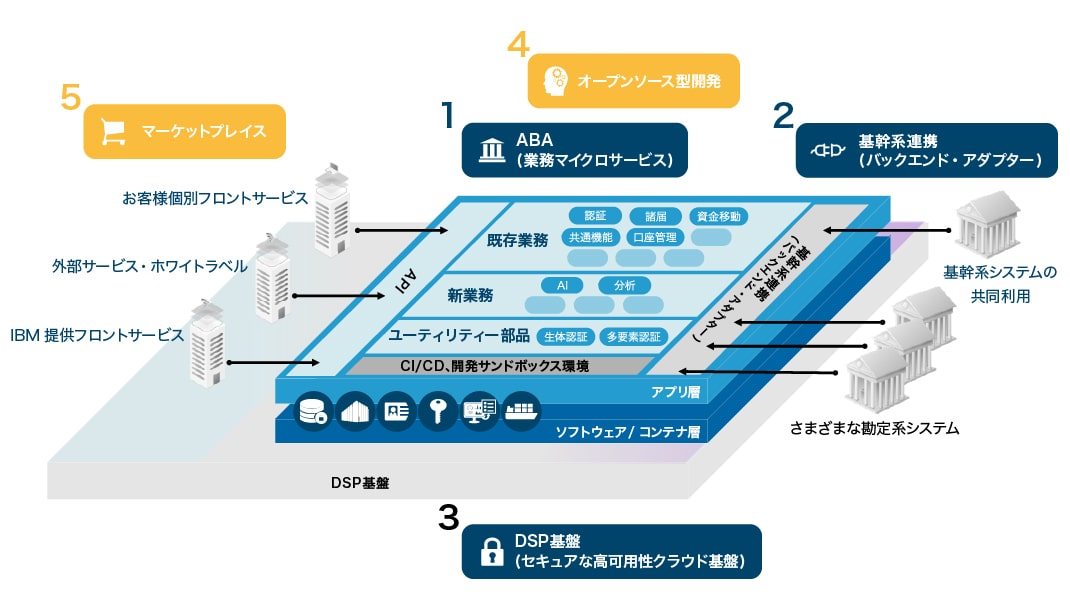

DSPには、図1に示す通り、「1. ABA(業務マイクロサービス)」「2. 基幹系連携機能(バックエンド・アダプター)」「3. DSP基盤(セキュアな高可用性クラウド基盤)」という3つの主要な構成要素がある。

図1(出典:IBM)

1.ABA(業務マイクロサービス)とは

従来の代表的なサービスであるインターネットバンキングで提供しているような、認証、諸届、口座管理、資金移動、共通機能などの金融業務サービス部品を、ABA(API Banking Application)というマイクロサービスアセットとして提供する。今後は、銀行以外の金融業務・勘定系から外部化されたサービスやAIなどの新業務サービスも提供していく予定だ。

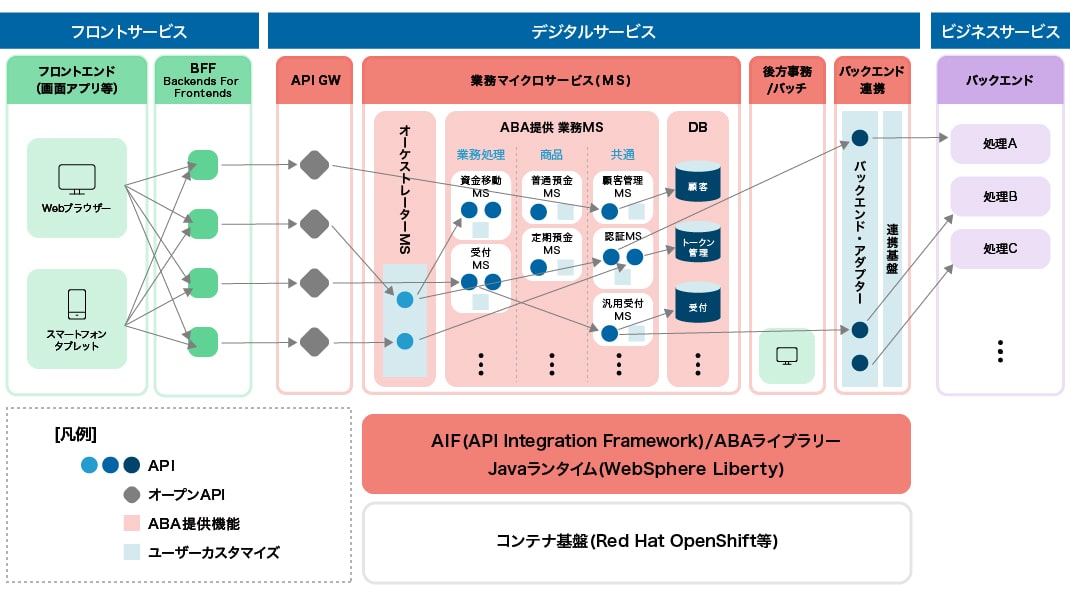

①ABAのアーキテクチャー概要

ABAは、図2に示すアーキテクチャーとなっており、標準的な業務マイクロサービス群と、それらを利用するための各種APIを提供する。フロントサービスの要件に応じて、業務マイクロサービスが提供する複数のAPIを任意の順序で呼び出す「オーケストレーター用マイクロサービス」も提供する。オーケストレーター用マイクロサービスや業務マイクロサービスは、個別要件に対応できるように定義ファイル、カスタムコード、外部呼出しなどでカスタマイズが可能だ。

現時点では、認証、諸届、口座管理、資金移動、共通機能など主要な業務マイクロサービス/APIを2021年3月までにリリースする予定だ(2020年5月現在で3種類のマイクロサービス/81種類のAPIを開発済みで、2020年内に累計で11種類のマイクロサービス/147種類のAPIを、2021年3月までに累計で16種類のマイクロサービス/181種類のAPIを開発予定)。

図2(出典:IBM)

②ABAが提供する機能性

基本的には、ABAはアセットを活用した際のプロジェクトにおいて、開発量の極小化を図るために、各金融機関が固有に必要な機能も極力提供している。しかしながら、全ての必要な機能を網羅することは難しい。そのため、ABAで機能提供しない部分については、オーケストレーター用マイクロサービスと業務マイクサービスのカスタマイズ機能、APIやデータベース(以下、DB)のデータ項目の拡張定義により柔軟に対応できるようにしている。なお、ABAで機能提供する範囲については、今後も各金融機関のニーズにより見直していく。

2.基幹系連携機能(バックエンド・アダプター)

ABAの業務マイクロサービスでは、汎用的な勘定系システムを想定し、既定のAPI仕様を利用してバックエンドシステムとやりとりする仕組みとなっている。そのため、金融機関ごとに異なる勘定系システムの連携方法、インターフェース仕様・粒度の違いは、バックエンド・アダプター(基幹系連携機能)で吸収させる必要がある。

バックエンド・アダプターの開発・稼働には、日本IBMが提供している、ソリューション・アセット (API Integration Framework、以下AIF) が利用可能だ。AIFでは、APIでリクエストを受け取り、さまざまな方法でバックエンドに連携し、まとまったデータである電文のマッピングを行い、応答を返すことができる。電文のマッピングは定義ファイルにより実装でき、また、複数電文に分割し応答結果を結合することも可能だ。

3.DSP基盤(セキュアな高可用性クラウド基盤)

ABAやフロントサービスの稼働環境として、IBM Cloudにおける東京リージョンのマルチゾーンを活用し、高可用性のクラウド基盤をDSP基盤として提供する。また、大阪リージョンでの災害対策環境も提供する予定だ。

この基盤は、これまでの大手金融機関でのIBM Cloudの活用事例およびFISC(金融情報システムセンター)の安全対策基準などに基づき、ネットワーク面、通信・データの機密性、運用面などにおいてセキュリティー対策を行っている。

①マネージド・サービス

DSP基盤は、原則として、環境提供・基盤運用については、日本IBM側でサービスを提供する「マネージド・サービス」の形態で利用できる。

DSP基盤は、図3に示すアーキテクチャーとなっており、アプリケーションの稼働環境としては基本的にRed Hat OpenShiftのコンテナ基盤を利用し、金融機関ごとに個別のコンテナを提供する。コンテナはCPU/メモリーなどのリソースに制限を設けることで他の金融機関に影響を与えないようにしている。コンテナが稼働するサーバーであるワーカーノードは単一ゾーンでもActive/Activeの冗長構成を取り、加えて、2つのゾーンで同様な構成としている(4重構成)。

DBについては、現時点では仮想サーバーを金融機関ごとに割り当てることで他の金融機関に影響を与えないようにしている。DBの冗長構成は2つのゾーン間でのActive/Hot Standby構成としている。今後、DBもアプリケーションと同様にコンテナ上での稼働させることも検討している。

図3(出典:IBM)

②DSP基盤をクローンした専用の基盤を構築する場合

DSP基盤はRed Hat OpenShiftを中心として、特定のIaaS(Infrastructure as a Service)に依存しないオープン・ポリシーでデザインしている。 そのため、金融機関の既存環境活用や企業方針などに応じて、オンプレミス(自社運用)やマルチクラウド上で、DSP基盤をクローン(複製)した専用環境の構築や、個別の基盤運用を実施する形態での利用も可能だ。その場合、基本的には、DSP基盤の環境構築および運用は各金融機関で実施する形態となる。

フロントサービスのエコシステムを形成

日本IBMは、DSPをユーザー企業やソリューション企業にも開放することで、自由な競争のなかで各社の個性ある取り組みの相互利用を促すエコシステムを形成していく。

フロントサービスは、「① 各銀行もしくは共同化スキーム個別のフロントサービスを構築する」「② FinTechサービスのような外部サービスやホワイトラベルサービス*を利用する」「③ IBMが今後提供するフロントサービスを利用する」といった3つの利用形態を想定している。

いずれの形態においても、稼働環境としてDSP基盤を利用することが可能だ。これにより、基盤レベルでの高可用性や高セキュリティーを検討・実装し、基盤運用を個別に構築することを回避し、拡張性(稼働環境追加やリソース増強など)を確保することができる。また、DSPではアジャイル開発を支援するためにビルド/テスト/デプロイを自動化するCI/CDの仕組みや開発サンドボックス環境も提供していく計画だ。

なお、ABAはオープンAPIとしては、汎用的に活用できるアセット「フィンテック共通API」に対応しており、外部サービスやホワイトラベルサービスを利用する場合、接続容易性、流用性、ひいては、開発コスト、開発期間短縮の観点で効果があると考える。

*他社が開発したサービスを自社サービスとして提供可能なサービスのこと

DSPの活用パターンについて

DSPが提供する各構成要素に対して、代表的な活用の選択肢としては以下を想定している。

a.フロントサービスの稼働環境としてDSP基盤を利用するか

b.APIとして、ABAを利用するか、すでに構築済みの既存のAPIを利用するか

c.ABAの稼働環境としてDSP基盤を利用するか、個別の環境を利用するか

これらの選択肢に対して、個別のフロントサービスの実現だけでなく、将来を見据えたデジタル・ストラテジーとのバランス、全体アーキテクチャー、企業方針との整合などを考慮して活用パターンを決定する必要があると考えている。

DSPが目指す次のステップとは

DSPは次のステップとして、以下を計画している。

ABA(業務マイクロサービス)

今後、機能提供・拡張のスピード向上、AIやデータ分析を活用した革新的な新規サービスの提供、セキュリティーなどのユーティリティーサービスの提供を促進していくため、オープンソース・コミュニティ型の開発に移行していくことを計画している。最初のステップは日本IBM社内での開発に限定し、この新しいスタイルでの開発を試行する。その後、DSPを利用される顧客企業との協業やソリューション・パートナーなどに拡大し、将来的にパブリック・コミュニティーに移行することを視野に入れている。

DSP基盤(セキュアな高可用性クラウド基盤)

IBMでは、2019年11月にBank of America Corporation(バンク・オブ・アメリカ)と共同で業界初の金融サービス向けパブリッククラウド(FS-Ready Public Cloud) (英語)の構築を進めることを発表した。DSP基盤においても、金融業界に特有のセキュリティーおよびコンプライアンス要件を満たす暗号化ソリューションやガバナンス体系など、金融サービス向けパブリッククラウドで培った知見を取り込んでいく予定である。

フロントサービスのエコシステムを形成

IBMの金融業界向けソリューションなどのフロントサービスは、DSP上に順次移行していくことを計画している。これに合わせ、単純なDSPへの移行(リフト)だけではなく、AIなどの最新技術の取り込みやマイクロサービス化などのモダナイゼーションも予定している。また、外部に対してマーケットプレイスを開設し、DSPをオープンなプラットフォームとして提供し、新しいフロントサービスの相互活用を促し、金融業界におけるエコシステムを形成していく。

photo:Getty Images