![]()

寺門 正人

日本アイ・ビー・エム株式会社

シニア・パートナー

IBMコンサルティング事業本部

エレクトロニクス・サービス事業 事業部長

業務変革に関する分野で20数年のコンサルティング経験を持つ。現在は、日本アイ・ビー・エムのコグニティブ技術を活用した業務変革部門の責任者。AIやIoTなどの先端テクノロジーを活用した、ビジネスモデル変革や業務変革の実現で、多数の企業を支援する。AIによる業務変革に関する講演や寄稿、執筆多数あり。

2020年以降の世界の変化により、あらゆる業界や分野でデジタル化の取組みが加速した。パンデミックを直接の原因とする業務へのダメージに対する短期的な取組みを一巡し、多くの企業があらためて中長期的な目線での対応を進めている。

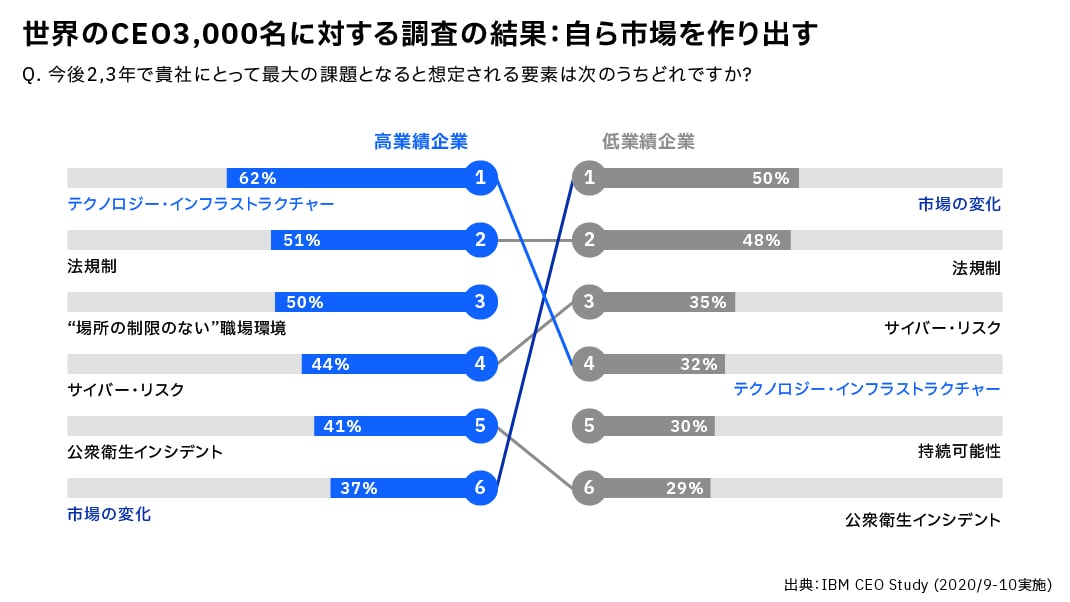

そうした中、アイ・ビー・エム(以下、IBM)では、世界の約3000人のCEOに対して今後のビジネスの見通しに関する調査を実施。ビジネスのデジタル化の中でも、特にデータ活用の成否を要因とする成果において、企業間で大きなギャップが確認された。

真に有効とされるデータの活用方法とはいかなるものか。本稿では特に製造業にフォーカスし、データ活用を成功に導くアーキテクチャーの仕組みについてもふれながら、日本アイ・ビー・エム(以下、日本IBM)で IBMコンサルティング事業本部 エレクトロニクス・サービス事業 事業部長を務める寺門正人が解説する。

製造業における「デジタル・フィジカル世界」の出現と、見えてきた課題

まずは現在地を探るために、デジタルトランスフォーメーション(DX)の振り返りをしたいと思います。

IBMでは2020年秋、世界の約3000人のCEOを対象に「IBM CEO Study 」を実施しました。ここから、高業績を上げる企業と、伸び悩んでいる企業の違いが明確になりました。例えば「今後2〜3年の最大の課題」について、高業績企業は62%が「テクノロジー・インフラストラクチャー」と回答したのに対し、低業績企業は32%でした。一方、低業績企業で最も多く挙がったのは「市場の変化」で50%、高業績企業では37%に留まりました。実に対照的な結果です。これらのことから、低業績企業は市況や法規制などの外部環境の変化に振り回されているのに対し、高業績企業は変化に対応できるテクノロジーインフラを整備し、柔軟に対応しようとしていると言えます。

DXにはデータが不可欠ですが、全世界のデータの90%が直近2年で生成されるなど、その量は指数関数的に増えています。近年で特に著しく増加しているのが、テキストや画像といった非構造化データです。つまり、データを活用できる土壌は広がっています。

製造業にフォーカスしてみると、デジタル世界と物理世界が融合する「デジタル・フィジカル世界」を目指して各社取り組みをなされています。機械を媒介とし、フィジカル世界のあらゆる領域のデータを取得しながら、デジタル空間ではAIが状況判断や予測をし、その結果をフィジカル世界にフィードバックしてモノやサービスの質を向上させていくというものです。

ですが、そこに至るに当たって、データを充分に使いこなせないという課題も見えてきました。さきほども申し上げたように、現在は指数関数的に生成されるデータ量が増加しています。エッジ・コンピューティング(※1)が浸透を始めており、エッジデバイス上では毎日20エクサバイトものデータが生まれていますが、活用されているのはわずか12%。残りの88%は手付かずのままです。中でも、センサーデータ(※2)の60%は、1秒以下で価値を失うと言われています。

(※1)IoT端末などのデバイス(エッジデバイス)そのものや、その近くに設置されたサーバーを使ってデータ処理・分析を行うことを指す。データをクラウドに送らず、センサーの付いた機器など、データが生まれるその場で処理を行うため、リアルタイム性の高さなどが特長とされる

(※2)IoT機器などに取り付けたセンサーが感知したものが、信号に変換されたデータ。製造ラインの温度異常や故障、車両の速度や走行履歴、Wi-Fiログなどもこれに当たる

モノ・サービス開発から顧客との関係構築まで、データ活用の有無で広がる企業間格差

では、データをフル活用するに当たって、どこに着目して取り組むべきでしょうか。

デジタル変革において、先進企業と伸び悩む企業の間で最もギャップがあるのが「洞察」に関する領域です。つまり、データ活用によって可視化されたさまざまな状況から現時点での判断を行うだけでなく、要因分析からの予測や、より広範囲に適用可能な示唆の導出と活用ができるかどうかで、大きな差が出始めています。

データ活用が実現する企業価値の観点では、2つの流れがあります。1つ目は、比較的高度な経営判断も含めてAIによって自動化し、徹底的な自動化・省力化を進めるパターン。2つ目は、データからの示唆を用いて、顧客の拡大や体験価値の向上を目指すパターンです。

これらを踏まえて、DX時代の製造業の戦い方をまとめてみます。これまでは、低労働資本の活用でコストを抑えつつ、製品機能を追加で価値を高めていく戦い方が主流でした。

今後は、同じコスト削減でもIoTやAIの活用による自動化で対応しつつ、製品自体やその周辺から得られるデータを活用しながら、パーソナライズされた体験や新たなサービスを提供するという戦い方が必要になるでしょう。

実際に、データによる新サービス創出や、製品価値向上の面で、先進企業はその他の企業の1.9倍の成果を上げていることがわかっています。また、ロイヤルティなど顧客との関係性の面でも2.2倍の違いがあります(経済産業省「デジタルトランスフォーメーションに向けた課題の検討」)。

デジタル変革がもたらす「収益構造の変化」と「異業種の参入」

ここからは、製造業におけるデータ活用の現在地としての事例をご紹介したいと思います。

まずは自動車業界です。現在、自動車は無数のコンピューター搭載し、大きなデジタルデバイスとも呼べるものとなっています。それに伴い、車両そのもの、そして外部環境についてさまざまなデータの取得が可能になりました。

これらのデータは車両の診断や保守、車内環境のパーソナライズなど、ユーザーへの新たな価値提供が期待できる一方で、デジタルカンパニーの参入も考えられます。実際に、Amazon、Google、Appleなどのビッグテックによって、自動車メーカーやMaaS関係の企業の買収や投資といった動きが出始めています。

これらデジタルカンパニーの競争力の源泉は顧客体験です。顧客の趣向に関する膨大なデータを取得しており、顧客視点で施策を考えるという点では優位性があります。また、プロダクトやサービスの市場投入サイクルも異なります。デジタルカンパニーはソフトウェアベースで、週単位や日単位でアップデートします。これは、年単位で新製品をリリースする自動車メーカーとの大きな違いと言えます。

こうした変化の中で、既存の自動車メーカーでも、新しいサービスの開発、提供を進めている企業が出てきています。日本IBMがお手伝いしている企業様では、走行データをクラウドに集めて分析することで故障の予兆、異常の検出を行うサービスを提供しています。異常や予兆を検知した際には、即座に車のオーナーやディーラーに通知します。このほかにも、気象や道路の状況も組み込んだ安全運転評価するサービスもあります。ドライバーへの直接提供はもちろん、自動車保険会社との提携も行っています。

また、IBMでは「Cognitive Vehicle(コグニティブ・ビークル)」と呼んでいる、自動運転や、車両とドライバーが対話することで車内空間をより快適にするサービスへの取組みも進めています。

今後、自動車産業の収益構造は変化するでしょう。2018年には新車販売、サプライヤー、アフターサービスが70%程度を占めていましたが、2030年にはこの比率は53%程度まで下がり、今後はMaaS、コネクテッドサービスなどの比率が増えると予想されます。

データ活用は機能向上に留まらず、顧客の体験価値も拡張する

続いて、エレベーターやエスカレーターなどビル設備メーカーの事例です。

フィンランドに拠点を置くKONE株式会社は、ビル内のセンサーで人の流れを検知し、個人データとリンクさせることで、ある社員がこの後出席を予定している会議が開かれる会議室に一番近いエレベーターを案内するといったサービスにつなげています。また、エレベーターやエスカレーターの故障予知や、電力消費の効率化なども実現しています。

最後は、家電メーカーの事例です。製品にセンサーを組み込むことで、故障予知だけでなく、最も使用されている機能やその時間帯などの集積も行い、そのデータを分析することで新製品の設計やデザインに反映しています。

さらに、顧客のライフスタイルを把握することで、それに合わせたキャンペーンの展開や、適切なタイミングでの消耗品の買い替えのレコメンド、保証サービス延長の提案なども可能になります。

自社製品から、それが使われるキッチン、ひいては暮らし全体を豊かにする体験まで提供価値を広げている事例と言えます。

「疎結合なアーキテクチャー」で変化の時代に対応するシステムを構築

これまで紹介したようなデータを活用したサービスを提供するために、システムはどうあるべきでしょうか。

2020年からの世の中の変化により、企業のデジタル活用への関心は高まっています。クラウドをベースとした拡張性の高い業務システムを作る、モバイルを活用して顧客接点を強化する、IoTによるセンサーデータにもとづき現場の状況を可視化したり製品の付加価値を向上させたりするなど、このようなニーズは今後ますます高まると予想されます。

ですが、そうした仕組みがきちんと機能するように整備するのは、既存のアプリケーションの導入以上に、環境変化への対応力が求められます。常に結果を分析しながらフィードバックを行い、改善を繰り返していくというアジャイルかつクラウド・ネイティブ(※3)なアプローチが必須になると考えます。

(※3)クラウド上で動作することを前提に、クラウドならではの特長を最大限に活かせるようアプリケーションやシステムを設計する考え方

これらを踏まえると、システムやアプリケーションを利用する側だけでなく、提供する側も、「安全に確実に動かすこと」を最優先としていた考え方を変化させなければならないと言えるでしょう。そして、迅速な展開や柔軟な変更および改善が可能なアプリケーションのために必要な仕組みとして、IBMが考えるのが「疎結合なアーキテクチャー」です。

疎結合なアーキテクチャーとは、ある業務に必要な機能全てを一つのシステムに収めて動作させる一枚板的(モノリス)な形ではなく、それぞれの機能を独立させ、それらをネットワークでつなぐことで一つのシステムとするものです。そして、それぞれ独立した機能のことを「マイクロサービス」と言います。周囲の事業部や業務領域に影響を受けずに、ある機能のみの変更や改善が可能になります。

マイクロサービスがもたらすビジネス上の価値は大きく3つあります。1つ目は「迅速性」です。一枚板なシステムでは、一部分の修正でも全体との調整を行わなければならず、終わった頃にはビジネスの適切なタイミングを逃していまっていたとなる可能性もあります。マイクロサービスであれば、必要な機能のみ独立して変更が可能なため、適切なタイミングですぐに対応できます。

2つ目は、運用リスクに対処する「安定性」です。各異機能の独立性が高いため、一部の機能に障害が発生したとしても全体の障害にはつながらず、機会損失を最小化できます。

3つ目は、「拡張性」です。一枚板なシステムでは、機能の追加や変更にあたって全てを置き換える必要があります。マイクロサービスでは必要な機能単位で拡張・縮小・追加が可能なため、常に適切なサイズのシステム運用ができ、予算面でもメリットが期待できます。

デジタル変革により産業界は大きな転換点を迎えています。同業他社との競争だけでなく、異業種の参入にも備えなければなりません。鍵を握るのはデータの活用と洞察、そしてそれをもとにしたサービスの開発です。特にサービス開発においては、ここで紹介したマイクロサービスをベースとしたアーキテクチャーの構築が必須の対策と言えるでしょう。

おすすめリンク

ビジネスの領域だけでなく、世の中全体のデジタル化が進む中で、単純に「優れた機能を持った製品」を作るだけでなく、より広く顧客の体験価値を高めることが求められている製造業。これからのビジネスのあり方と実現のための考え方については以下もご覧ください。